Все началось с монастыря в Балаклаве

Если проводить некую аналогию между Святым Георгием и краснодарским храмом, то можно увидеть связующую нить. Святой великомученик Георгий, живший в эпоху последнего из десяти римских императоров-гонителей христианства Диаклетиана, устоял в своей вере и принял во имя нее мученическую смерть. Георгиевский храм устоял в жестокое время гонений на церковь в годы советской власти, но остался единственным храмом города, продолжившим свою работу по духовному окормлению прихожан.

История Свято-Георгиевского храма Екатеринодара-Краснодара уникальна и начинается в далеком IX веке от Рождества Христова. В 891 году греческие мореходы в районе мыса Фиолент у побережья Крыма попали в страшную бурю. Предчувствуя неминуемую гибель, они стали молить о спасении Святого Георгия, который не замедлил явиться и протянуть терпящим бедствие руку помощи. Буря стихла, а на скале у берега, где разыгралась эта трагедия, изумленные моряки обнаружили икону Георгия Победоносца. Эта скала получила наименование Георгиевской, на ней установили православный крест, напоминающий о свершившемся здесь чуде.

По преданию, в благодарность о своем чудесном спасении моряки основали у этого места, находящегося в пяти верстах от Балаклавы, монастырь в честь Святого Великомученика Георгия, который позднее получил название Балаклавского Таврического мужского монастыря. Этот самый древний на территории России монастырь многое пережил на своем веку: расцвет во времена православной Византийской империи и тяжелые испытания в период существования вассала Турции — Крымского ханства. Но и в самые жестокие годы он оставался одной из немногих христианских обителей Крымского полуострова.

Новый расцвет монастыря пришелся на конец XVIII века, время царствования Екатерины Великой, присоединившей Крым к Российской империи. Монастырь, в котором в 1778 году жило лишь трое монахов, вышел из юрисдикции Константинопольского патриархата и перешел в ведение Святейшего Синода Русской православной церкви. Ветхие монастырские здания были разобраны и на их месте построены новые. Некоторое время в монастыре находилось военное духовенство создаваемого Российского Черноморского флота.

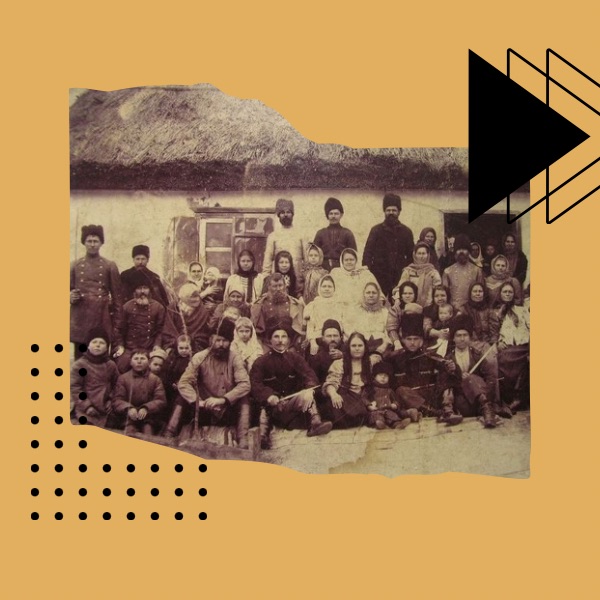

Древний монастырь стал особенно почитаемым. В разное время его посещали все российские императоры — от Александра I до Николая II, а также многие известные люди: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А.Н. Островский, А.П. Чехов, И.А. Бунин и др. И конечно же, многочисленные паломники, которые имеют прямое отношение к нашей истории.

В монастырь тянулись паломники со всех уголков России, их путь был порой очень тяжел и опасен. Чтобы его облегчить, руководство монастыря приняло решение о строительстве в Екатеринодаре своего подворья, с церковью и домом для странников.

В 1867 году Екатеринодар, утратив функции военного форпоста, становится сугубо мирным гражданским городом и постепенно заселяется переселенцами из центральной части России.

На окраине Екатеринодара монахи и паломники крымского Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря, путешествующие монахи и паломники решили устроить подворье монастырского скита. Этому во многом способствовал тот факт, что екатеринодарский купец Георгий Бугрим, а также мещане Ирина Корнеева и Иван Резников пожертвовали монастырю принадлежащие им плановые участки на улицах Северной и им. атамана Тимофея Котляревского (сейчас им. Седина). В 1891 году на этой земле в Екатеринодаре и было заложено подворье Балаклавского Георгиевского мужского монастыря.

Деревянный храм, перестроенный из жилого дома

Первый храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца освятили в ноябре 1894 года. Он был обустроен в деревянном, с железной крышей, перестроенном доме купца Бугрима. Вначале службу в храме вели монахи из Балаклавского монастыря, послушниками были жители Екатеринодара и Кубани. На подворье построили несколько зданий и кельи для монахов. Вскоре возникла необходимость в строительстве новой каменной церкви.

Настоятель Балаклавского монастыря игумен Никандр обратился в городскую Думу Екатеринодара с просьбой оказать содействие в строительстве на территории подворья каменной церкви во имя Святой Животворящей Троицы. Одобрение было получено, и 18 июня 1895 года, после всенощного бдения и литургии, на подворье заложили каменный храм Троицы Живоначальной, часовню Георгия Победоносца и деревянную двухъярусную колокольню с пятью колоколами. Присутствующий при закладке игумен Никандр пообещал прихожанам построить при храме школу грамотности для детей бедных родителей и приют для одиноких заслуженных воинов.

Уже в 1897 году на подворье появились странноприимный дом и колокольня. В следующем, 1898-м, на плановом месте, полученном по завещанию Марии Сухоруковой, и на ее средства возвели кирпичный двухэтажный корпус для жительства монастырской братии. К зданию провели водопровод, что являлось большой роскошью по тем временам. Городской водопровод стал работать всего четырьмя годами ранее, в 1894-м, и большинство екатеринодарцев прибегало к услугам водовозов. Наибольшей популярностью пользовалась вода из скважины на территории рядом с домом чешского пивовара Ирзы, находящейся на ул. Екатерининской (ныне Мира).

В марте 1900 года Таврическая епархия ввиду удаленности и дороговизны содержания Екатеринодарского подворья своего Балаклавского монастыря передала его в ведение Ставропольской и Екатеринодарской епархии, оценив в 37 480 рублей. Он стал приходским храмом Дмитриевской церкви, построенной в 1817 году стараниями войскового атамана Федора Бурсака (она не сохранилась, на этом месте сейчас школа №35). Службы в Георгиевском храме стали проводить священнослужители Дмитриевской церкви.

Продолжение строительства стали напрямую финансировать из городских и войсковых средств, а также пожертвований прихожан, и стройка растянулась на восемь лет. К сожалению, история не донесла до нас имени архитектора храма Георгия Победоносца.

Чудесное явление святого

Наконец 30 ноября 1903 года, в бытность начальника Кубанской области и Наказного атамана Кубанского казачьего войска Я.Д. Маламы и городского головы В.С. Чистякова прошло освящение нового храма во имя Георгия Победоносца, так как еще в 1899-м в Екатеринодаре состоялась закладка нового Троицкого храма — величественного здания, увенчанного 11 куполами. Кроме главного Георгиевского престола, храм имел еще три алтаря: правый — Федоровской иконы Богородицы, левый — Маркела Милятинского и Марии Египетской. Нижний предел назвали в честь Иакима и Анны, ныне во имя Исидора Юрьевского.

В начале ХХ века площадь подворья на углу улиц Северной и Котляревского занимала территорию около полутора гектаров. Ежегодно оно обслуживало до 2000 паломников, а также большое количество жителей Екатеринодара.

Все изменилось в годы советской власти. В 1922 году Балаклавский Георгиевский монастырь национализировали, и на его месте образовали совхоз. В 1923-м последний настоятель монастыря иеромонах Ипполит (Андрощук) был репрессирован за попытку сохранения изымаемой новой властью церковной утвари. Лишь некоторые из его многочисленных построек оставили общине верующих. Впоследствии все храмы бывшего монастыря с издевательской формулировкой «ввиду отсутствия желающих пользоваться ими для культовых целей» закрыли. Крест на Георгиевской скале разрушили и сбросили в море. Монастырь вновь возобновил свою деятельность лишь в 1991 году.

Что касается екатеринодарского Георгиевского храма, то его судьба сложилась иначе.

В 1922-м из храма изъяли все церковные ценности, серебряные ризы с икон, чаши и другую утварь.

В период раскола Русской православной церкви на традиционную — во главе с Патриархом Тихоном — и сформированную советской властью в противовес ей обновленческую — во главе с председателем Высшего церковного управления (ВЦУ) митрополитом Московским Антонином. (Не правда ли, напоминает не имеющую прихожан нынешнюю ПЦУ — раскольническую православную церковь Украины?) В церкви начался раскол, коснулся он и столицы Кубани.

Доходило порой до абсурда. По приказу советских властей Георгиевский храм в прямом смысле был разделен на две части стеной из самана. Одна часть осталась в ведении «тихоновцев», другая перешла к «обновленцам» во главе с не имевшим даже монашеского чина женатым «епископом» Владимиром. Эту, с позволения сказать, «берлинскую стену» снесли уже после частичного признания властью православной церкви после освобождения Краснодара в 1943 году.

Краснодарцы же сделали свой выбор еще в 1922-м. В обновленческой части храма службы проводились только в выходные. И вот здесь в полной мере подходила приведенная выше формулировка «ввиду отсутствия желающих пользоваться ими для культовых целей».

Таким образом, промыслом Божиим Георгиевский храм избежал закрытия и остался единственнымдействующим храмом столицы Кубани, в котором совершались церковные обряды и службы. Действовал он и в период фашистской оккупации. Именно в нем краснодарцы находили утешение в те трагические месяцы и молились о скорейшем освобождении и победе над врагом.

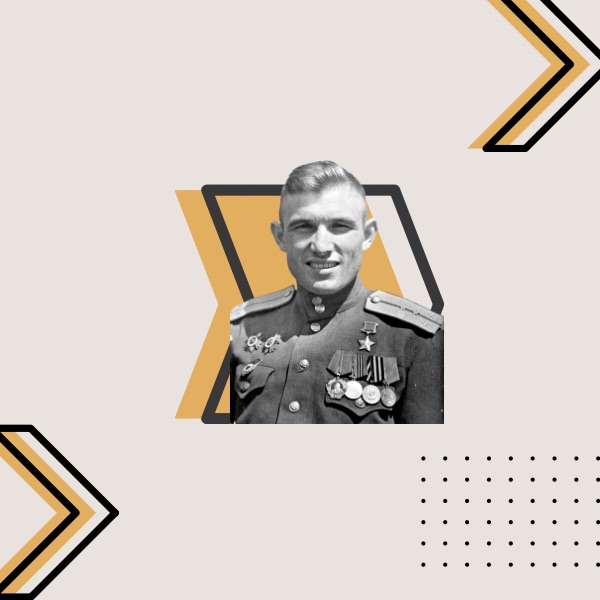

Настоятелем храма был священник Кирилл Ильяшов. Бесстрашный священник не боялся отпевать жертв немецкой оккупации и молился со своими прихожанами за победу. После освобождения Краснодара он выступал свидетелем на состоявшемся в июле Краснодарском процессе над немецкими пособниками, был удостоен правительственной награды. Как пишет газета «Православный голос Кубани»:

«Преставился отец Кирилл Ильяшов на второй день Рождества Христова — 8 января 1958 года. На его отпевание в Георгиевский храм собрались все священники Краснодара, пели четыре церковных хора. До Всесвятского кладбища его несли на руках. Когда каждый бросил на гроб по три горсти земли, могилу закапывать не пришлось».

С храмом в годы Великой Оте-чественной войны связан один необычный случай. Как пишет автор книги «Все храмы города» А. Селиверстов: «Во время одной из служб прихожанам явился Георгий Победоносец, который трижды объехал церковь на коне. Бывший в то время пономарем Георгиевского храма Александр Ильич Суслик рассказывал «…помню волнение людей по этому поводу. Если мне не изменяет память, это случилось в 1942 году. Прихожане говорили, что Георгий Победоносец, объехав церковь, сказал, что этот храм не закроется никогда…»

Трапеза для всех прихожан

Сегодня Свято-Георгиевский храм — один из старейших и красивейших в столице Кубани. В начале нового века в нем провели капитальный ремонт, и он засиял новыми красками, радуя своим видом краснодарцев и гостей города. Одно время его настоятелем был краснодарец выпускник Киевской духовной семинарии и духовной академии епископ Тихон, викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии, ныне архиепископ Майкопский и Адыгейский. Архиепископ Тихон — один из немногих церковных иерархов, удостоенный высшей казачьей государственной награды Краснодарского края — ордена «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества».

С 2009 года по настоящее время настоятелем Свято-Георгиевского храма является выпускник Санкт-Петербургской духовной академии кандидат богословия протоиерей Илия Быстров. Ранее он занимал должности секретаря Екатеринодарской и Кубанской епархии и заведующего кафедрой церковной истории Екатеринодарской духовной семинарии.

Тринадцатого декабря 2009 года, в День памяти апостола Андрея Первозванного — день, в который в 1903-м впервые освятили храм, Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор провел чин освящения обновленного храма.

В нем хранится часть кустодии (печати) Гроба Господня, а также свыше 60 частиц мощей святых, в том числе: святого великомученика Георгия Победоносца, святого Николая Чудотворца, святителя Иоанна Златоуста, святого Благоверного князя Александра Невского, новомученика Тихона и др.

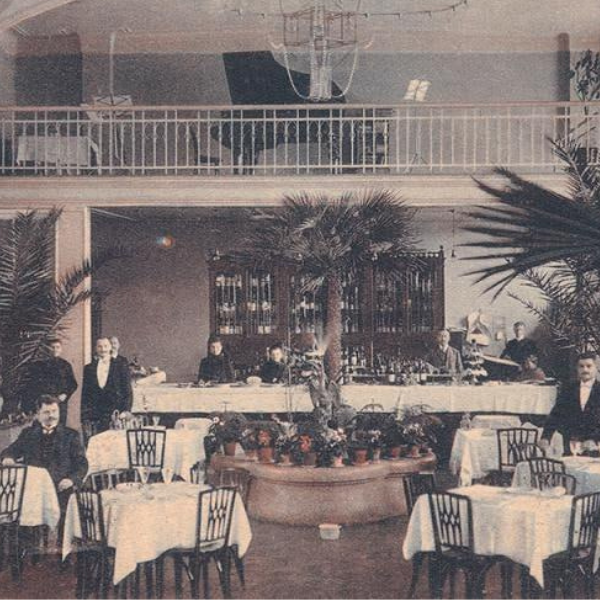

Как отметил настоятель храма протоиерей Илия Быстров, многие страницы истории храма удивительным образом соединены с судьбами людей, служивших и посещавших его стены. В престольный праздник великомученика Георгия Победоносца в храме проводят праздничную трапезу для всех прихожан. Эта традиция свято сохраняется еще со времен монастырского подворья для паломников и является важной частью церковной службы. Она дает возможность прихожанам почувствовать сопричастность и единение и ближе познакомиться.

В сегодняшние непростые для нашей страны времена, как и в годы Великой Отечественной войны, по благословению настоятеля каждую субботу перед началом Всенощного бдения в храме совершают молебен о защитниках Отечества — участниках специальной военной операции.

Я искренне верю, что небесный защитник Георгий Победоносец, как и в далеком 891 году, придет на помощь правому делу и дарует нам скорую Победу над врагами нашего Отечества!