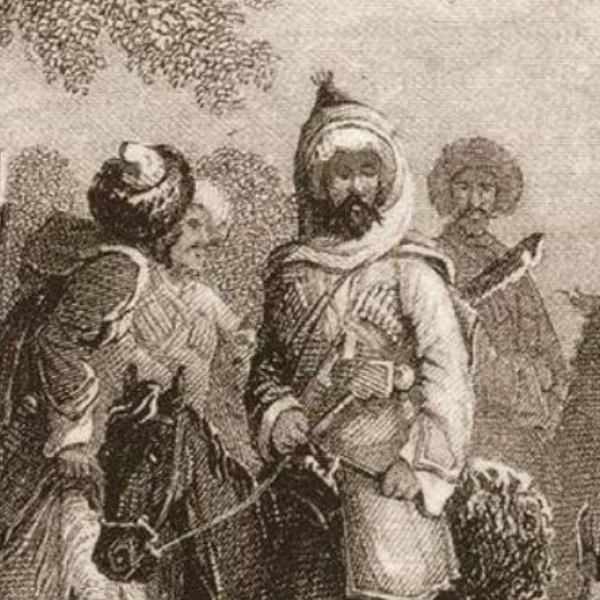

Лучшая сотня конных казаков-черноморцев

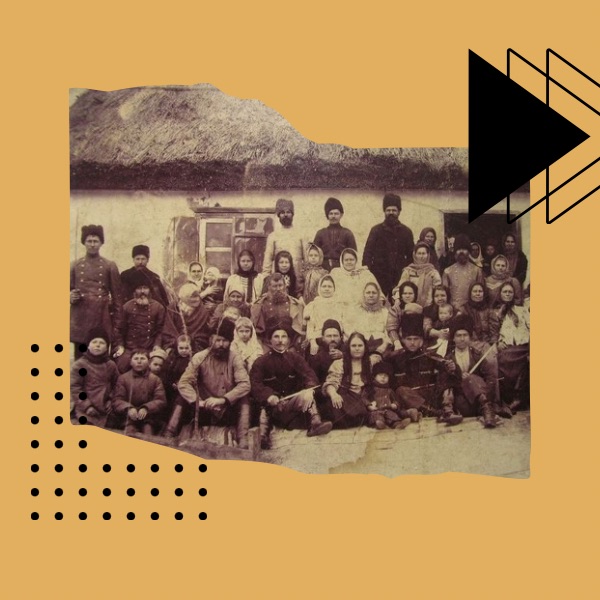

Черноморское казачье войско, созданное по инициативе князя Г.А. Потемкина в 1787 году, в начале ХIХ века — одно из самых молодых казачьих войск Российской империи. Вместе с тем уже в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. черноморцы показали чудеса воинской доблести при поражении турецкого флота в Днепровском лимане, взятии крепостей Очаков и Измаил и во многих других сражениях. Переселившись на кубанские земли, войско прочно заняло пограничную линию по реке Кубани, охраняя южные окраины империи. Казаки-черноморцы отличились и в годы Отечественной войны 1812 года, и в заграничных походах Русской армии.

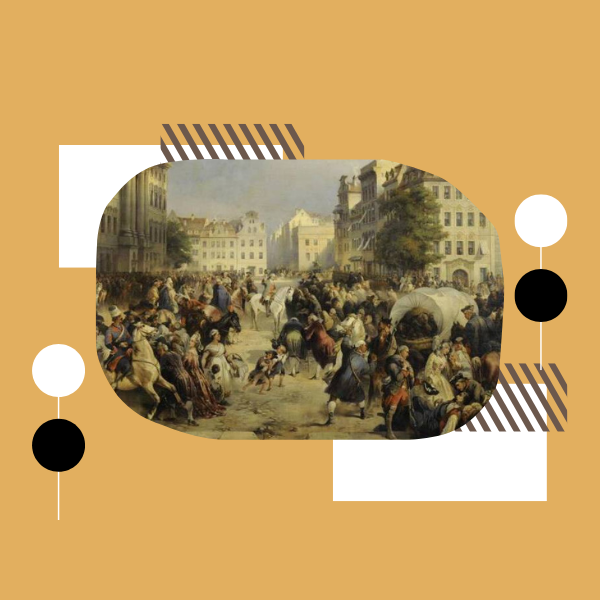

Девятнадцатого марта 1814 года (по ст. ст.), после капитуляции французских войск, Российская армия во главе с императором Александром I триумфально вступила в столицу Франции. Среди частей, первыми вошедших в поверженный Париж, была и лейб-гвардии Черноморская казачья сотня.

…За выдающиеся военные заслуги, проявленные Черноморским казачьим войском, император Александр I принял решение о формировании из черноморцев гвардейской сотни, и 18 мая 1811 года военный министр генерал от инфантерии М.Б. Барклай-де-Толли объявил херсонскому военному губернатору генерал-лейтенанту герцогу Ришелье Высочайшее повеление о формировании для гвардии сотни конных казаков Черноморского войска. В предписании военный министр отмечал:

«Его Императорское Величество, в изъявление Монаршего Своего благоволения к войску Черноморскому, за отличные подвиги их против врагов Отечества нашего, во многих случаях оказанные, желает иметь при себе, в числе Гвардии своей, конных сотню казаков от войска Черноморского из лучших людей…»

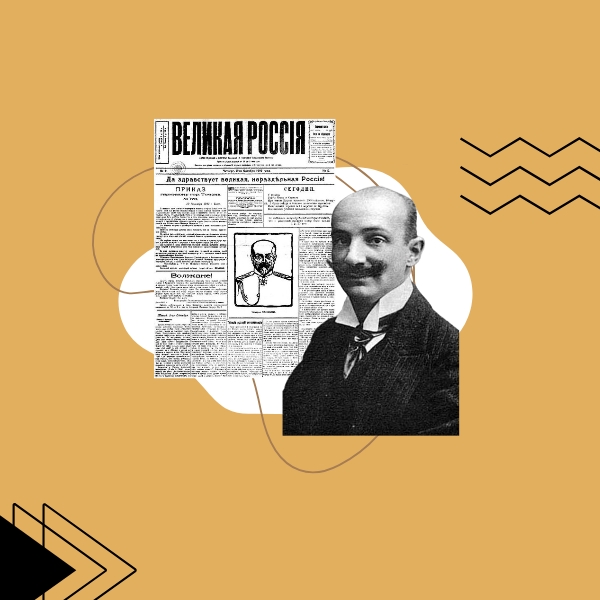

Нет пророка в своем Отечестве

Здесь не могу не остановиться и не сказать несколько слово личности военного министра М.Б. Барклая-де-Толли. Михаэль Андреас Барклая-де-Толли имел немецко-шотландское происхождение и родился в Риге, где дед будущего полководца, Вильгельм, занимал пост бургомистра. Его отец, Вейнгольд Готтард, получил чин российского офицера и стал дворянином Российской империи. Сын пошел по стопам отца, тоже стал боевым русским офицером, взяв имя Михаил Богданович.

В начале Отечественной войны, до приезда М.И. Кутузова, он являлся фактически главнокомандующим Русской армией. Из-за иностранного происхождения и продолжавшегося отступления Российской армии в начале кампании был необоснованно не любим в среде русского генералитета и офицерства.

В заграничных походах успешно командовал вой-сками в Битве при Лейпциге и взятии Парижа. Стал князем, генерал-фельдмаршалом и одним из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия в Российской империи. Умер в 1818 году. Сердце его похоронено на месте смерти, в Восточной Пруссии, вблизи от нынешнего города Черняховска. Тело фельдмаршала захоронили в семейной усыпальнице в деревне Йыгевесте, волость Тырва нынешней Эстонии.

В год столетия окончания войны с Наполеоном, в разгроме которого выдающуюся роль сыграл М.Б. Барклай-де-Толли, на его родине в Риге в 1913-м фельдмаршалу был установлен величественный памятник, утраченный в годы Первой мировой войны. В 2002 году его восстановили. В 2024-м «просвещенные» европейцы, по инициативе вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, снесли памятник — его квалифицировали как «знак прославления Российской империи и восхваления русификации».

Вот такова судьба прославленного полководца. В России его считали хотя и заслуженным, но иностранцем. На родине земляки посчитали его русским и предали забвению. А ведь он единственный уроженец Латвии, ставший великим полководцем с мировым именем. Его имя могло стать политическим брендом Латвии и символом европейской интеграции. Однако формула «Назло соседу отморожу уши» оказалась для прибалтов ближе, чем познавательные примеры из своей истории.

Первые в боях

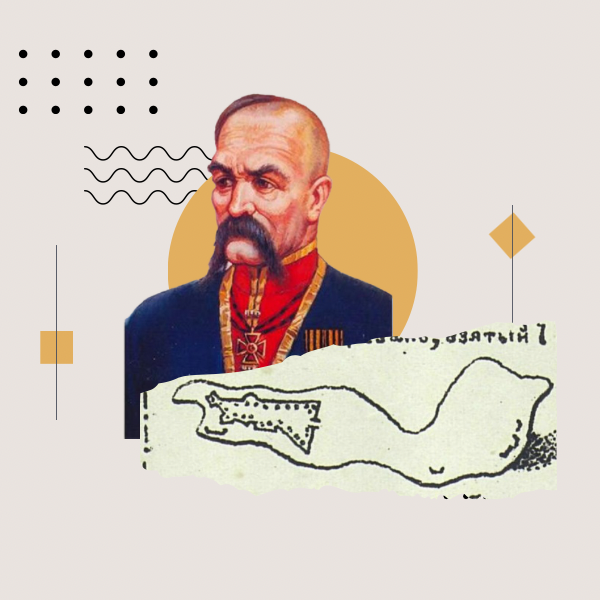

Однако вернемся к теме нашего сегодняшнего повествования: 22 мая 1811 года герцог де Ришелье предписал кошевому атаману Черноморского казачьего войска Ф.Я. Бурсаку-старшему «выбрать из вверенного вам войска полкового есаула, сотника и двух хорунжих, урядников — 14, казаков — 100, и в трубачей 2, самых лучших во всех частях, людей рослых и здоровых».

В середине июля сотня была укомплектована лучшими людьми из казачьих полков. Командиром сотни назначили сына атамана войскового полковника Афанасия Федоровича Бурсака-младшего.

Сотня прибыла в Санкт-Петербург 1 марта 1812-го, буквально за два месяца до начала Отечественной войны, и была прикомандирована к Лейб-гвардии Казачьего полка. Уже в апреле вместе с полком ее включили в состав пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова 1-й Западной армии, и до июня 1812 года она содержала пограничные кордоны вдоль реки Неман.

С началом Отечественной войны 1812-го сотня одной из первых вступила в бой с французами и участвовала в арьергардных боях.

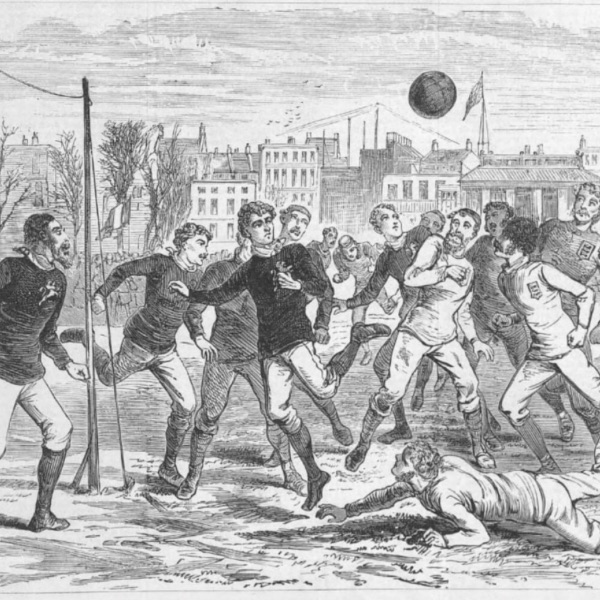

Во время знаменитого Бородинского сражения, 26 августа (ст. ст.), сотня действовала на правом фланге в составе 1-го резервного кавалерийского корпуса генерал-адъютанта Ф.П. Уварова и участвовала в разгар битвы в рейде, в обход левого фланга Наполеона.

В формулярном списке командира сотни войскового полковника А.Ф. Бурсака отмечалось, что в генеральном Бородинском сражении она принимала участие «в атаке на неприятельские батареи и завладении оных».

В формулярном списке наиболее отличившегося в этом сражении сотника А.Д. Бескровного упоминается о том, что он участвовал «1812 года 26 августа в генеральном сражении под Бородино на правом фланге, при атаке врубясь на батарею с 2 взводами, где убита под ним лошадь, сам от картечи контужен в левую ногу, взял в плен 1 кавалерийского полковника, артиллерийского офицера и 9 нижних чинов».

Пятнадцатого октября сотня включается в состав летучего отряда генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова и участвует в боях под Вязьмой и Дорогобужем, а 28 октября при с. Ляхове вместе с партизанами Дениса Давыдова, Сеславина и Фигнера — в пленении бригады генерала Ожеро. В ноябре участвовала в боях под Вильно и Ковно.

После изгнания наполеоновских войск с территории Российской империи казаки сотни приняли участие в заграничных походах Русской армии. В начале 1813 года Черноморская сотня в составе Лейб-гвардии Казачьего полка была назначена в Конвой императора Александра I.

Спасли двух императоров

В кампанию 1813 года сотня отличилась 20 апреля в бою при г. Лютцене. Высочайшим указом от 25 апреля 1813 года в награду отличной службы было повелено содержать Черноморскую сотню на положении Лейб-гвардии Казачьего полка, но с оставлением прежней формы обмундирования. Служащих в сотне офицеров переименовали в армейские чины: войскового полковника Бурсака — в майоры, есаула Ляшенко — в ротмистры, сотников Мазуренко, Заводовского и Бескровного — в поручики, хорунжего Матешевского — в корнеты.

Второго мая сотня участвовала в боях при м. Пельзанце, 8 и 9 мая — в сражении при Бауцене. 15 августа черноморцы принимали участие в боях под Дрезденом, 18 августа — в истреблении корпуса генерала Вандама в сражении под Кульмом и взятии в плен самого командира корпуса.

Особенно отличились казаки сотни 4 октября 1813 года в «Битве народов» при Лейпциге. Спасая императора Александра I, лейб-казаки атаковали во фланг французскую кавалерию маршала Мюрата, стремившуюся захватить холм, на котором находились союзные монархи и главнокомандующий Шварценберг. Передние ряды французов были смяты, а в это время на них с фронта и левого фланга ударили подошедшие русские и прусские кавалерийские части. Русский и прусский императоры были спасены.

Командира сотни наградили орденом Св. Георгия IV ст., поручиков Ляшенко и Бескровного, корнета Матешевского — орденами Св. Владимира IV ст. с бантом, вахмистра Шепеля, унтер-офицера Журавеля, казаков Нечая, Голуба и Смолу – знаками отличия военного ордена.

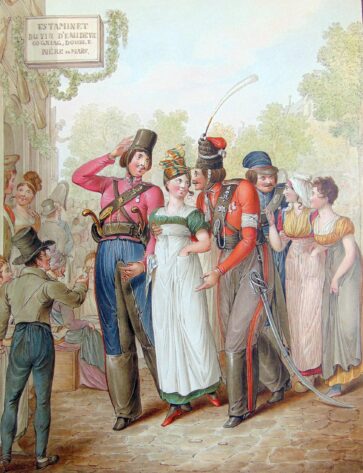

Вместо чудовищ, пожирающих детей, — воспитанные красавцы-кавалеристы

В течение кампании 1814 года во Франции сотня в составе Конвоя императора участвовала 13 марта в сражении при м. Фер-Шампенуазе, 17-18 марта – в боях под Парижем.

19 марта в составе лейб-казачьего полка во главе союзных войск она торжественно вступила в Париж. В 9 часов утра колонны союзников с развернутыми знаменами, музыкой, под барабанный бой начали входить в столицу Французской империи через ворота Сен-Мартен. Российский император Александр I вступил в Париж за строем своих лейб-казаков.

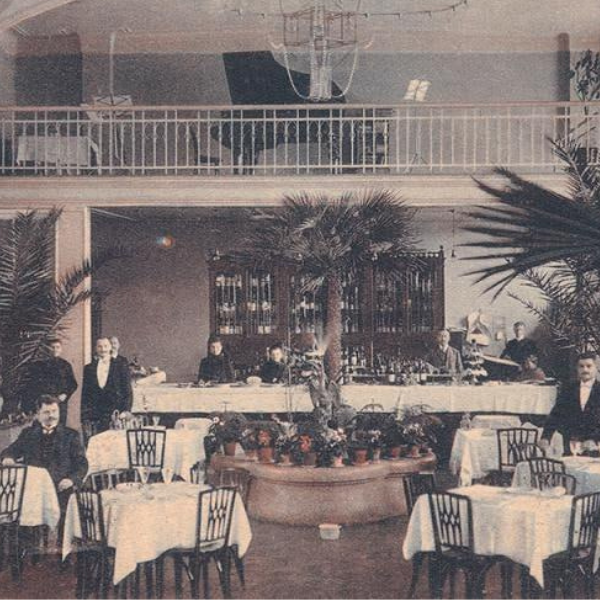

В Париже черноморцы расположились биваком на Елисейских Полях. Флигель-адъютант императора А.И. Михайловский-Данилевский позднее записал:

«В Париже расположены были только отборные войска; рост их, простота образа жизни и самое неведение мест, куда они были заведены службою, все сие возбуждало любопытство французов. Множество парижан бывало в Елисейских Полях, чтобы видеть биваки казачьих полков, в которых люди необыкновенной величины и телесной крепости; иные кажутся в сажень. Достойно удивления, как люди и лошади сохранились в столь хорошем состоянии, хотя они пришли из отдаленных земель, были в частых сражениях и вытерпели жестокую и продолжительную зиму. Парижане, почитавшие Бельвиль и Аржантейль, Сен-Клу и Мёдон границей света, те, которым военные станы известны были только по рассказам сыновей их, смотрели с удовольствием на биваки, устроенные посреди их города. Остатки сена, которого лошади не съели, служили солдатам постелью. Пуки соломы покрывали копья их, приставленные к деревьям, что образовывали род кровли, а под оною находились всадники и имущество их. Перед каждым биваком разложены были огни, где варили пищу; казаки резали мясо, рубили дрова, чистили оружие или отдыхали, имея изголовьем седло своей лошади».

Среди парижан казаки оставили о себе наиболее яркие воспоминания. Примечательно, что в целях устрашения жителей и побуждения их к обороне столицы перед вступлением в Париж союзных войск весь город оклеили лубочными картинками с изображением казаков, где они были представлены демонами, поджигавшими дома и убившими ни в чем не повинных граждан и их младенцев. Когда же парижане смогли лицезреть казаков воочию, то, к их крайнему изумлению, вместо чудовищ они увидели статных кавалеристов в красивой форме с безукоризненной выправкой. Знаменитый писатель Виктор Гюго отмечал, что казаки были смирны и вежливы и не смели ни до чего дотрагиваться в Париже.

«Мы войско благородное и цибулизованное»

История донесла до нас свидетельства того, что император Александр I строжайше пресекал все случаи мародерства в Париже: «Я вступаю не врагом, а возвращаю вам мир и торговлю», —

говорил он жителям столицы. Ему вторил донской атаман, прославленный генерал М.И. Платов. «Обывателям города Парижу никакой обиды не чинить, наипаче не обижать ихних мадамов и мамзель, кроме если по взаимному согласию… Помнить, что мы присяжные казаки русского императора, войско благородное и цибулизованное…» — писал атаман в своем приказе.

Атаман не зря уделял особое внимание на отношения казаков к парижанкам. Конногвардеец поручик А.Я. Миркович вспоминал:

«На лейб-казаков женщины смотрели с любопытством, но сначала издали. Они боялись их, полагая, как им натолковали, что мы северные варвары, а казаки совершенно дикие, полунагие, с пленных сдирают кожу, а по деревням, где им попадаются малые дети, они их жарят и едят. Однако удостоверившись, что они ничуть не звери, а напротив, кротки и обходительны, они стали поближе их рассматривать и, видимо, любовались красотою и костюмами…»

Возможно, интерес некоторых из них определялся фактом того, что император распорядился выдать жалование в тройном размере всем, включая казаков. То есть стеснения в денежных средствах у казаков не было.

Особое внимание парижан и парижанок привлекало купание казачьих коней в водах Сены. По старой традиции казаки тщательно мыли своих боевых товарищей, раздеваясь до нижнего белья, а некоторые и нагишом.

Однако пребывание казаков в Париже было не долгим — всего три дня. По приказу императора уже 21 мая сотня выступила в поход из Парижа в Санкт-Петербург, куда прибыла 24 октября 1814 года.

На память о пребывании казаков в столице очевидец французский живописец Георг Эммануэль Опиц оставил нам 25 своих акварелей. А писательница Жорж Санд, баронесса Дюдеван, написала роман, назвав его «Казаки в Париже». Образы казаков и парижан, запечатленные Опицом в его акварелях, донесли до нас реальную обстановку тех дней в Париже. В них нет и намека на неприязнь и страх побежденных парижан по отношению к своим завоевателям.

Среди казаков Лейб-гвардии Черноморской казачьей сотни были наши земляки-екатеринодарцы: полковник Бурсак 2-й Афанасий Федорович, 28 лет; поручики Бескровный Алексей Данилович 27 лет и Заводовский Николай Степанович. Сотенные есаулы (урядники): Безрутченко-Бутович Григорий Васильевич, 27 лет, и Перекрест Андриан Кузьмич, 26 лет. А также казаки: Бабенко Гавриил, 24 лет, Корсунского куреня; Бондаренко Фома, 26 лет, Пашковского; Величко Николай, 34 лет, Екатеринодар; Верицоца Давыд, 41 год, Екатеринодар; Гончаренко Игнат, 31 год, Пашковского куреня; Шевченко Федот, 34 лет, Корсунского куреня.

Кроме наград, полученных в боях, всех казаков сотни удостоили награды специально отчеканенными серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814».