Наступления не случилось

Екатеринодар по праву можно назвать трагичным символом в истории белой борьбы на Юге России. В марте 1918-го наш город стал несбывшейся мечтой только что зародившегося Белого движения. Понесенные многочисленные жертвы участников Первого Кубанского («Ледяного») похода, включая главнокомандующего Добровольческой армией генерала Лавра Корнилова, не привели к поставленной цели – освобождению Екатеринодара. Ровно через два года наш город стал предвестником конца Белого движения. Его оставление 17 марта (по новому стилю) 1920 года положило начало краху Белой армии в Новороссийске и Сочи.

В связи с ограниченностью статьи мы не будем рассматривать объективные и субъективные причины, приведшие армию к отступлению из Екатеринодара. Остановимся лишь на некоторых аспектах падения кубанской столицы.

К концу февраля — началу марта 1920-го Вооруженные силы Юга России шли на Екатеринодар — Новороссийск по основным направлениям железнодорожных линий: от станицы Кущевской двигался Добровольческий корпус, от Тихорецкой — Донская армия. От Кавказской и Ставрополя на Белореченскую — Туапсе отступала Кубанская армия. 10 (23) февраля в Екатеринодар из Тихорецкой переместилась Ставка главнокомандующего.

Попытки генерал-лейтенанта Деникина выиграть время для прикрытия екатеринодарского и туапсинского направлений не привели к ожидаемым результатам. Донская армия под командованием генерал-лейтенанта Сидорина так и не пошла в наступление. Как писал генерал Деникин:

«Смута в умах донцов не ограничилась рядовым казачеством. Она охватила и офицерский состав — подавленный, недоверчиво и опасливо относившийся к массе и давно уже потерявший власть над нею… В то же время как отголосок екатеринодарского политиканства и развала казачьего фронта нарастало стихийно чувство отчужденности между добровольцами и казачеством».

В ночь на 2 (15) марта правый фланг Донской армии после короткого боя под станицей Кореновской отступил к Пластуновской. Донские казаки даже под личным командованием Сидорина в бой не пошли. А когда красные перешли в наступление, отступили, бросив фронт. Добровольцы у станицы Тимашевской тоже вынуждены были оставить позиции и прорывались с боем. Их арьергарду приходилось выходить уже из окружения.

Основные силы Кубанской армии — 4-й Кубанский казачий корпус генерала Писарева и ставропольская группа генерала Бабиева — в это время вели бои в Закубанье; 2-й Кубанский казачий корпус генерал-майора В.Г. Науменко после нескольких боев 2 (15) марта оставил станицу Ладожскую и 3 (16) марта — станицу Усть-Лабинскую и также отступил на Левобережье Кубани. После соединения с действующими там кубанскими частями было принято решение отступать на Туапсе. А 12 (25) марта к ним присоединился войсковой атаман с группой казачьих войск, отступивших от Екатеринодара.

Боевого духа в частях не было

Такая критическая ситуация сложилась в стане войск белых накануне боев за Екатеринодар. К 3 (16) марта 1920 года войска сосредоточились на ближайших подступах к столице Кубани. Однако донские казаки, которым поручили оборону города, не желали этого делать.

Четвертого (17) марта генерал Деникин отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех имеющихся переправ. Фактически переправа кубанских и донских частей началась еще 3 (16) и к 4 (17) марта близилась к завершению. В этот день на левый берег Кубани перешел и Добровольческий корпус. По свидетельству генерала Деникина «после упорных боев с сильной советской конницей, пополненной восставшими кубанцами».

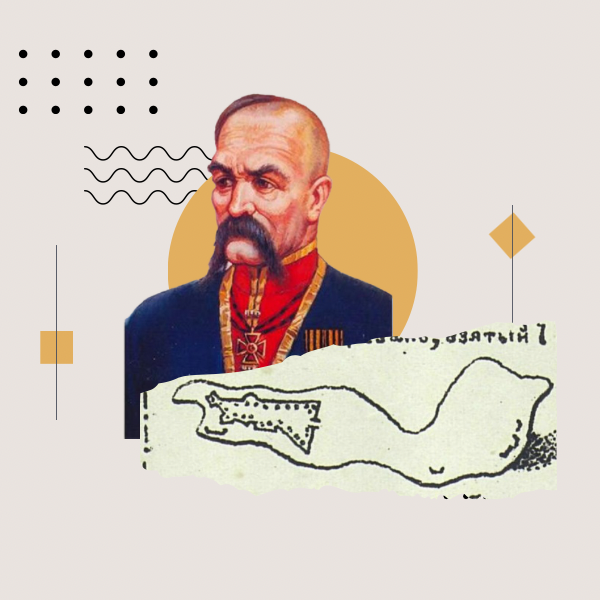

Накануне оставления Екатеринодара военная власть в нем перешла к командующему Донской армией генералу Сидорину, приказом которого в городе было объявлено осадное положение. Начальником гарнизона назначили генерал-лейтенанта Гандурина — боевого генерала, в годы Первой мировой войны командовавшего 2-м Сибирским корпусом, награжденным орденом Св. Георгия IV ст. и Георгиевским оружием. Однако он не был казаком и не пользовался популярностью у донцов.

Непосредственно оборону Екатеринодара возложили на инспектора донской артиллерии генерал-лейтенанта Майделя, который тоже не был казаком. Руководство переправой через Кубань поручили инспектору донской пехоты генералу Карпову, тоже не казаку по происхождению — в годы Первой мировой войны был полковником и занимал скромную должность начальника штаба дивизии, в войсках известности не получил.

Несмотря на большие полномочия, в прямом подчинении этих военачальников находилось лишь несколько сотен надежных стрелков и пулеметчиков, а также бронепоезда. Реально они не могли не только остановить наступающие красные части, но и поддерживать в городе относительный порядок. Тысячи вооруженных солдат и офицеров стремились лишь как можно быстрее покинуть обреченный город и перейти на спасительный Левый берег Кубани, чтобы продолжить дальнейшее отступление к побережью.

Находящийся в Екатеринодаре с довольно значительным сборным отрядом казачьих частей кубанский войсковой атаман также не стремился организовать оборону города. Генерал-майор Н.А. Букретов, тоже не казак, получил накануне атаманскую булаву лишь по воле политических игр радикальной группы членов Кубанской Рады. Среди кубанских казаков и офицеров популярностью не пользовался. В мае он просто бросит 30-тысячную Кубанскую армию у Адлера и сбежит со своим штабом в Грузию.

Ставка и правительство Деникина к 3 (16) марта уже перебрались в Новороссийск. Верховный казачий круг, собравшийся на свое последнее заседание, вынес решение о разрыве казачества с Деникиным.

Все эти события привели к тому, что Екатеринодар оказался буквально забит войсками, а оборонять его было некому. Вокруг города стояли подготовленные позиции, войск хватало, но боевой дух в частях отсутствовал.

«Я лично видел позорное оставление Екатеринодара»

Официальных воспоминаний участников об оставлении Екатеринодара сохранилось немного. Наиболее ценные из них — это воспоминания военного журналиста Христиана Раковского. В своей книге «В стане белых» писал о последних днях Екатеринодара:

«События развивались с необычайной быстротой. Уже несколько дней узкие улицы Екатеринодара были забиты бесконечными, на десятки верст растянувшимися беженскими и военными обозами, одиночными всадниками и частями. Задача командования сводилась к тому, чтобы дать возможность армии и беженцам перебраться по единственному мосту за Кубань. Всю ночь с 3 на 4 марта (по ст. ст. — Авт.) по улицам города и мосту катилась непрерывная лавина людей, лошадей и телег. Все в массе и каждый человек в отдельности стремились как можно скорее перебраться за Кубань, уйти из непосредственного соприкосновения с противником и там передохнуть.

Утром 4 марта в город стали поступать сведения, что большевики находятся верстах в пятнадцати от Екатеринодара, что они идут без всякого отпора. В городе, где сбились тысячи всадников и колоссальные обозы, начиналась уже страшная паника. Все чаще и чаще раздавались выстрелы, скоро перешедшие в ожесточенную ружейную трескотню. Стреляли немногочисленные местные большевики, стреляли, сами не зная куда, отступавшие. В довершение всего, когда генерал Гандурин уже ушел из города, передав его в руки строевых начальников, винные склады были разграблены некоторыми из наиболее дезорганизованных частей. Не было никаких сил, чтобы предохранить спирт от расхищения, чтобы уничтожить эти грандиозные запасы алкоголя. Быстро расхищались бутылки со спиртом. На улицах и у моста появились пьяные, которые своим диким видом, криками, беспорядочной стрельбой увеличивали общую панику. Уже начинался разгром магазинов, битье стекол, улицы покрывались разграбленными товарами».

Эту картину подтверждает в своих воспоминаниях генерал Шкуро:

«Я лично видел позорное оставление Екатеринодара. Целые дивизии, перепившись разграбленным спиртом и водкой, бегут без боя от конной разведки противника. Части, прикрывающие Екатеринодар, также позорно бегут».

Раковский продолжает:

«На мосту до 12 ч. дня царил сравнительный порядок. Шли обозы, воинские части, прошел со своим штабом кубанский атаман Букретов, Кубанское правительство, многие из членов Рады, проезжали чины различных штабов и учреждений. Настроение у всех было подавленное, апатичное. К городу быстро приближались большевики. К полудню обстановка начала сгущаться. По всем дорогам катилась сплошная лавина…

Паника между тем доходила до своего кульминационного пункта. Воинские части, которые должны были прикрывать отход, никакого сопротивления не оказывали и, пробиваясь через обозы, шли напролом через мост».

Гибель начдива Захарова

А 16 марта 1920 года части 9-й армии под командованием Иеронима Уборевича вышли на рубеж Нововеличковская — Новотитаровская и развернули наступление на Екатеринодар. Непосредственно в боях за Екатеринодар принимали участие 22-я стрелковая дивизия С.П. Захарова, 21-я дивизия Г.И. Овчинникова и конный корпус Д.П. Жлобы.

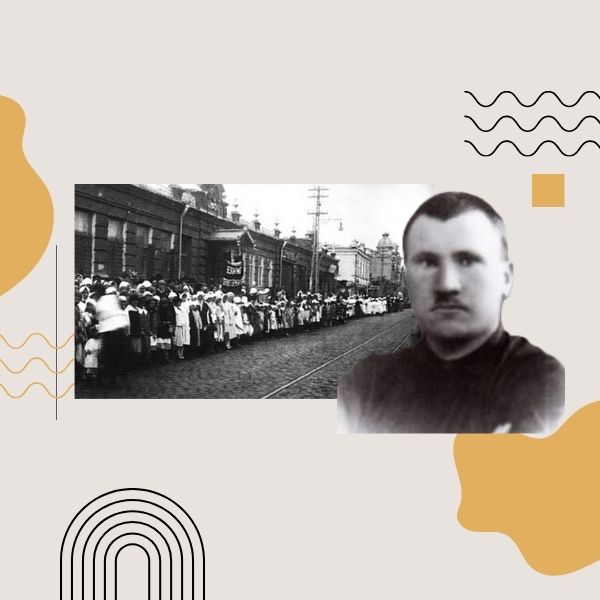

Четвертого (17) марта со стороны Ростовского шоссе в город вошли части 22-й стрелковой дивизии под командованием С.П. Захарова. В 1967-м на этом месте установили обелиск воинам Красной Армии, освободившим город.

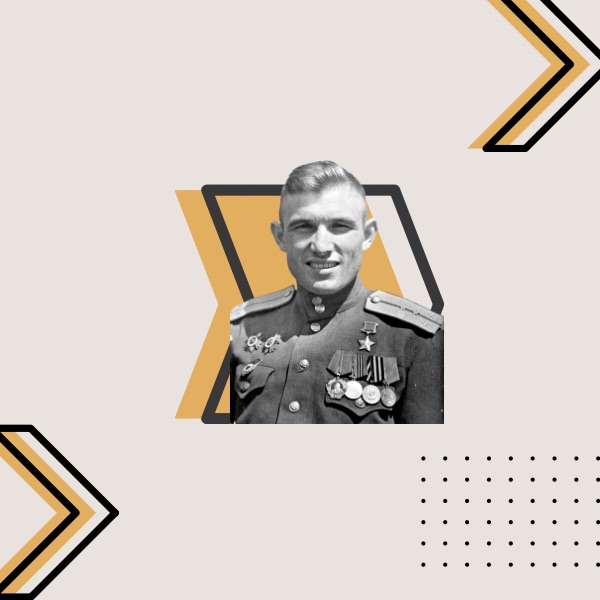

Первым командиром дивизии был известный герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Сергей Парменович Захаров погиб при штурме Екатеринодара. К 15 часам 17 марта 1920 года бойцы дивизии вышли на Крепостную площадь. Начдив Захаров со своими ординарцами оказался впереди наступающих частей и, столкнувшись с отступающим казачьим отрядом, был взят в плен. Дальнейшая судьба начдива неизвестна, тела его не нашли. Официально пропал без вести, по одной из версий – зарублен, тело сброшено в Кубань. Именем начдива С.П. Захарова названа одна из улиц Краснодара, а на условном месте гибели установлен памятный мемориал.

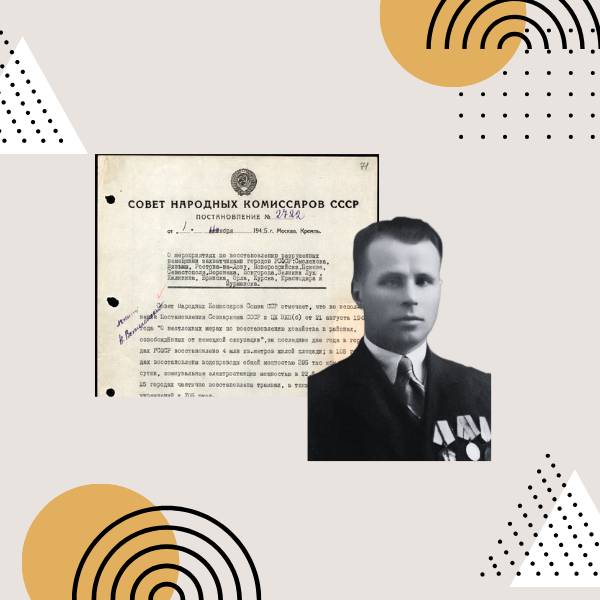

После войны штаб дивизии до 1938 года дислоцировался в Краснодаре. В дивизии служили многие известные позже военачальники: будущий прославленный военачальник Герой Советского Союза маршал Советского Союза С.С. Бирюзов, дважды Герой Советского Союза генерал-майор И.И. Фесин и др.

Малоизвестный факт: в довоенное время — в 1923-1924 и 1925-1935 гг. — в дивизии служил будущий герой обороны Брестской крепости Герой Советского Союза майор Петр Михайлович Гаврилов.

«Остановить движение красных врагу было не под силу»

Со стороны Дубинки по ул. Ставропольской наступали три бригады сводного конного корпуса Дмитрия Жлобы. Перед штурмом города, который не сопротивлялся, артиллерия корпуса подвергла его обстрелу, и только затем лихие конники пошли в атаку. Ветераны 22-й стрелковой дивизии М.А. Насекин и Ф.И. Конкин так описывали штурм города:

«Остановить стремительное движение красных войск врагу было не под силу. Кавалеристы из корпуса Д.П. Жлобы захватили Покровку, Дубинку, железнодорожный вокзал и переправу через Кубань».

Последним после полудня с екатеринодарского вокзала уходил белый бронепоезд, «стреляя налево и направо из всех своих орудий и пулеметов, пробиваясь через цепи залегавших между станцией и мостом большевиков и переходя на другую сторону реки… Огромный железнодорожный мост через Кубань был взорван».

Только 6 (19) марта красные части начали переправу через Кубань выше и ниже Екатеринодара, у станиц Усть-Лабинской и Варениковской, а затем форсировали реку в районе города. Командиры 2-го Донского корпуса, казак станицы Мигулинской генерал-майор Коновалов и 3-го Кубанского корпуса забайкальский казак генерал-лейтенант Топорков не смогли отразить наступление. В результате красные части разрезали Донскую и Кубанскую армию на две части. Четвертый Донской корпус под командованием генерал-лейтенанта Т.М. Старикова, отрезанный от Донской армии, сосредоточился у аула Тахтамукай и впоследствии соединился с Кубанской армией, отступавшей к Туапсе.

В приказе по войскам 9-й армии об освобождении города говорилось: «Красные герои, вчера под вашим мощным ударом пала столица южной контрреволюции г. Екатеринодар. В одном районе города за бои 16 и 17 марта взято в плен 20 000 солдат и офицеров».

«Революция пожирает собственных детей»

В Екатеринодаре был создан Кубано-Черноморский областной ревком, который возглавил бывший казак станицы Елизаветинской, лишенный казачьего звания, Я.В. Полуян, и 26 марта на основе Кубанского областного партийного бюро и Северо-Кавказского подпольного комитета РКП(б) создали областной Кубано-Черноморский комитет РКП(б), секретарем которого стал кубанский казак из станицы Троицкой В.Ф. Черный.

С апреля 1920-го до расформирования в июне 1921-го в Екатеринодаре находился штаб 9-й Кубанской армии, которой последовательно командовали: И.П. Уборевич, М.И. Василенко и М.К. Левандовский. Членом Реввоенсовета армии до июля 1920 года был бывший председатель исполкома Уральского областного Совета А.Г. Белобородов, известный тем, что 12 июля 1918-го подписал решение Уралоблсовета о расстреле Николая II и его семьи.

С установлением советской власти начался новый этап в развитии Екатеринодара. В ноябре 1920 года по инициативе Яна Полуяна город был переименован в Краснодар. Обком РКП(б) постановил «предложить ревкому удалить из общественных мест все символы, олицетворяющие низвергнутый царизм». Величественный памятник Екатерине II был разобран, некоторое время его части хранились во дворе музея, а затем, как не представляющие никакой ценности, пошли на металлолом. Убрали даже «старорежимное» время: его перевели на московское — на 2,5 часа вперед.

В 1937 году оба бывших кубанских казака, Я.В. Полуян и В.Ф. Черный, как, впрочем, и все командармы 9-й Кубанской армии — бывшие офицеры Российской императорской армии подполковник Василенко, штабс-капитан Левандовский и прапорщик Уборевич — были объявлены врагами народа и расстреляны. В следующем, 1938-м, расстреляли и комкора Д. Жлобу.

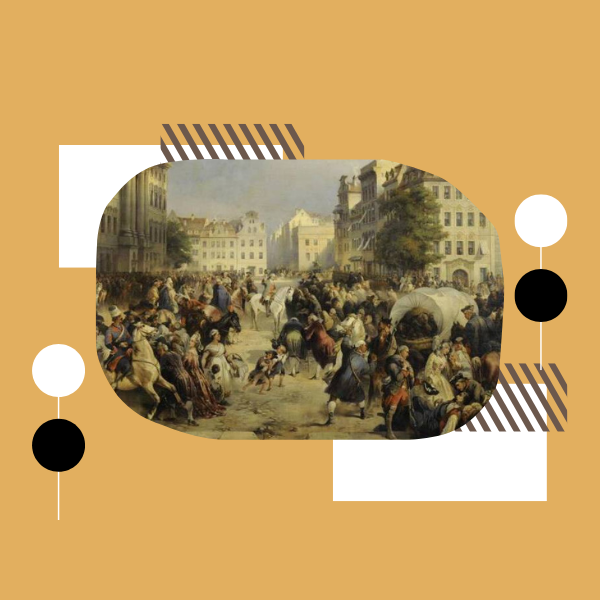

Ничего нового. Ведь еще за 150 лет до этих событий знаменитый деятель Великой французской революции Жорж Жак Дантон, приговоренный своими же друзьями-революционерами, отправляясь на эшафот, произнес пророческие слова: «Революция пожирает собственных детей».Однако история, как известно, движется по спирали. Сегодня возрождено Кубанское казачье войско, восстановлены храмы, памятник Екатерине Великой, Царские ворота и другие памятники истории. Ну а отмечать или не отмечать дату 17 марта, пусть решают сами жители столицы Кубани.