О новом таланте заговорили в 1911 году

Об архитекторе Михаиле Ивановиче Рыбкине и истории возведения здания Второго общественного собрания в Екатеринодаре (сейчас это Театр Защитника Отечества) по его первому проекту известно из публикаций известного краеведа и историка Виталия Петровича Бардадыма в книгах: «Архитектура Екатеринодара» и «Зодчие Кубани»:

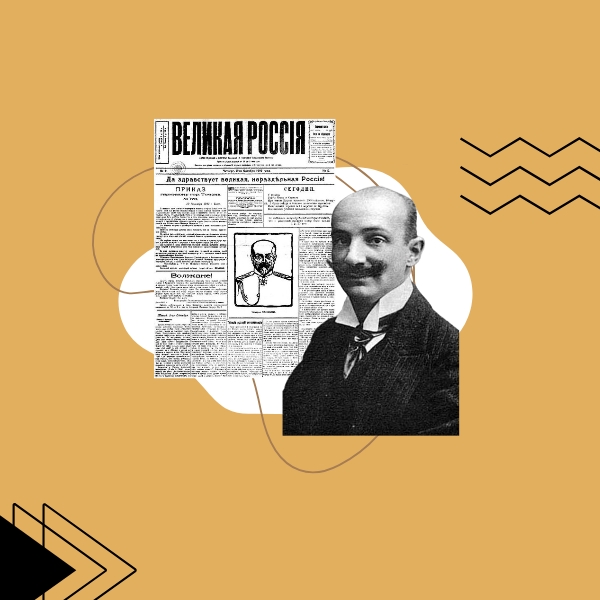

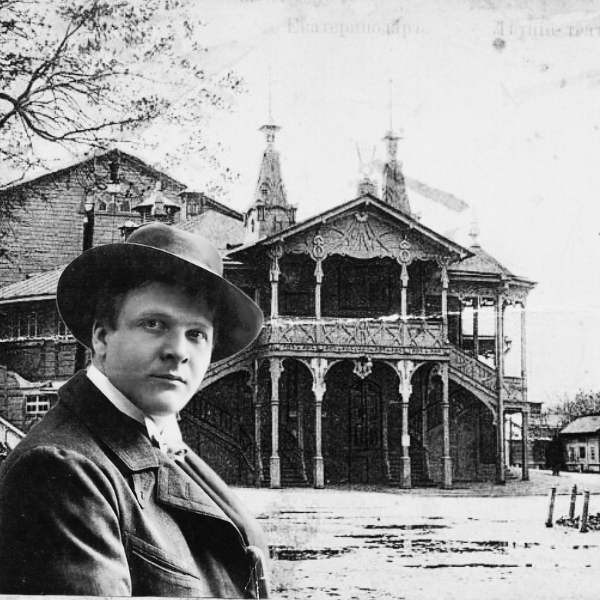

«Его имя появилось на екатеринодарском небосклоне в 1911 году, когда прошел конкурс настроительство Второго общественного собрания (клуба). В мае был объявлен конкурс, а в июне подведены итоги. Конкурс на разработку проекта, строительство здания и 400 рублей в придачу выиграл неизвестный в Екатеринодаре архитектор Михаил Иванович Рыбкин».

Конечно, о нем тут же написала местная пресса, и о молодом, но талантливом зодчем заговорили в городе. Оказалось, что он только что прибыл в город, не женат и живет в гостинице «Метрополь» (здание погибло во время оккупации, находилось напротив современной филармонии), только что открытой на ул. Красной.

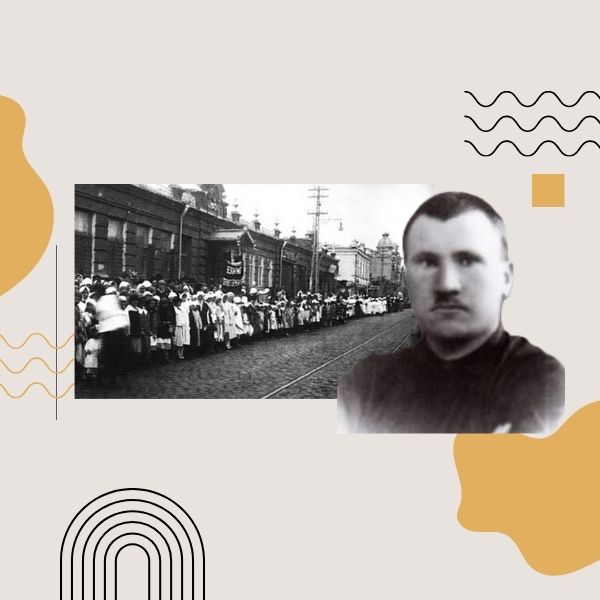

Уже в начале 1913 года здание Второго общественного собрания было готово, но внутренняя отделка потребовала много труда и времени. Особняк освятили 27 октября того же года. Это событие приурочили к 25-летию Второго общественного собрания, созданного еще в 1888 году, но арендовавшего различные помещения в городе. Новое строение было выполнено в стиле модерн и эффектно вписалось в архитектурный ансамбль Соборной площади.

«Одно из интереснейших зданий города — так охарактеризовала местная газета новое здание Второго общественного собрания. Освящали здание с помпой: участвовал войсковой хор, был духовой концерт, а затем банкет и выступление войскового симфонического оркестра. А через неделю, 3 ноября 1913 года, там дал единственный сольный концерт композитор и пианист Сергей Рахманинов», — писал Виталий Бардадым.

В большом зале собрания, ставшего одним из центров притяжения культурной жизни Екатеринодара, проходили танцевальные вечера, концерты и спектакли. Тогда зал вмещал 700 человек, 500 человек размещались в зале и 200 на балконе (балкон утрачен). В 1921 году писатель Самуил Маршак организовал здесь первый детский театр в России. Театр просуществовал до 1922 года, затем здание сменило название и стало именоваться Домом Красной Армии. Во время Великой Отечественной особняк полностью выгорел, остались только стены. В 1953-м его восстановили, здесь разместился Дом офицеров, на концерты и праздничные мероприятия в который ходили целые поколения краснодарцев.

В 1990-е и последующие годы творение архитектора М.И. Рыбкина служило местом для всевозможных выставок-продаж шуб. Здание ветшало и разрушалось.

Приказом министра обороны РФ 29.12.2011 г. строение передали в собственность Краснодарского края, и только в апреле 2020 года по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева начались реставрационные работы. Через год они были завершены.

Затейливый фасад

К счастью, до наших дней сохранилось здание Межрегионального центра информатизации Южного главного управления Центрального банка РФ на ул. им. Орджоникидзе, 39.

Журнал «Зодчий. Орган Императорского петроградского общества архитекторов», №38 1912 год:

«Екатеринодарское общество взаимного кредита, желая расширить собственное здание, находящееся по Базарной улице, составило проект к существующему одноэтажному зданию, имеющему по улице свободное место с обеих сторон, и надстройки 2-го этажа над всем зданием общей длиной по фасаду 19,30 саж (41,18 м). Операционный зал решено устроить во 2-м этаже с хорами, нижний этаж предназначен для других операций банка. Для этого общество объявило конкурс проектов фасада, ассигновав 500 руб. на премию за лучший проект. Таковым оказался проект под девизом «Меркурий» М.И. Рыбкина. Премированный проект принят к исполнению, и постройка должна закончиться вчерне в текущем году. Оштукатурить фасад предполагается цементом, главные пилястры около фигур обложить мрамором, цоколь обделать под гранит терразитом. Общая стоимость постройки составит около 100 тыс. рублей».

Здание, имевшее два света на втором этаже, было богато украшено скульптурами и декоративно-кафельными панно. Виталий Бардадым в книге «Архитектура Екатеринодара» писал:

«Фортуна — богиня счастья и удачи — держит в правой руке лавровый венок победителю в житейской борьбе, а в левой — символический ключ, которым смелый работник мира откроет «все врата», ведущие к успеху и победе.

Архитектор Рыбкин, увлеченный необычным заданием, создал композицию внешнего убранства банка, отвечающую своему реальному и символическому назначению.

Правый аттик увенчан фигурой полулежащего грозного льва — символом могущества, силы и справедливости — как бы призывающего сребролюбцев к добропорядочности и честности.

Над двумя входами художником И.Л. Калмыковым были выложены из кафельных плиток (красного, желтого и белого цветов) две сцены из античной жизни.

Слева — группа из шести фигур: Фортуна с рогом изобилия, молотобоец, пастух, пахарь, погоняющий быка, и народный певец, играющий на кифаре «хозяину».

Справа на панно глобус, а рядом патриций, указывающий простертой рукой в даль земную. С ним трое облаченных в тоги, готовых постоять за честь и свободу своих граждан, занятых земледельческим мирным трудом…

Богатое убранство получил весь фасад здания, декорированный якорями, гирляндами, венками, античными масками. Также был оформлен внутренний интерьер здания.

Особенно хорошо выполнена мраморная парадная лестница. Работы по отделке внутренних помещений возглавлял известный краснодарский скульптор К.А. Дитрих.

С 1925 года в здании разместился ломбард, а чуть позднее — контора Государственного Банка СССР. Война не пощадила этот шедевр архитектурного искусства Кубани.

Только в 1949 году дом поднялся из руин благодаря стараниям инженеров А.А. Алавердина и К.Т. Козьменко».

Лазоревый особняк купцов Аведовых

Благодаря архитектору Михаилу Ивановичу Рыбкину мы можем наслаждаться и великолепным памятником архитектуры — лазурным Домом купцов Аведовых на ул. Гимназической, 61, сейчас в нем находится офис компании МТС.

В 1910 году Иван Авакович Аведов купил участок в центре Екатеринодара у мещанки Родионовой. Сын ее, статский советник А.К. Родионов, служивший инспектором народных училищ Кубанской области, имел на участке старое родительское домовладение, состоящее из двух кирпичных строений. В этих строениях в 1906 г. размещалась редакция газеты «Кубань и Черноморское побережье».

Домовладение с правой стороны примыкало к 2-этажному зданию 1878 г. постройки, которое в 1902 г. приобрел переселенец из Нахичевани Петрос Татеосов Галладжианц. Он разместил здесь свой книжный магазин.

В 1910 году Аведов стал владельцем домовладения А.К. Родионова, которое оценивалось в 15 520 рублей. Часть домовладения — левое крыло (сохранилось до наших дней) — новый хозяин отдал в аренду, другую часть, обветшалую от времени, в 1913 году пустил под снос, чтобы на освободившемся месте возвести современное красивое здание.

В 1914 году новый дом Аведова, возведенный в стиле русского модерна по проекту архитектора М.И. Рыбкина, засиял во всей своей красоте и стал достопримечательностью города.

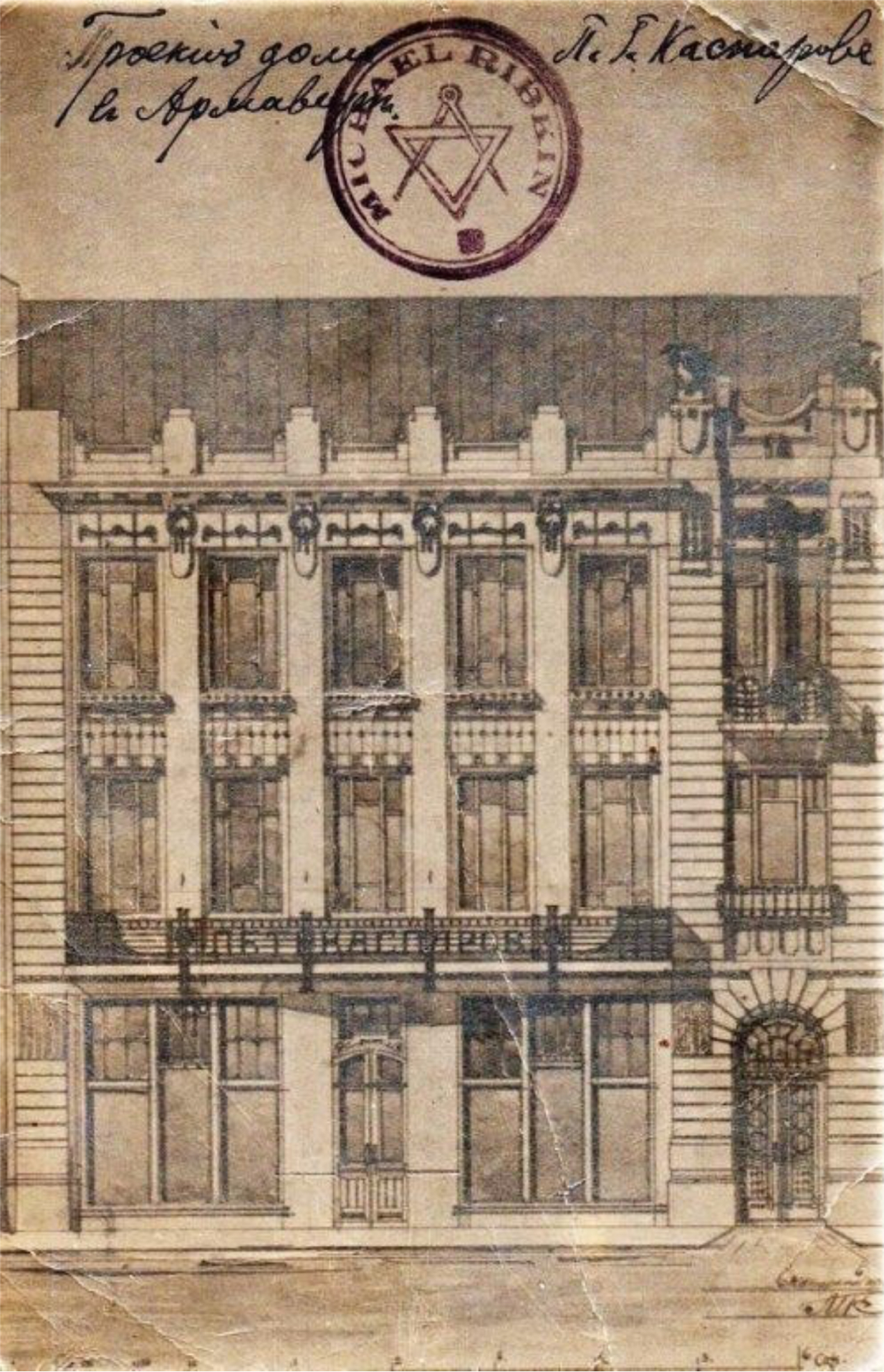

Проектные чертежи дома не сохранились, однако проектное решение близкого по оформлению лицевого фасада жилого дома купца П.Г. Каспарова в Армавире хранится у внучки М.И. Рыбкина, которая проживает в Керчи.

Путешествие по Европе

После выполнения своих основных проектов и проектов ряда особняков в Екатеринодаре, получив солидное вознаграждение, Михаил Иванович отправился в заграничное путешествие с целью ознакомиться с новинками строительного искусства и пополнить свои знания.

27 мая 1914 года в письме своему другу основателю Екатеринодарской художественной галереи Федору Акимовичу Коваленко он извещает о приезде в столицу Германии. Описывает местные обычаи и нравы, восхищается увиденным порядком и чистотой, делится впечатлениями об архитектуре Берлина. Затем он совершает поездку во Францию.

В феврале 1916 года газета «Кубанская мысль» опубликовала сообщение об участии М.И. Рыбкина в Парижском объединении зодчих. Говорилось, что он единственный представитель от России и рассчитывает вскоре прибыть на родину.

В марте 1919 года Михаил Иванович адресует письмо городскому голове И.И. Дицману, в котором предлагает свои услуги в разработке масштабного проекта города-сада в Екатеринодаре. Однако предложение не было принято, т.к. еще в минувшем году город ассигновал 10 тыс. рублей для разработки аналогичного проекта инженеру С. Кричинскому, сбежавшему от большевиков из Петербурга».

В завершение главы об архитекторе М.И. Рыбкине в книге «Зодчие Кубани» Виталий Бардадым пишет:

«Что еще создал Михаил Иванович? Когда и где окончился его жизненный путь? Увы, об этом ничего не известно.

Но мы не вправе забывать о нем — русский зодчий оставил нам в наследие замечательные здания — плоды своего яркого творческого воображения, точного математического расчета и незаурядного строительного таланта».

На заметку откликнулись потомки зодчего

Как удалось выяснить, потомки архитектора живут в Крыму. После моей публикации о здании Екатеринодарского общества взаимного кредита ко мне обратилась правнучка архитектора Любовь Сергеевна Рыбкина с просьбой сообщить о проектах Михаила Ивановича Рыбкина в Краснодаре. В свою очередь я поинтересовался его судьбой после 1919 года. Меня переадресовали к внучке архитектора Людмиле Александровне Костенко (Рыбкиной).

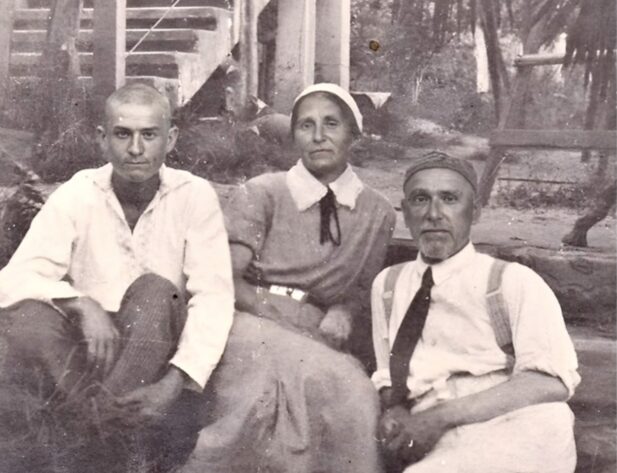

Благодаря Людмиле Александровне, бережно хранящей фотографии и память о талантливом предке, стало значительно больше известно о жизненном пути Михаила Ивановича, его семье и реализованных проектах.

Итак, Михаил Иванович родился в 1885 году в многодетной семье в Ростове-на-Дону. С ранних лет прекрасно рисовал и мечтал строить красивые дома. В юношестве самостоятельно изучал французский язык, работал грузчиком в порту. Мечтал учиться в Париже, копил деньги на учебу и осуществил свою мечту. Михаил Иванович всегда был бодр, красив, по моде одевался, носил тросточку. Легко писал и разговаривал на французском. По жизни он был очень веселым, с чувством тонкого юмора, в доме всегда звучали смех, музыка, он прекрасно пел и играл на мандолине.

Его музой была воспитанница 7-го класса Екатеринославской женской гимназии Анна Афанасьевна Славгородская. Она преподавала в училище при заводе, расположенном в Константиновке Екатеринославской губернии. Этот завод был построен бельгийскими предпринимателями, и вполне очевидно, что будущие супруги познакомились, когда Михаил Иванович выполнял там проектные работы.

Начали семейную жизнь на родине Михаила Ивановича — в Ростове-на-Дону. Здесь 30 августа 1919 г. родился сын. При рождении мальчика назвали Владимиром. А когда собирали в школу в 7 лет, прислали документы на Александра. Оказывается, он родился в день Александра Невского, его так и записали, а родители до семи лет называли его Володей. Так Володя стал Александром.

Рассказывает Людмила Александровна Костенко (Рыбкина):

— За всю совместную жизнь Михаил Иванович и Анна Афанасьевна поссорились всего один раз. Дедушка работал над проектом. Чертеж получился огромный, он его разложил на полу большой комнаты и, склонившись над ним, делал поправки. В такие минуты бабушка старалась его не беспокоить. Она готовила обед, и ей понадобилось пройти на балкон за овощами, хранившимися там, а на полу — чертеж на всю комнату, и никак не пройти. Она молча сняла обувь и босиком продефилировала через всю комнату по чертежу. Всегда выдержанный, спокойный, дедушка возмутился: «Как можно так неуважительно относиться к моей работе — моему детищу?» Конечно, сказано это было на высокой ноте. Бабушка обиделась на то, что он позволил себе говорить с ней в таком тоне, и очень долго с ним не разговаривала. Были долгие извинения и раскаивания. Жили они очень дружно — в любви, ласке, достатке. Дедушка бабушку и папу моего просто обожал. Бабушка говорила, что прожила с Михаилом Ивановичем как в раю.

В конце 1919 года М.И. Рыбкин выполнил проект усыпальницы и часовни семейства Богарсуковых на 50 человек на Всесвятском кладбище в Екатеринодаре.

Но пришли другие времена, и с началом Гражданской войны Богарсуковы бежали за границу.

Сочинский период

Из рассказов сына архитектора известно, что семья Рыбкиных переезжала из города в город, гдеглава получал заказы. Михаил Иванович проектировал дома состоятельным заказчикам, строил усыпальницы, учреждения, санатории. В сентябре 1927 г. семья находилась в Ялте, где по проекту Михаила Ивановича строили санаторий, и пережила крымское землетрясение.

— За несколько дней до этого был сильный ураганный ветер, со стороны моря несколько дней стоял странный гул. Ночь, конец сентября, ночи прохладные, вокруг паника, люди, перепуганные, выбегали на улицу. В перерыве между толчками бабушка действовала самоотверженно и быстро. Пока Михаил Иванович держал на руках перепуганного сына, она забежала в дом и успела вынести одеяло и немного теплых вещей. Потом они и ялтинцы на пустыре сделали из одеял большой шалаш и там прожили несколько дней. А вообще в Ялте прожили несколько лет, — вспоминает Людмила Костенко.

В 30-е годы семья жила в Сочи, где Михаил Иванович выполнял проекты санаториев.

По воспоминаниям сына архитектора Александра Михайловича Рыбкина, переданным дочери Людмиле, рабочие могли запросто прийти в дом к архитектору. Хозяева всех радушно принимали, и не было разницы — это рабочий или инженер. Анна Афанасьевна очень вкусно готовила. Всегда была выпечка к чаю. Вечерами грели самовар, и за чаепитием согласовывались или изменялись планы по проекту.

А вот к картежникам и пьяницам в семье относились с большой неприязнью, и поэтому карты в доме отсутствовали. Играли в шахматы, читали книги.

Последние годы Михаил Иванович с супругой жили в Ростове-на-Дону. Как человек, созидающий пространство, делающий его прекрасным, он не мог видеть варварски разрушенные памятники, здания, свирепствующий голод, психологически тяжело перенес военные годы.

Михаил Иванович ушел из жизни в голодный послевоенный год, так и не дождавшись сына с фронта.

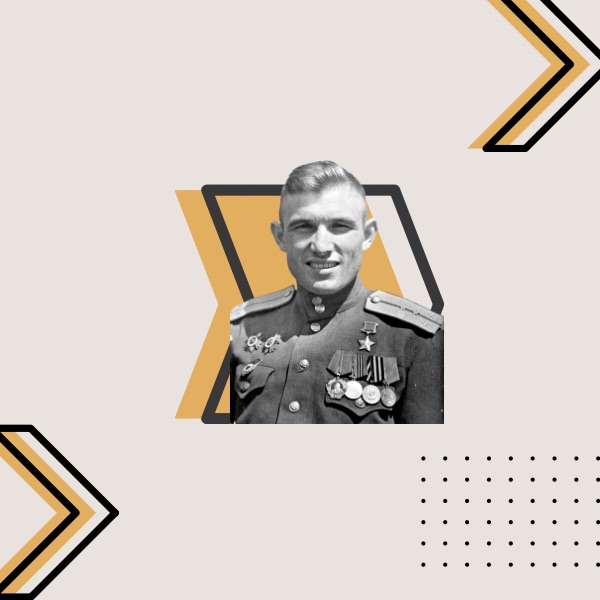

Александр дошел до Берлина, и еще год его часть стояла в Германии, а потом в Польше.

Анна Афанасьевна после смерти супруга жила в Ростове, затем уехала к родной сестре в Луганск. Семь лет ухаживала за братом Григорием (после инсульта) в Старобельске. Часто приезжала к сыну и внукам в Керчь. Пережила своего супруга на 32 года, умерла в июне 1978 года, похоронена в Старобельске рядом с братом Григорием.

— Она до последних дней следила за собой, имела тонкую талию, косу, делала прически. И всегда читала, очень любила перечитывать классику, — рассказывает о своей бабушке Людмила Костенко.

Как сложилась судьба сына

Александр перенял от отца не только внешность. Он рано начал читать, рано пошел в школу, а перерисовать чертеж любой сложности было для него делом простым. По сей день в его доме в Керчи многие восхищаются лепниной на потолке, которую он выполнил своими руками.

Дочь Александра Михайловича Людмила вспоминает:

— Конец 30-х годов, папа окончил школу, поехал учиться в Москву, но в 1939 году был призван в Красную Армию. Дедушка мечтал, чтобы он продолжил его дело, ведь он был очень талантлив — в 4 года уже бегло читал, рисовал. Имел музыкальные способности, мог подобрать любую мелодию на слух. Много читал, много знал, мог ответить на любой заданный вопрос. Я всегда поражалась его эрудиции. Дедушке он помогал с черчением, делал копии, ведь раньше не было ксерокса, все перечерчивали вручную. Но он не стал архитектором и всю жизнь жалел, что не послушал отца. Может, война помешала ему хорошо подумать и решить, что в жизни ему нужно».

А вот воспоминания внучки Александра Михайловича Марины Костенко:

— Дедушка занимался оформлением квартир. Он сам придумывал узоры, изготавливал трафареты, элементы гипсовой лепнины, смешивал краски, подбирая удачную палитру, а я с удовольствием ему помогала. Мне, десятилетнему ребенку, очень любопытно было наносить на мелкие гипсовые детали бронзовую краску и видеть волшебство превращения белого потолка в очередное произведение искусства. Мы часто делали дома ремонт, наши стены украшали то витиеватые гроздья винограда, то нежный орнамент из кленовых листьев или букетов роз. Потом комната превращалась то в яблоневый сад в цвету, то в поле сиреневых колокольчиков. А однажды дедушка изобразил во всю стену картину Шишкина «Мишки в сосновом бору». Кто бы ни приходил к нам в гости, все восхищались его работами».

Что еще построил на Кубани

- Банковское здание, 1911 год, ст. Кореновская. Сейчас это Успенский женский монастырь Кореновска.

- Трехэтажный дом и оптовый магазин купца-бакалейщика Петра Каспарова, Армавир. К сожалению, оно сильно пострадало во время войны и было разобрано.

- Санаторий им. Ленина в Сочи. В настоящее время — санаторий «Русь» УД Президента РФ.

- Здание санатория имени Фрунзе в Сочи возвели в 1938 году. В 1960-1962 гг. его перестроили, т.к. оно не отвечало функциональному назначению санаторного лечебного корпуса.