Отдали лучшие силы на борьбу с врагом

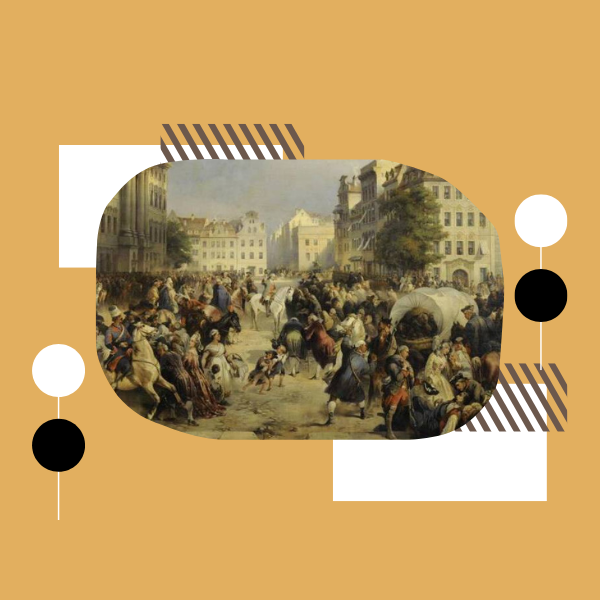

В этот день (19 июля по ст. ст.) 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Наша страна вступила в Первую мировую или, как ее еще называли, Великую войну, которая длилась более четырех лет и унесла жизни, по разным оценкам, от 9 до 10 млн солдат с обеих сторон. Потери России составили около 1 млн 600 тыс. человек.

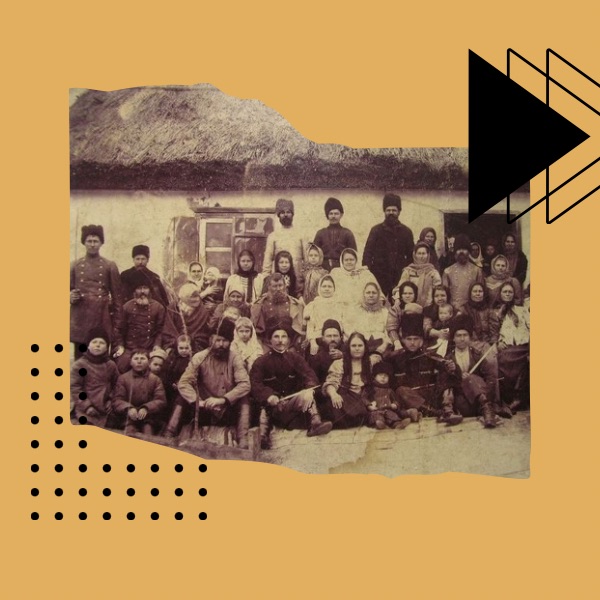

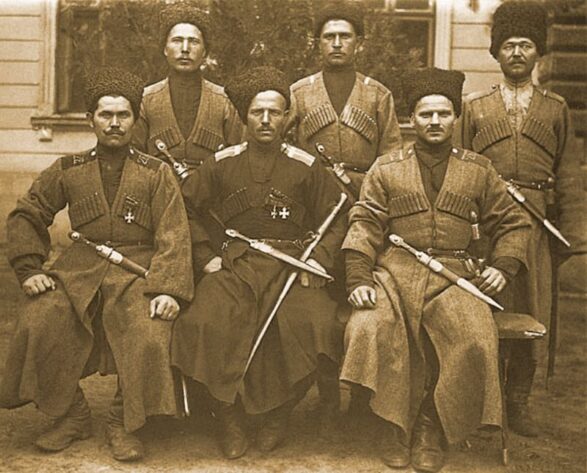

…Первая мировая стала для кубанского казачества временем великого подвига и великого испытания. По официальным данным, за годы войны на ее фронтах сражалось свыше

110 тыс. кубанских казаков, что составляло более 1/3 от общего числа казаков России, воевавших в действующей армии. Кубанское казачье войско отправило на фронт 37 конных полков, 24 пластунских батальона, 6 конно-артиллерийских батарей, 31 особую сотню, 6 конвойных полусотен и другие части.

На 1 января 1914 года в Кубанской области проживало 3 млн 50 тыс. человек, в том числе казачьего населения насчитывалось 1 млн 298 тыс. человек (мужчин — 644,7 тыс.). Если исключить из мужского казачьего населения малолеток, стариков и нестроевых, а также казаков, проходящих службу в местных командах и запасных частях на территории области, получается, что в годы Первой мировой на фронт ушел практически каждый второй годный к службе кубанский казак.

За время войны Кубанское казачье войско полностью отдало на службу Отечеству свой мобилизационный ресурс. Иными словами, были отправлены лучшие силы для борьбы с врагом. Для примера: из иногороднего населения Кубани, составлявшего на 1914 год уже свыше половины населения области, в армейские части было призвано немногим более 50 тыс. человек. На фронт из более чем 300 тыс. подлежащих возможному призыву иногородних ушел примерно лишь каждый седьмой житель Кубани.

По последним данным известного краснодарского историка, специалиста по Первой мировой кандидата исторических наук Юрия Бузуна, 179 офицеров из частей Кубанского казачьего войска были удостоены высшей степени боевого отличия — георгиевских наград, 68 из них — орденом Георгия Победоносца IV степени, 111 воинам вручили Золотое Георгиевское оружие. Тринадцать офицеров из этого числа удостоены обеих наград, 25 из 68 кавалеров — ордена Святого Георгия, каждый третий получил свои награды посмертно или погиб вскоре после их получения. Георгиевскими крестами награждено 17 289 нижних чинов, 13 327 — Георгиевскими медалями.

Во время Великой войны Кубанское казачье войско понесло огромные потери: их общее число —

28 437 человек, что составило значительный процент от потерь, понесенных всеми 11 казачьими войсками Российской империи в той войне. Погиб или получил ранение более чем каждый четвертый кубанец, призванный на фронт.

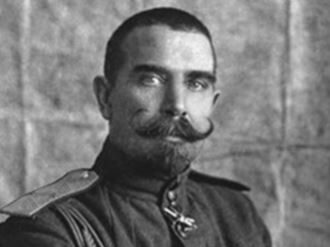

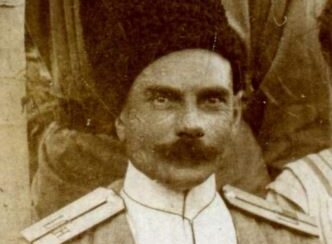

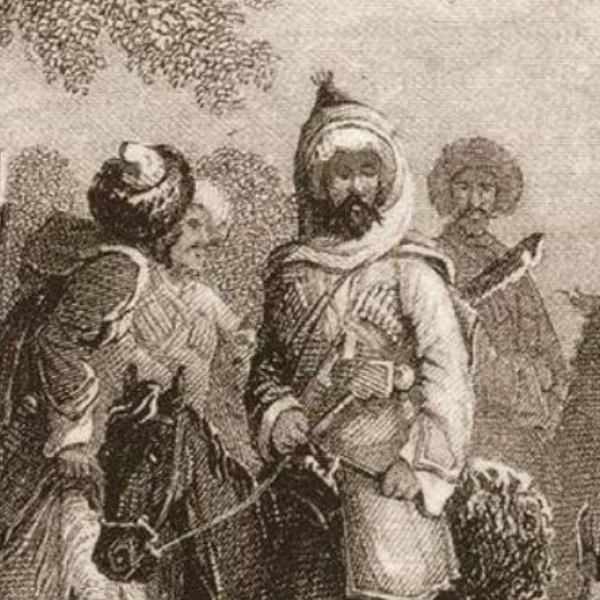

Подвиг Шах-Рух-Дараб-Мирзы и Андрея Труфанова

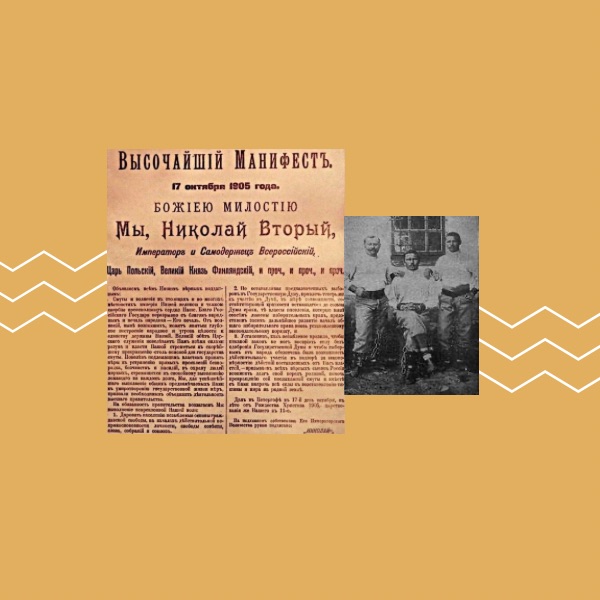

После того как Австро-Венгрия 15 (28) июля объявила Сербии войну, Российская империя — союзница Сербии — 17(30) июля начала всеобщую мобилизацию. Для обеспечения развертывания 8-й армии генерала Брусилова к австрийской границе направили дислоцированную в Каменец-Подольске 2-ю сводно-казачью дивизию генерал-лейтенанта Л.И. Жигалина.

В августе 1914 года линией фронта стала пограничная река Збруч, приток Днестра, разделявший владения Австрийской и Российской империй. Четвертого августа казаки дивизии, в которую входил 1-й линейный полк Кубанского казачьего войска под командованием уроженца Екатеринодара полковника К.К. Черного (в октябре стал кавалером Золотого Георгиевского оружия), вступили в бой со знаменитыми венгерскими гусарами 5-й кавалерийской дивизии австро-венгров у местечка Гродок. Венгерские кавалеристы форсировали реку Сбруч и, захватив нашу территорию, угрожали рейдом к Каменец-Подольску, где находился штаб нашего Юго Западного фронта. 2-я сводно-казачья дивизия вступила в бой, дабы ликвидировать этот вражеский прорыв.

В одном из первых сражений Великой войны особо отличились кубанские казаки. Два эскадрона венгерских гусар под командованием ротмистров Кеменя и Микеша в конном строю атаковали пулеметный взвод хорунжего Максимова. На выручку пулеметчикам пошли развернувшиеся лавой две сотни 1-го линейного полка под командованием есаулов Шах-Рух-Дараб-Мирзы и казака станицы Ярославской Андрея Михайловича Труфанова. (В сентябре есаул Труфанов был награжден Георгиевским оружием, впоследствии полковник Труфанов командовал 3-м Хоперским полком и 1-й бригадой 4-й Кубанской казачьей дивизии. В марте 1918 года вместе с братом был зверски убит красными.)

Вот как описывал этот бой очевидец — командир 2-й сотни полка казак станицы Андрюковской, один из первых кавалеров ордена Св. Георгия среди кубанских офицеров подъесаул Е.С. Тихоцкий:

«Казаки на ходу стреляли из винтовок. Сблизившись на расстояние около 400 шагов, линейцы забросили винтовки за спину и ударили «в шашки» на венгерских гусар. Гусары приняли атаку. По-видимому, эскадрон 8-го Гонведного полка во время движения потерял сомкнутость, и в их строях получились интервалы, или же они, начав атаку на пулеметы в разомкнутом строю, потом хотели сомкнуться. Линейцы атаковали в разомкнутом строю (лавой), и это позволило им охватить фланги австрийцев и проникнуть в образовавшиеся интервалы, окружив отдельные группы гусар. В 400-500 шагах впереди пулеметов завязалась жестокая рукопашная схватка. Смешавшись друг с другом, в густой пыли, линейцы и гусары с ожесточением рубили друг друга. Рукопашный бой продолжался недолго, но носил чрезвычайно кровопролитный характер. Гусары защищались отчаянно: их сабли причиняли чувствительные потери линейцам, но, окруженные со всех сторон, они были изрублены, и остатки их бросились назад, преследуемые казаками. Большое количество убитых и раненых гусар осталось на месте боя, в том числе и оба командира эскадронов. Но линейцам победа досталась недешево: в горячей схватке убит есаул Виталий Червинский (станицы Андрюковской. — Авт.), ранены сабельными ударами командир 5-й сотни есаул принц Шах-Рух-Дораб-Мирза, сотник Лисевицкий и Труфанов, хорунжий Мурзаев и около 25-30 казаков выбыли из строя убитыми и ранеными».

Это были первые потери среди кубанских казаков в Первой мировой. К слову сказать, за годы войны общие потери этого доблестного полка составили 798 человек — почти 40% от числа строевых чинов, проходивших в нем службу за весь боевой период. Десять офицеров и 1946 казаков-линейцев получили георгиевские награды. Победа линейцев была полной. После разгрома венгерских гусар и их поспешного отступления командовавший дивизией 59-летний генерал Эрнст-Антон фон Фройрайх-Шабо, не выдержав позора в первом же бою, застрелился.

На Юго-Западном фронте

Что касается Екатеринодарского отдела с центром в Екатеринодаре, то в годы Великой войны на его территории были укомплектованы и отправлены на фронт 1-, 2- и 3-й Екатеринодарские конные полки, 1-, 7- и 13-й Кубанские пластунские батальоны, конно-артиллерийская батарея и три особые сотни. Позднее екатеринодарцы частично укомплектовали Адагумо-Азовский казачий полк и 19-й сверхкомплектный пластунский батальон.

В ходе летней мобилизации 1914 года Екатеринодарский отдел, наименьший среди отделов войска, отправил на фронт 5820 человек. Это было сопоставимо по численности с двумя казачьими кавалерийскими дивизиями того времени. Всего же за годы войны в частях, формируемых на территории Екатеринодарского отдела, сражалось 11 тыс. казаков, что составило более 10% от общего числа кубанских казаков, принявших участие в сражениях Первой мировой войны.

Основная масса казаков-екатеринодарцев воевала в составе Кавказской армии под командованием Великого князя Николая Николаевича, затем генерала Н.Н. Юденича. С началом военных действий здесь находились: 3-й Екатеринодарский полк, 1-, 7- и 13-й пластунские батальоны и 1-я Кубанская казачья батарея. Второй Екатеринодарский полк участвовал в боевых действиях в качестве армейской кавалерии при XI корпусе 3-й армии генерала от инфантерии Н.В. Рузского и воевал на австрийском фронте, а 1-, 2- и 3-я особые сотни в начале войны были временно оставлены на территории Кубанской области.

Первый Екатеринодарский полк воевал на Юго-Западном фронте в составе 3-й Кавказской казачьей дивизии под командованием бывшего командира полка генерал-лейтенанта П.Л. Хелмицкого. Первыми из екатеринодарских частей вступили в бой сотни 1-го Екатеринодарского полка. Девятого августа 1914 года 3-я Кавказская казачья дивизия подошла к реке Серет. На следующий день она получила приказ форсировать этот рубеж. Для выполнения поставленной задачи начальник дивизии выслал 4 сотни 1-го Екатеринодарского полка на Иванчув, где они встретили упорное сопротивление противника, занимавшего трехъярусные окопы на правом берегу реки и саму деревню Иванчув. К 13 часам казакам удалось занять австрийские окопы на противоположном берегу реки. Однако неприятель предпринимал неоднократные попытки выбить казаков с занятых позиций. Завязался упорный бой, временами переходивший в рукопашную схватку. Казаки несли большие потери. В этот момент командир 2-й Терской казачьей батареи по своей личной инициативе выдвинулся на открытую позицию и метким огнем во фланг австрийцам принудил их к отступлению. В этот день екатеринодарцы понесли первые потери.

Особенно тяжелыми для них стали бои весной и летом 1915 года, когда 3-я Кавказская дивизия в составе конного корпуса генерал-майора Володченко прикрывала отход русских войск во время Горлицкого прорыва немецкой армии. Казаки 1-го Екатеринодарского полка принимали участие и в легендарном Брусиловском прорыве 1916 года, находясь в составе конного корпуса генерал-лейтенанта Я.Ф. Гилленшмидта. Осенью 1916-го 1-й Екатеринодарский полк вместе с другими частями 3-й Кавказской казачьей дивизии был переведен в состав 9-й армии на Румынский фронт.

Треть екатеринодарцев удостоена высшей военной награды империи

Согласно данным о численности, наградах и потерях частей Кубанского казачьего войска, принявших участие в Первой мировой войне, на декабрь 1916 года, хранящимся в Российском государственном военно-историческом архиве, 3666 офицеров и казаков-екатеринодарцев были удостоены георгиевских наград. Иными словами, более трети казаков-екатеринодарцев в годы Великой войны получили высшие военные награды Российской империи.

Офицеры-екатеринодарцы по количеству георгиевских наград занимали одно из первых мест в Кубанском войске. Семь офицеров из частей, сформированных в Екатеринодарском отделе, наградили офицерским орденом Святого Георгия Победоносца IV ст., еще 17 — Георгиевским оружием. В их числе два офицера: подъесаул 2-го Екатеринодарского казачьего полка Н.Г. Журавель и командир 1-го Кубанского Великого князя Михаила Николаевича пластунского батальона полковник Г.Н. Расторгуев удостоились обеих наград. Кроме того, 13 офицеров-казаков Екатеринодарского отдела, которые воевали в других кубанских частях, стали кавалерами ордена Св. Георгия IV ст., и еще 10 офицеров были награждены Георгиевским оружием.

Среди нижних чинов казаков-екатеринодарцев два стали полными георгиевскими кавалерами, то есть получили 4 георгиевских креста и 4 георгиевские медали с надписью «За храбрость». Это казаки 1-го Екатеринодарского казачьего Кошевого атамана Захария Чепеги полка: станицы Пашковской подхорунжий Ефим Иванович Уманский и станицы Бейсугской Екатеринодарского отдела вахмистр 1-й сотни Алексей Федорович Чистоклетов. И 34 екатеринодарца стали кавалерами 4 георгиевских крестов и 10 — кавалерами 4 георгиевских медалей с надписью «За храбрость».

Однако, как известно, победы не происходят без потерь. Общие потери екатеринодарцев в годы Первой мировой войны составили 3337 человек — это около 12% от общего числа потерь, понесенных Кубанским казачьим войском, и 30% — от всех казаков, мобилизованных на фронт на территории Екатеринодарского отдела. То есть почти каждый третий екатеринодарец, попавший на фронт, получил ранение или погиб. Из общей численности потерь казачьих частей, сформированных на территории Екатеринодарского отдела, 3112 (или 93,3%) составили убитые и раненые.

Вот лишь некоторые имена наших земляков казаков-екатеринодарцев, отдавших жизнь за Отечество.

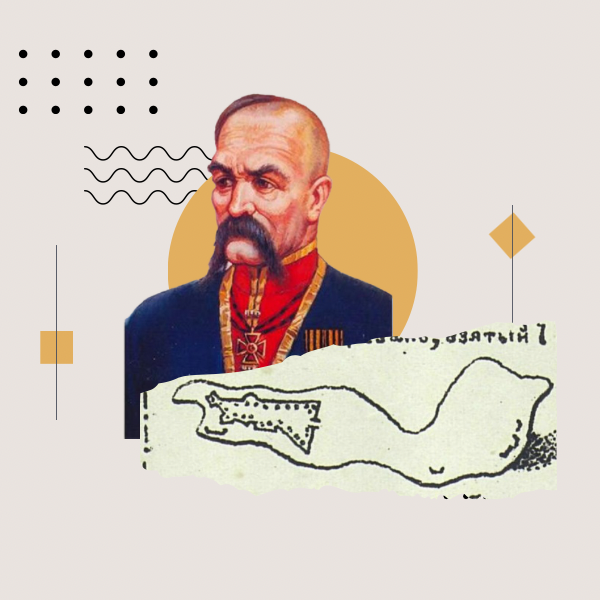

Полковник Антон Тарасович Кравченко

Уроженец Екатеринодара, командир 1-го Запорожского императрицы Екатерины Великой Кубанского казачьего полка. Родился 12 июля 1864 года в станице Екатеринодарской. После упразднения станицы был приписан к казакам станицы Новощербиновской. Из дворян. Получил образование во Владимиро-Киевской военной гимназии, в 3-м военном Александровском училище и офицерской кавалерийской школе. С 1911 года — командующий 1-м Запорожским полком, произведен в полковники. Погиб 13 декабря 1914г. при обороне Сарыкамыша. Тело его завернули в бурку и похоронили на окраине города. В апреле 1915-го, когда растаял снег, попечением сослуживцев и командира 1-й Кавказской казачьей дивизии генерал-майора Н.Н. Баратова его останки отправили на родину. Высочайшим приказом от 07.01.1916г. был награжден Георгиевским оружием посмертно.

Подъесаул Дмитрий Иванович Вербицкий

Уроженец Екатеринодара командир 2-й сотни 1-го Екатеринодарского полка. Дмитрий Иванович Вербицкий родился в Екатеринодаре 25 октября 1885 года в семье вдовы полковника Вербицкого. Его родственник Л.Я. Вербицкий был городским головой Екатеринодара в 1875-1877 годах.

«В бою 5-го июля 1915 г. у сел Любанка, командуя сотней, вернувшись с разведки, заметил отход с позиции наших пехотных частей. Не теряя времени, бросился со своими людьми в образовавшийся прорыв, куда уже направлялись германские цепи, занял брошенные окопы и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, удержался на занятом пункте, пока не подошло наше подкрепление, — сраженный пал, запечатлев свой подвиг смертью храбрых».

Посмертно был награжден орденом Св. Георгия IV степени. Тело погибшего подъесаула Д.И. Вербицкого доставили в Екатеринодар, где похоронили на Всесвятском кладбище.

Хорунжий Виктор Яковлевич Скоробогатый

Уроженец станицы Пашковской командир сотни 1-го Екатеринодарского казачьего полка. Воевал на Юго-Западном фронте. Награжден орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом. Погиб в бою у села Каличики 12 мая 1915 года. Высочайшим приказом от 26.08.1916 года награжден орденом Георгия Победоносца IV ст. посмертно.

Хорунжий Иван Маркович Пироженко

Казак станицы Мартанской Екатеринодарского отдела хорунжий 19-го Кубанского пластунского батальона Иван Маркович Пироженко. Родился в 1883 году. После прохождения действительной службы урядник Пироженко остался на сверхсрочную, получил чин подхорунжего. С началом Великой войны воевал на Кавказском фронте. В 1915 году окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и 17 марта того же года был произведен в 1-й офицерский чин. Назначен младшим офицером 3-й сотни 19-го пластунского батальона. Погиб в бою с турками при взятии Копских высот 15 июля 1915 года. Посмертно был представлен к ордену Георгия Победоносца IV ст. Однако представление «потерялось» в высоких штабах. Посмертно произведен в чин хорунжего. У Ивана Пироженко остались жена и пятеро детей.

Хорунжий Иван Таран

Казак станицы Пашковской. Родился в 1893г. в станице Пашковской, окончил Кубанское Александровское реальное училище и Оренбургское казачье юнкерское училище, откуда в июле 1914-го выпустился хорунжим. Восьмого августа того же года прибыл во 2-й Хоперский полк. Уже 12-го числа участвовал в бою, за отличия в котором был награжден Анненским оружием с надписью «За храбрость». В последующих боях хорунжий Таран был начальником

команды разведчиков.

25 октября 1914 года в разведке получил тяжелое ранение и 26 октября скончался в полевом госпитале. Ему исполнился 21 год, единственный сын в семье. С высочайшего разрешения тело покойного было доставлено отцом на родину и в присутствии тысяч станичников пашковчан погребено в ограде станичной Введенской церкви.

В екатеринодарской газете в статье «Славная смерть, но тяжелая утрата» отмечалось:

«К 12 часам дня на Алексеевской площади уже было несколько тысяч человек. Тут дети всех станичных школ, ученики гимназии, полусотня казаков в конном строю, полусотня в пешем, сотня учеников казачат с ружьями, хор музыкантов… А в это время тихо подошел поезд пашковского трамвая, из вагонов которого вышел хор войсковых музыкантов и войсковых певчих. К вагонам была прицеплена траурная открытая платформа, в середине которой стоял цинковый гроб с останками героя-офицера юноши пашковца.

Послышалась команда «на молитву» — и тысячи голов обнажились, два хора музыки заиграли «Коль славен», и гроб сняли с платформы, духовенство отслужило литию, и печальная процессия двинулась по главной улице, неся гроб на руках (более версты) в дом, а потом в церковь; в церкви, отслужив панихиду, гроб вынесли и тут же, в ограде, похоронили под звуки ружейных залпов, воздавая последние почести герою».

Упокоились на Всесвятском кладбище

Память о героях Первой мировой стали сохранять уже в годы самой войны.

В 1915 году в Москве открылось городское братское кладбище жертв Великой войны, во многих городах ставили памятники героям. В советское время об этом напрочь забыли, и на месте московского братского кладбища был разбит парк отдыха. И только в современной России вновь вспомнили о героях Первой мировой. В Москве и других городах героям этой войны устанавливают памятники. В Краснодаре тоже почитают своих предков: 28 июля 2016 года в краевой столице на Александровском бульваре открыли памятник «Славным сынам Отечества, казакам и горцам – героям Первой мировой войны».

На Всесвятском кладбище столицы Кубани чудом сохранились могилы:

- командира 1-й Туркестанской артиллерийской бригады генерал-майора Константина Антоновича Левицкого, погибшего 18 июня 1917 года на Австрийском фронте. Эпитафия на его могиле: «Мир праху твоему, дорогой муж. Погибший за Родину»;

- командира 1-й сотни 1-го пластунского батальона есаула Николая Семеновича Никольского, погибшего на Кавказском фронте 22 февраля 1915 года. Надпись на памятнике гласит: «Здесь погребен командир 1-й сот. 1-го Кубанс. пластунс. батал. есаул Николай Семенович Никольский, умерший геройскою смертью при отражении штурма турок в Чарохском ущелье 22-го февраля 1915 г. Спи, добрый и дорогой муж!»;

- выпускника Екатеринодарской школы прапорщиков казачьих войск прапорщика Андрея Михайловича Румянцева, 18 июня 1917 года получившего тяжелое ранение на Австрийском фронте и умершего от ран в Екатеринодаре 3 августа 1917 года в возрасте 18 лет.

Справа от главной аллеи находилась братская могила пластунов, погибших на Западном фронте в 1916 году. В могиле погребено 25 казаков. Надгробный памятник разрушили в 1960-м. Гранит был использован негодяями для общественных нужд.

В этот памятный день краснодарцы имеют возможность посетить эти знаковые места, чтобы почтить память своих предков — российских воинов, погибших в годы Великой войны.