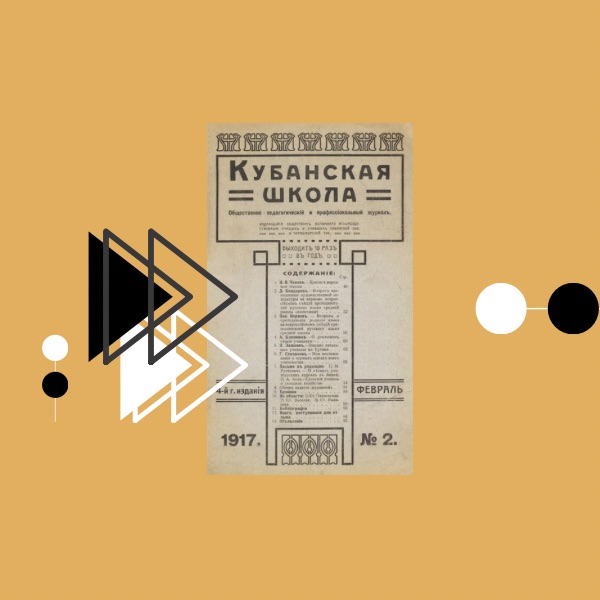

Речь премьера

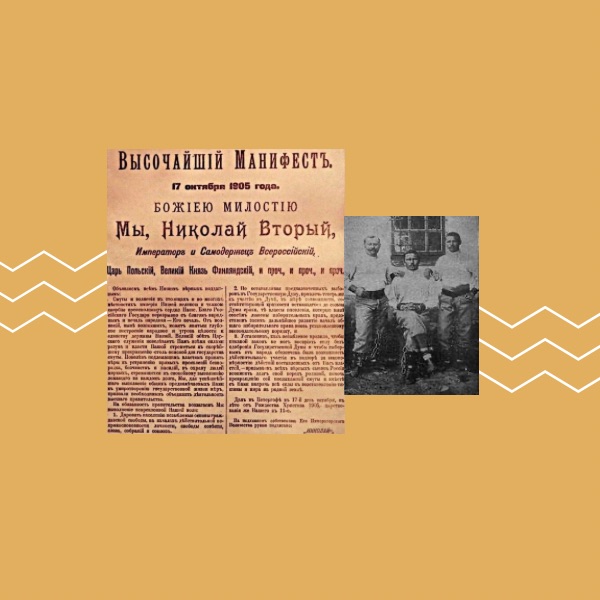

Обвинения в провокаторстве нередко мелькали в российских революционных кругах. После громкого дела Азефа премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин был вынужден выступить с речью в Государственной Думе в феврале 1909 года:

«Агент полиции, который проник в революционную организацию и дает сведения полиции, или революционер, осведомляющий правительство или полицию, еще не может считаться провокатором. Но если первый из них наряду с этим не только для видимости, для сохранения своего положения в партии выказывает сочувствие видам и задачам революции, но вместе с тем одновременно побуждает кого-нибудь, подстрекает кого-нибудь совершить преступление, то, несомненно, он будет провокатором, а второй из них, если он будет уловлен в том, что он играет двойную роль, что он в части сообщал о преступлениях революционеров правительству, а в части сам участвовал в тех преступлениях, несомненно, уже станет тягчайшим уголовным преступником».

Вряд ли столыпинская речь удовлетворила подозрительно настроенных «акул пера» как в столицах, так и на местах:

«Екатеринодарские журналисты в кавычках и без оных опять несколько раз переругнулись между собой и написали ряд фельетонов по этому поводу.

Но, по-видимому, пустая полемика уже начинает приедаться не только читателям, но и самим «писателям», и они решили во что бы то ни стало перевести ее на почву уголовно-наказуемую. Из-под пера полемистов посыпались грязные обвинения и ругательства, вроде слов: «провокатор», «осел» и проч.».

Человек-загадка

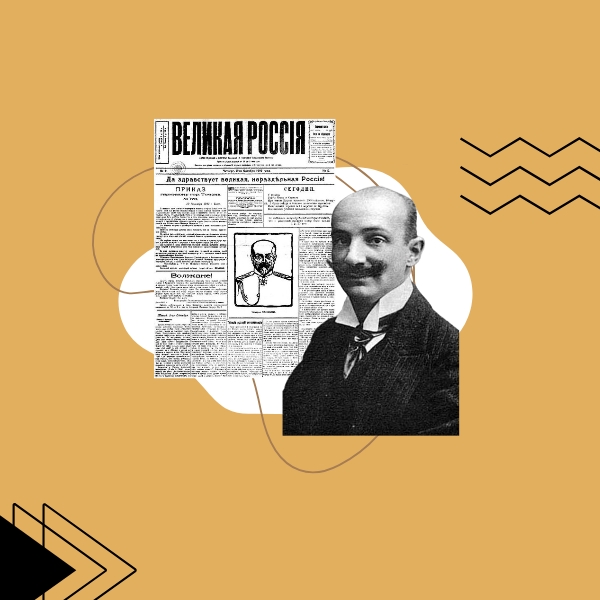

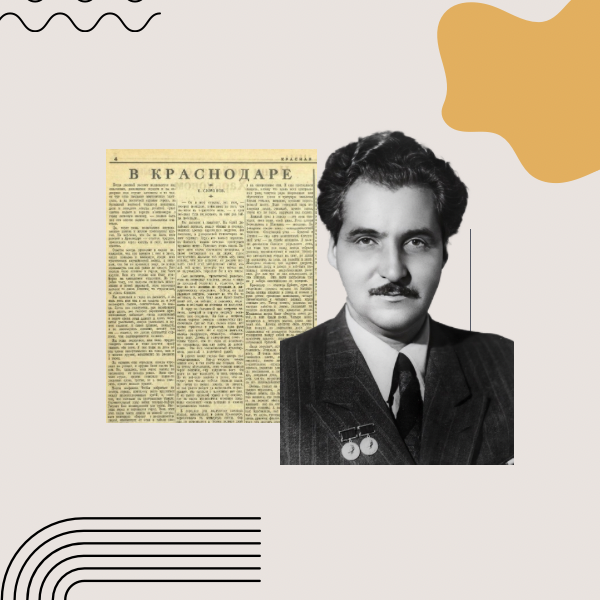

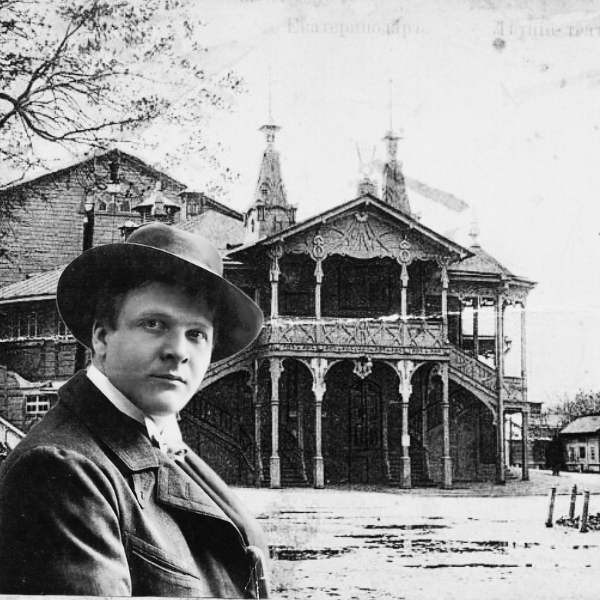

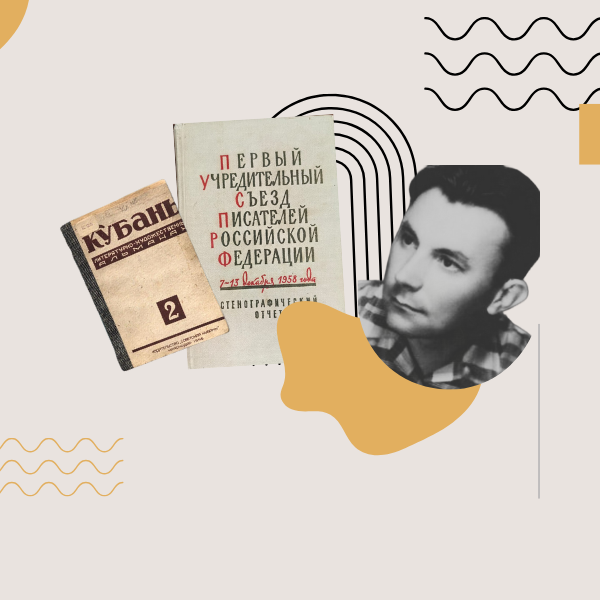

В этой связи всплывает колоритная фигура журналиста и редактора Георгия Дмитриевича Старлычанова, оставившего свой след в кубанской общественной и политической жизни.

С одной стороны, Старлычанов — профессиональный журналист, публиковавшийся в провинциальных и столичных периодических изданиях и официально редактировавший некоторые из них. С другой — видный революционер, член РСДРП, подвергавшийся репрессиям со стороны властей. И, наконец, Старлычанов — коварный провокатор, секретный сотрудник Кубанского областного жандармского управления под кличкой Андреев.

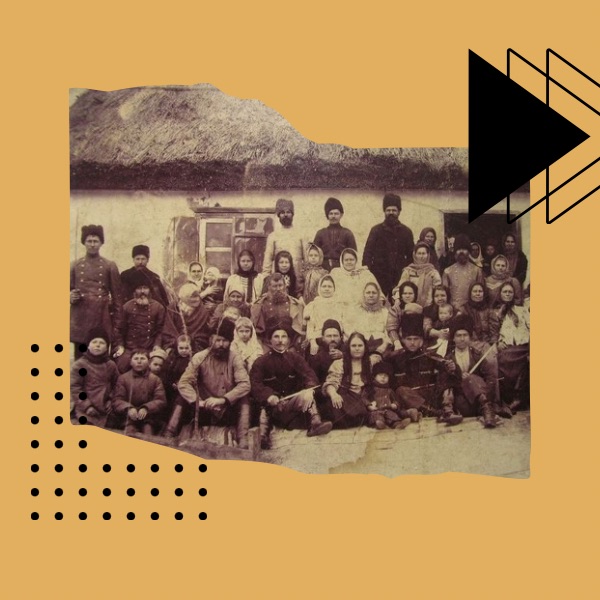

Несколько фактов из его биографии: родился в 1880 году в Ставрополе, окончил Александровский учительский институт в Тифлисе и в 1901-м стал помощником учителя Екатериноградского станичного начального училища в Терской области.

Но Старлычанова влекла не учительская карьера, а революционно-журналистская. В 1905-1906 годах он печатался в ставропольской газете «Северный Кавказ», а первый опыт редакторской работы получил в газете «Северокавказский край», выходившей в Ставрополе с июля по ноябрь 1906 года. Выпуск газеты был приостановлен 3 ноября на основании Положения о чрезвычайной охране, введенного в Ставропольской губернии.

«Сидючий редактор»

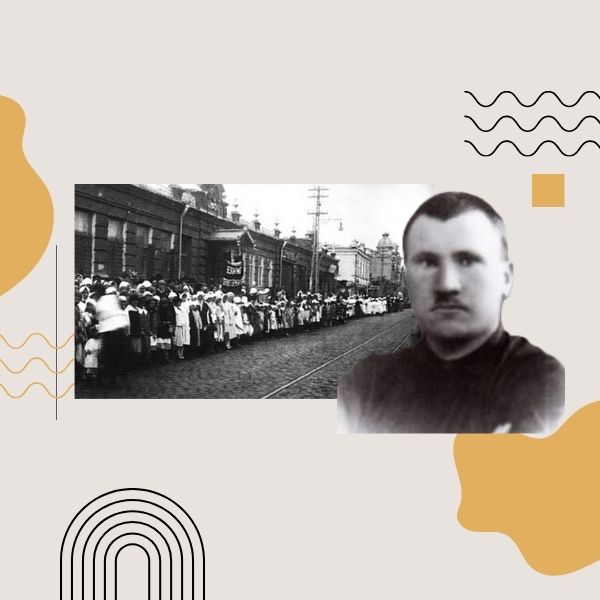

Во избежание осложнений Старлычанов перебрался в Екатеринодар, где с конца 1906 года стал ответственным секретарем Екатеринодарской организации РСДРП. Совпадение или нет, однако организация была провалена уже в феврале 1907 года.

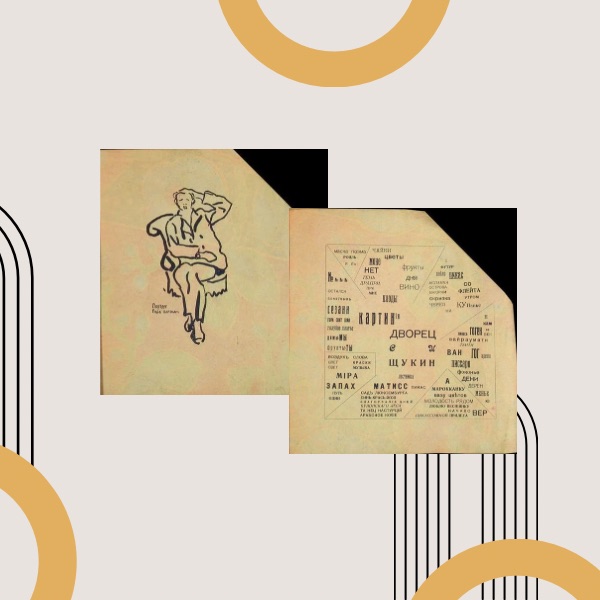

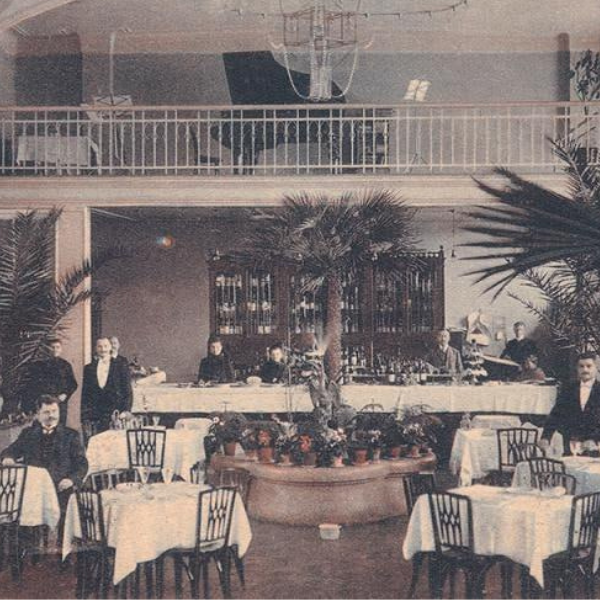

Но Старлычанов остался в городе. И вскоре оказался в центре скандала. Точнее, за его кулисами. Все началось 10 июня 1907 года, когда в Екатеринодаре вышел первый номер еженедельника «Северо-Кавказский приказчик». Официальным редактором был заявлен некий Николай Кривенко, не вызывавший подозрения у начальника местного жандармского управления.

На самом деле речь шла о подставном или, как тогда говорили, «сидючем редакторе»:

«Сидючий редактор» давал газете лишь свое имя, подписывая ее. Держали его на случай отсидки, фактическим же редактором обычно был секретарь редакции. Как писал один из изобретателей новомодной комбинации: «Положение было такое: «провралась газета» — значит или плати крупный штраф, или «пожалуйте, господин редактор, в кутузку».

В «сидючие редакторы» шли обычно ни к чему иному не способные люди: инвалиды, бездельники и безнадежные алкоголики».

Фактическим редактором «Северо-Кавказского приказчика» являлся Старлычанов, заполнивший антиправительственными материалами большую часть еженедельника под псевдонимами «Г. Старл-Чанов» и «Г. С.».

Итог оказался вполне предсказуем: еженедельник тут же закрыли за социал-демократическое направление, тираж изъяли, а Кривенко, которого использовали втемную, отправили в областную тюрьму на три месяца.

Из заключения новоявленный «сидючий редактор» писал прошения, пытаясь разжалобить начальника области:

«Я никогда ни в каком движении не был замечен, ибо сам я недалекого знания. А потому и не мог редактировать газету, содержащую противоправные статьи, что доказывает моя малограмотность. Но будучи без должности и не имея дневного пропитания, был приглашен Группою приказчиков взять на свое имя разрешение на издание газеты «Северокавказский приказчик», и, когда мною было получено разрешение, то я сейчас же его передал в распоряжение этих приказчиков, предупредил, что я дал подписку противозаконного не писать. Эти приказчики и повели эту газету. А я никакого участия не принимал. Ввиду вышеизложенного покорнейше прошу обратить внимание на мою неопытность и мою семью, которая осталась без меня голодать».

Срок Кривенко скостили до одного месяца, а Старлычанову в очередной раз удалось выйти сухим из воды.

Еще один провал

Старлычанов и не думал успокаиваться — в документах жандармского управления сохранилась следующая запись:

«При ликвидации в феврале месяце 1908 г. в городе Екатеринодаре сходки в помещении профессионального общества портных и подмастерьев была найдена явка за подписью секретаря Кубанского комитета с.д. организации «Георгий» и за печатью сего комитета. По указаниям же агентуры секретарем названного комитета был Старлычанов, в каковом являлся видным деятелем. После означенной ликвидации был привлечен при Управлении к дознанию в качестве обвиняемого по 102 ст. Уголовного Уложения».

Согласно этой статье, «виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления [посягательство на изменение в России образа правления]» мог наказываться каторгой сроком до восьми лет. Но Старлычанов по суду был оправдан и как ни в чем ни бывало продолжал работать в екатеринодарской прессе — сотрудничал с газетой «Новая заря», а когда она закрылась, стал фактическим редактором ее преемницы — газеты «Утро Кавказа».

Отношения с собратьями по цеху были далеко не безоблачными. В 1910 году «Майкопская газета» не скрывала своего возмущения:

«Теперь переходя к екатеринодарскому корреспонденту Старлычанову (заведующему редакцией газеты «Утро Кавказа»), мы принуждены выразить перед читателями свое изумления поведению «нашего» корреспондента.

25 июля Старлычанову был послан аванс за два номера. Ему же были посланы 1 уведомительная телеграмма и 2 телеграммы по выходе 5-го номера.

Но, несмотря на то, что телеграфные ответы своих корреспондентов мы принимаем на наш счет, Старлычанов нам ни слова не ответил и предложение вернуть обратно деньги обошел молчанием.

Чтобы положить предел такому ненормальному положению вещей, редакция «Майкопской газеты» меняет корреспондента в Екатеринодаре».

Невысокого мнения о Старлычанове был журналист Петр Кузько, работавший в те годы в Екатеринодаре:

«Старлычанов производил на меня впечатление человека грубого и циничного. Помню также, что одной из причин подозрительного отношения к Старлычанову была, как говорили, «широкая жизнь», не по средствам газетному работнику».

Дорога на Мариуполь

Журналистская карьера в Екатеринодаре не сложилась: «Утро Кавказа» закрылось, и в 1913 году Старлычанов объявился в Харьковской губернии, чтобы стать редактором-издателем газеты «Сумское эхо». Там надолго не задержался и отправился покорять столицу. Печатался в «Русской молве», «Деревенской газете», в еженедельнике «Журнал-копейка».

Но вскоре началась Первая мировая война, и Старлычанова отправили во вторую Ораниенбаумскую школу для подготовки прапорщиков пехоты, а в январе 1916 года зачислили в 52-й Виленский пехотный полк.

В марте 1917 года он уже председатель Ржевского исполкома и редактор газеты «Ржевская заря». Но тут удача отвернулась от Старлычанова — местные эсеры разоблачили его как провокатора, и 20 мая он оказался под арестом:

«23 мая в 12 часов дня находившийся на гауптвахте 52-го полка прапорщик Старлычанов, лёжа на кровати, полоснул себя по горлу бритвой. Первую помощь ему оказали врач 52-го полка и профессор Кузнецкий, хирург Холмского госпиталя. Рана величиной в 1½ вершка, слегка задето дыхательное горло, но опасности для жизни не представляет».

Каким-то образом удалось выпутаться и бежать в Петроград. Обвинения со стороны эсеров подзабылись, а Старлычанов стремительно ворвался в гущу политических событий: 25 октября 1917 года он вошел в состав Петроградского военно-революционного комитета от партии большевиков вместе с такими фигурами, как Ф.Э. Дзержинский, В.И. Ленин и И.В. Сталин.

А 15 ноября 1917 года от имени Военно-революционного комитета был выдан мандат: «Удостоверение прапорщику Г.Д. Старлычанов о назначении его комиссаром в г. Мариуполь».

Под документом — роспись: «Мандат получил 15.XI.1917г. Прапорщик Г. Старлычанов».

Мариупольские страницы биографии Старлычанова пока еще хранят свою тайну, однако в 1923 году на основании публикации в берлинской эмигрантской газете «Руль» появилось «Дело о гражданине Старлычанове Георгии Дмитриевиче, который был в 1906г. ответственным секретарем Екатеринодарской организации Р.С.Д.Р.П. В феврале 1907г., с приездом в Екатеринодар генерала Бабыча, организация провалена, и все члены были арестованы. Сам же Старлычанов в 1923г. обвинялся в службе агентом в Екатеринодарском охранном отделении при царском строе».

И снова арест, из-под которого по более чем странному стечению обстоятельств Старлычанову все-таки удалось бежать. И следы его затерялись. То ли в бескрайних просторах России, то ли за границей.