Убийства и предательства

4 ноября в России традиционно будет отмечаться День народного единства. Этот праздник был установлен в память об освобождении столицы от польских интервентов в 1612 году. Освобождение Москвы от иноземных захватчиков объединило русский народ и прекратило братоубийственное кровопролитие.

Позднее великий русский писатель Лев Толстой скажет историческую фразу: «Граница породила казачество, а казаки создали Россию». Можно добавить, что, кроме того, казаки посадили на русский трон Михаила Романова. Они не покидали Кремль до тех пор, пока Дума и члены Земского собора не присягнули новому царю. После этого династия Романовых правила Россией 300 лет, а казаки при этом верно служили вере, царю и Отечеству.

Прежде чем остановиться на участии казаков в российской смуте начала ХVII века, чтобы читатель смог окунуться в атмосферу тех событий, необходимо кратко восстановить их хронологию.

18 марта 1584 г. умер царь всея Руси Иван IV Грозный, на царский трон взошел его третий сын Федор I, правивший до своей смерти в 1598 г. Он был последним представителем династии Рюриковичей, правивших на Руси со времен московского князя Ивана Калиты.

Царь Федор не имел наследников, а его жена Ирина (Годунова) отказалась от престола, добровольно приняв монашество. Земский собор принял решение избрать царем шурина почившего царя Бориса Годунова, который фактически уже управлял страной. Именно во времена его правления на Руси началась зарождаться Великая смута. А после его внезапной смерти в апреле 1605 г. страна погрузилась в настоящий хаос Смутного времени.

Вошедший на престол после смерти отца его пятнадцатилетний сын Федор II Годунов царствовал лишь чуть более месяца и вместе со своей матерью Марией (дочерью сподвижника Ивана Грозного Малюты Скуратова) 1 июня того же года был умерщвлен сторонниками поддержанного поляками самозванца Лжедмитрия I, выдававшего себя за младшего сына Ивана Грозного (на самом деле это был беглый монах-расстрига Григорий Отрепьев).

Лжедмитрий процарствовал менее года. 8 мая 1606 г. он обвенчался с католичкой — дочерью сандомирского воеводы Мариной Мнишек, а 17 мая был убит боярами-заговорщиками и восставшими против поляков москвичами.

Зарождение ополчения

По предложению московской боярской Думы без избрания на Земском Соборе в июне того же года на царствие был венчан князь Василий Шуйский (представитель боковой суздальской ветви Рюриковичей). Смута при нем стала еще более разрастаться. Появились новые претенденты на престол — Лжепетр, выдававший себя за несуществующего сына последнего Рюриковича Федора Ивановича (царь Федор I не имел сыновей, у него была одна дочь, умершая в младенчестве), и Лжедмитрий II, получивший в народе прозвище «тушинский вор» (в декабре 1610 г. был убит в своем лагере князем Урусовым).

В 1609 г. польский король Сигизмунд III перешел к открытой интервенции. По его приказу был осажден город Смоленск, а затем войска гетмана Жолкевского, поддержанные некоторыми московскими боярами, подошли к Москве. Василий Шуйский был низложен и отправлен в монастырь. Бояре предложили провозгласить царем польского королевича Владислава. Однако Владислав отказался принимать православие и таким образом не мог быть официально венчан на царство. Страной стали временно управлять отдельные члены боярской Думы во главе с князем Мстиславским.

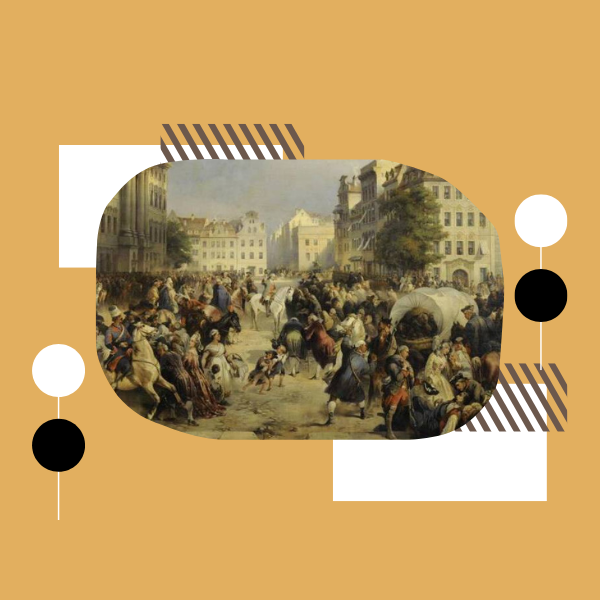

В сентябре 1610 г. заговорщики открыли ворота Москвы, в город вошли польские войска, а так называемое правительство Мстиславского, прозванное «семибоярщина», оказалось заложником и исполнителем воли поляков, начавших грабить и притеснять русских людей как в Москве, так и на всей территории государства.

Общее недовольство привело к образованию первого народного ополчения против иноземцев под начальством рязанского думного дворянина Прокопия Ляпунова, войска которого двинулись на Москву. Однако после его смерти ополчение разделилось на отдельные отряды.

Капитуляция поляков

Уже через год, в сентябре 1611 г., в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин приступил к созданию второго народного ополчения, военным руководителем которого стал князь Михаил Пожарский.

Патриарх Гермоген, лишенный сана и заточенный боярами и поляками в тюрьму, обратился к русскому народу и благословил его на освободительную войну против захватчиков поляков. Ополчение двинулось на Москву.

Решающие события развернулись в 1612 году. 21 — 25 августа под Москвой казаки разбили войска гетмана Ходкевича, шедшие на помощь засевшим в Москве полякам. 22 октября были взяты стены предместья Кремля — Китай-города. В рукописи патриарха Филарета указано: «22 взяша Китай град и много Литвы побиша, а иные побегоша в Кремль и тамо затворишеся и сидя во граде три дня, чтобы града не сдавати». 26-го, по другим сведениям 25 октября, около девяти тысяч поляков, засевших в Кремле, капитулировали.

7 (17) февраля 1613 г. на Земском соборе царем избрали Михаила Романова — сына будущего патриарха Филарета, который по материнской линии был двоюродным братом царя Федора I. Это положило конец Смутному времени и дало начало правлению династии Романовых.

Таким вкратце был общий ход событий Смутного времени. Ну а теперь об участии в этих событиях российского казачества.

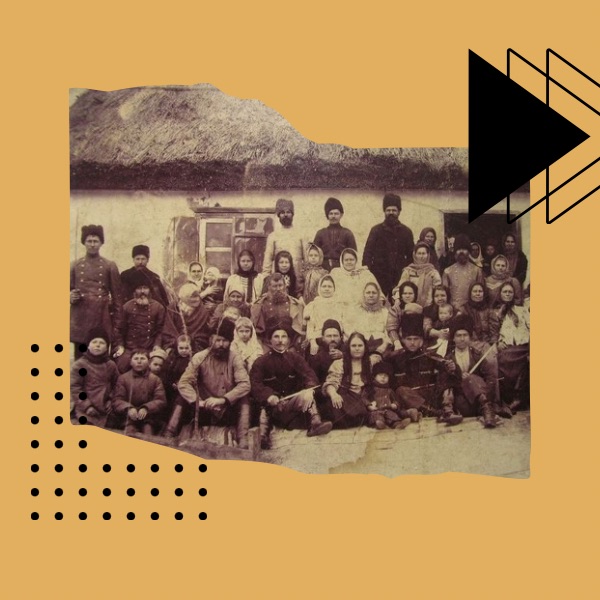

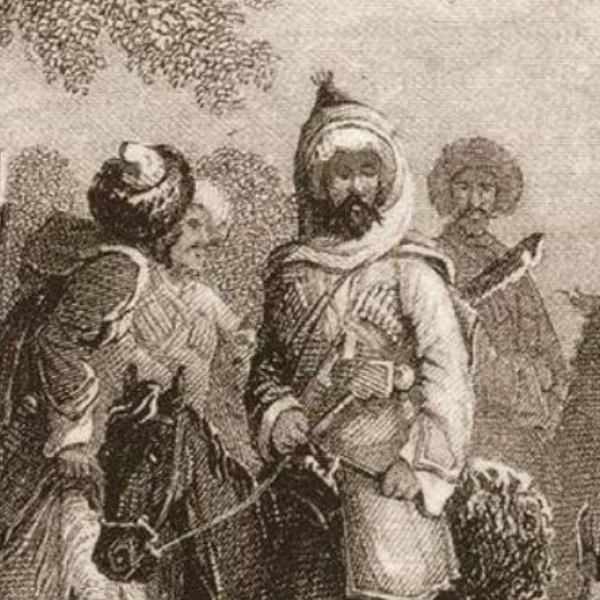

Илейка Коровин, он же Лжепетр

К началу ХVII века кубанского казачества еще не существовало. Оно сложилось лишь в следующем ХVIII веке из двух мощных ветвей — донского и запорожского казачества. К началу Смутного времени в России и на ее границах существовали донские, запорожские, волжские, яицкие, сибирские, а также городовые казаки, несшие службу при пограничных крепостях, отдельные казачьи отряды на службе различных владетелей и люди, просто называющие себя вольными казаками.

На Кавказе в это время уже существовало терское и гребенское казачество. Терцы также приняли участие в смуте. Летописец пишет: «И Астрахань, и Терки были в воровстве ж, и крест целовали вору разстриге». И даже более того, из среды терцев был выдвинут еще один самозванец, претендующий на царский трон.

Получив известия о начавшейся в России смуте, около трехсот терских казаков, долгое время остававшихся без жалованья и голодающих, во главе с атаманом Федором Бодыриным, собравшись на круг, приняли решение также выступить против царской власти. Они распространили слух, что у покойного царя Федора Ивановича, не оставившего наследников, якобы имелся сын Петр, который и объявился на Тереке. Им стал прибывший из Мурома и недавно ставший казаком 25-летний Илейка Коровин по прозвищу Муромец. Войсковой атаман Гаврила Пан признал «царевича» Петра. Воевода крепости Терки Головин потребовал от казаков выдать Лжепетра, однако казаки наотрез отказались.

Весной 1606 года около 4 тыс. казаков с Илейкой Муромцем отправились на стругах в Астрахань. Астраханский воевода закрылся в крепости и не пустил их в город, тогда казаки пошли вверх по Волге, подвергая разграблению прибрежные города. В Свияжске они узнали о смерти Лжедмитрия I и венчании на царство Шуйского. Терские и примкнувшие к ним волжские казаки приняли решение идти на Дон. Здесь они встретились с посланцами Ивана Болотникова, которые пригласили их идти вместе походом на Москву. Весной 1607 г. эти казаки соединились с войском Болотникова в Туле.

В битве при реке Восьме близ Каширы повстанцы были разбиты войсками Шуйского и отступили. В этом бою терцы и примкнувшие к ним казаки других войск в числе 1700 оказались в полном окружении и предпочли смерть сдаче царским войскам. Летописец пишет: «И те воры казаки в буераках сидели и бились два дня, положив между собою, чтобы им помереть, а не отдаться живыми».

На третий день, когда у казаков закончился порох, царские войска задавили их численностью, «много казаков было побито, а захваченные в плен преданы казни», пишет известный кавказовед генерал Потто.

Сам Илейка Муромский, захваченный в плен в Туле вместе с Болотниковым, был повешен у Данилова монастыря близ Москвы. Около 2 тыс. терских казаков, взятых в плен, помиловали. Однако вскоре почти все они уже были в лагере у Лжедмитрия II, а затем участвовали в изгнании поляков из Москвы, о чем мы скажем ниже.

Терские казаки понесли в этих сражениях огромные потери. После Смуты в списках казаков крепости Терки вместо ушедших в поход 4 тысяч значилось лишь 220 казаков.

Однако вернемся к событиям изгнания поляков из Москвы в 1612 г.

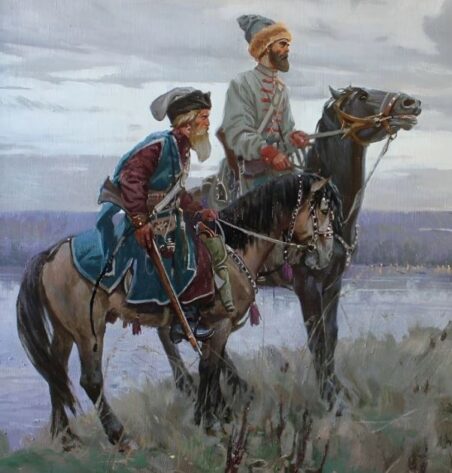

«С Дону выдачи нет»

К началу ХVII века окончательно сложился тип казака — универсального воина, способного сражаться на суше и штурмовать укрепленные крепости, а также участвовать в морских набегах. Казаки много послужили на пользу русскому государству, однако при определенных обстоятельствах они же нередко выступали против царской власти. Особенно это проявилось во времена Смуты.

Вступивший в 1598 г. на престол царь Борис Годунов стремился к упрочению центральной власти и жесткой рукой стал наводить порядок как внутри страны, так и на окраинных рубежах. Именно Годунов отменил свободный переход крестьян от одних собственников земли к другим в Юрьев день, откуда пошла известная фраза «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Также он издал указ о возвращении крестьян, бежавших в течение последних пяти лет, прежним владельцам.

Здесь Годунов столкнулся с интересами казачьей вольницы. Как известно, на Дону испокон веков существовал лозунг «С Дона выдачи нет». Годунов предпринял несколько попыток взять казачество под свою руку. История донесла до нас некоторые его повеления: «Ни с Дона, ни на Дон никого, ни с чем не пускати, а появятся казаки в каком-либо городе, ловить их и сажать по тюрьмам». Казаки претерпели немало горя во времена его правления, и поэтому, мягко говоря, недолюбливали царскую власть. Требовалась только искра, чтобы вспыхнул открытый огонь сопротивления.

Поэтому, когда на Дон пришли известия о новом претенденте на царский престол, казаки долго не сомневались.

Признали наследником престола Гришку Отрепьева

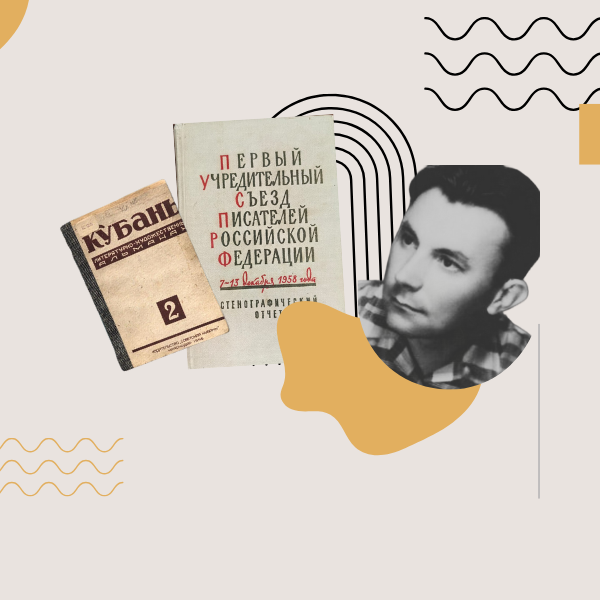

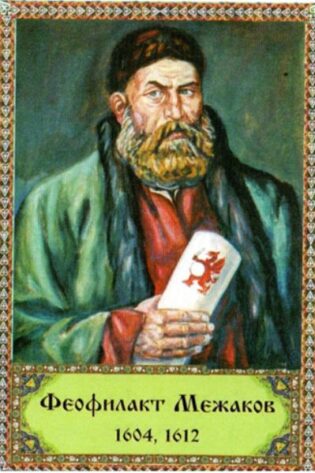

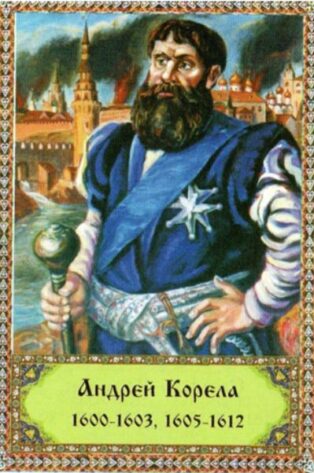

В 1600-1603 гг. атаманом на Дону был Андрей Корела, в 1604 и в 1612 годах — Феофилакт Межаков, а в 1603 и 1605-1611 гг. — Иван Чешенский.

Андрей Корела не был природным казаком, он родился в построенной еще новгородцами на северо-западной границе Руси крепости Корела, откуда и получил свое прозвище. Задолго до Смуты, еще во времена Ивана Грозного, он бежал на Дон и стал казаком, там прославился своей храбростью. В 1600 году казаки избрали его своим атаманом. Известный историк, один из ведущих специалистов периода Смутного времени Р.Г. Скрынников, называл его «выдающимся предводителем повстанцев».

О месте рождения и социальной принадлежности атамана Межакова сведений не сохранилось. Известно, что в начале Смуты он поддержал самозванцев, однако в 1612 г. перешел со своими казаками на сторону ополченцев Минина и Пожарского, чем во многом повлиял на дальнейший ход событий.

Именно Корелу и Межакова донские казаки направили в Польшу во главе легкой станицы, дабы узнать о новом претенденте на царский трон. Историк В. Сухоруков пишет:

«Прибыв в Краков, где воевода сандомирский представлял самозванца сейму Корела, прежде всего старался разведать, не ложно ли кто-нибудь называет себя царевичем. Но, видя от всех польских вельмож и от самого короля Сигизмунда отличный прием и царские почести, оказываемые Отрепьеву, и сам признал его истинным сыном русского царя (…) именем всех своих собратьев бил ему челом, как законному государю, представил дары и обнадеживал в верности и преданности всех казаков».

Поэтому, когда Лжедмитрий с полутора тысячами поляков и разных людей перешел Днепр, к нему на помощь прибыло, по одним данным, около шестисот, по другим — до двух тысяч только донских казаков во главе с Корелой и Межаковым, которые составили наиболее надежную часть его войска. С самого начала продвижения войска Лжедмитрия I в его составе находились донские, днепровские и яицкие казаки.

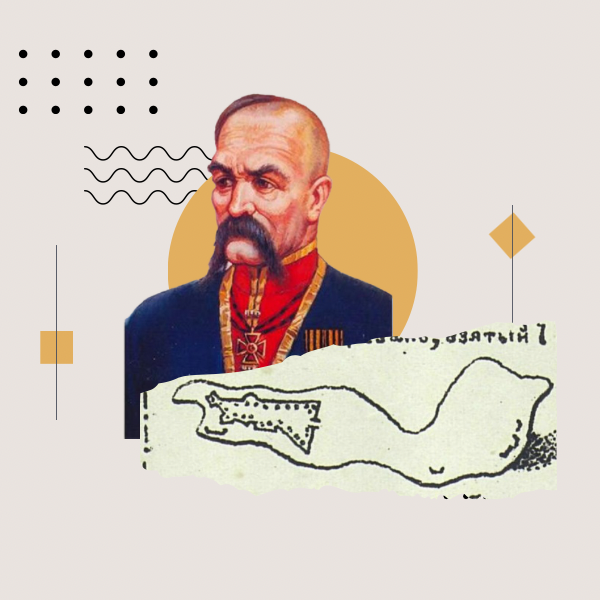

Колдун атаман Корела

В январе 1605 г. воеводы Мстиславский и Басманов разбили войска Лжедмитрия при Добрыничах (в этом сражении на стороне самозванца участвовало до 4 тыс. запорожских казаков), последний бежал к Рыльску. А казаки Корелы в это время удерживали небольшую порубежную крепость Кромы. В ней они выдержали осаду 75-тысячного московского войска, вооруженного 70 пушками. Это было непостижимо.

Современник шведский дипломат и историк Петрей де Эрлезунд в своих записках называл Корелу волшебником. Голландский купец Исаак Масса писал: «У него были глаза василиска, так что никто не мог выдержать его взгляд, впрочем, это и не удивительно, ибо сей человек слыл чернокнижником». Среди казаков Корела слыл «характерником», то есть языческим знахарем, свободно владеющим древними ведическими практиками колдовства и заговоров. Казаки считали, что характерники могли ловить пули руками, ходить по воде и становиться невидимыми.

Оборона Кром казаками Корелы сыграла выдающуюся роль в походе Лжедмитрия на Москву. Пока крепость сковывала силы московского войска, он сумел переформировать свое войско и выступить в новый поход. А после смерти Бориса Годунова московское войско и вовсе отступило от Кром, причем воевода Басманов с частью войск перешел на сторону Лжедмитрия. Войска самозванца победным маршем двинулись к Москве.

В Туле к самозванцу присоединились донские казаки под командованием нового атамана Ивана (Смаги) Чершенского. Причем выражая свою особую благосклонность казакам, Лжедмитрий принял казачью делегацию первой, заставив ждать именитых московских бояр Шуйских, Ф.И. Мстиславского, И.М. Воротынского и других прибывших к нему на поклон.

Приход казаков под стены Москвы послужил стимулом к восстанию против малолетнего Федора Годунова и верных ему бояр. Казаки начали атаку на городские ворота, и вскоре вместе с изменившими государю полками воевод Пушкина и Плещеева прорвались к Красной площади. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. 30 июня 1605 г. в Успенском соборе было совершено его венчание на царство. Новый царь щедро наградил казаков и распустил их по домам.

Таким образом, в отличие от расхожих утверждений, что Лжедмитрий I воцарился в Москве исключительно благодаря польской поддержке, можно с уверенностью сказать, что это произошло исключительно благодаря внутренней смуте, а также поддержке донских и запорожских казаков, недовольных правлением Бориса Годунова.

Ближайший военачальник Лжедмитрия II

В войсках Лжедмитрия II ведущую роль также играли казаки под командованием Ивана Заруцкого. Сам он, как и Корела, не был природным казаком. Он родился в Тернополе, в детстве попал в плен к татарам, затем сумел бежать на Дон и стал казаком. Отличившись в боях, стал одним из донских атаманов. Во времена Смуты Заруцкий воевал в войсках Лжедмитрия I, с которым вошел в Москву. Затем участвовал в восстании Ивана Болотникова против Шуйского, счастливо избежав смерти. В Стародубе поступил на службу к Лжедмитрию II и стал одним из его ближних военачальников.

Отправленный за помощью на Дон, весной 1608 г. Заруцкий привел с собой около пяти тысяч казаков. В войсках самозванца он был провозглашен боярином и вместе с литовским шляхтичем Александром Юзефом Лисовским командовал всеми казачьими отрядами. Современник писал: «воевода же над казаческими полки был московской служилой ротмистр пан Иван Заруцкой. Сей бысть не нехрабр, но сердцем лют и нравом лукав».

В сентябре 1607 г. с самозванцем в поход на Москву выступило трехтысячное войско, треть которого составляли казаки Заруцкого. По дороге к ним примкнуло еще 500 донских казаков, а под осажденный Брянск прибыли еще три тысячи донцов и четыре тысячи бывших соратников Болотникова, по преимуществу казаков. К началу апреля 1608 года армия выросла до 18 тысяч — в Орле к самозванцу пришло еще пять тысяч донцов и три тысячи запорожцев. В июне 1608 г. в Тушине войско Лжедмитрия насчитывало свыше 30 тысяч воинов, более трети из которых составляли казаки.

После убийства Лжедмитрия II казачий атаман и «боярин» Заруцкий с казаками примкнул к первому народному ополчению Ляпунова и участвовал в его походе на Москву.

И еще один самозванец

Прокопию Ляпунову удалось собрать в единое войско людей разных городов, различных национальностей и слоев общества, которые были и «тушинцами», и ранее сражались в отрядах Болотникова, а также присягали королевичу Владиславу. С этой задачей он справился успешно и стал громить поляков.

Начальник польского гарнизона Москвы Александр Гонсевский как никто другой желал смерти Ляпунова. В целях внести раскол в ряды осаждавшего Москву народного ополчения и его основной силы — казаков Заруцкого и Просовецкого, по его приказу один из московских дьяков изготовил фальшивую грамоту якобы за подписью Ляпунова, в которой было написано «…где поймают казака, бить и топить, а когда, даст Бог, государство Московское успокоится, то мы весь этот злой народ истребим». Эта фальшивая грамота была направлена казакам ополчения Ляпунова. Казаки, науськиваемые противниками Ляпунова в среде самого ополчения, потребовали его на свой круг для объяснений, где после недолгих разбирательств набросились на него и убили. После смерти Ляпунова единство ополченцев было нарушено, и дворянские отряды отступили от Москвы.

В лагере остались лишь казаки Заруцкого и Трубецкого, они продолжили осаду Москвы. В сентябре 1611 г. они заняли Китай-город. В руках поляков оставался только Кремль. На помощь польскому гарнизону к Москве подошли войска гетмана Ходкевича, которые атаковали лагерь казаков. И только благодаря казачьему героизму поляки не смогли прорваться в Кремль и отошли к Волоколамску.

В это время в Пскове объявился новый самозванец. Казаки Трубецкого покинули «казачью голытьбу» Заруцкого, признав нового самозванца, и встали отдельным лагерем, продолжая осаду Кремля. Поляки, воспользовавшись раздором, снова заняли Китай-город. В июне 1612 года Заруцкий с «воровскими казаками» бежал в Коломну, а затем на Волгу. В Москве остались только донские и волжские казаки под началом князя Трубецкого.

Иноземного порабощения казаки не хотели

Ополчение князя Пожарского в это важное для исхода войны время находилось в Ярославле и только после настоятельного увещевания старца Аврамия из Троицко-Сергиевской лавры двинулось на Москву. Прибыв к столице, ополчение встало у городских стен отдельным лагерем.

В конце лета 1612 г., получив из Польши подкрепление и новый обоз, к Москве вновь двинулся гетман литовский Ходкевич, в отряде которого, кроме поляков, литвинов и венгров, было до 4 тысяч днепровских казаков во главе с гетманом Ширяем.

Ополчение Пожарского занимало позиции около Новодевичьего монастыря, казаки Трубецкого занимали Замоскворечье. Главный удар Ходкевич направил против ополченцев. Бой продолжался весь день, все атаки были отбиты, но ополчение понесло большие потери. К концу сражения на помощь ополченцам без приказа князя Трубецкого, у которого был личный конфликт с князем Пожарским, пришли казаки атаманов Коломны, Романова, Межакова и Козлова, чем предотвратили прорыв поляков в осажденный Кремль.

А еще через день казаки отбили генеральный штурм, предпринятый гетманом Ходкевичем. Бой был «зело великий и преужасный…». В этом сражении им пришлось столкнуться с запорожскими казаками, воевавшими на стороне поляков. К полудню казаки предприняли удачный маневр и захватили большую часть польского обоза. Войска Ходкевича были вынуждены отступить. В Кремль удалось пробиться только польским гусарам, но без обозов с продовольствием они лишь увеличили количество голодающих. Судьба гарнизона Кремля была решена, и в этом была заслуга казаков.

В Москве установилась временная власть «походной Думы» — казаков и боярства.

На Земском соборе 1613 г. по настоянию казаков царем был избран Михаил Романов. По легенде казачий атаман Межаков подал грамоту об избрании его царем, а поверх нее положил свою обнаженную саблю. «Царь Михаил посажен на престол казачьими саблями», — писал шведскому королю его военачальник Делагарди.

Подводя итог, можно сказать, что казаки, претерпевшие много обид от царя Бориса Годунова, первоначально поддержали самозванцев и играли видную роль в их войсках. Однако, когда над Отечеством нависла угроза иноземного порабощения и преследования веры православной, большинство казаков встало на защиту своей Родины. Начался постепенный переход российского казачества на государственную службу. Казаков стали разделять на воровских и служилых.

Царь Михаил Федорович Романов повелел:

«Тех воровских казаков, которые бродят шайками, отнюдь казаками не называть, дабы прямым атаманам и казакам, которые нам служат, не было бы бесчестия».