Отец, полковник царской армии, умер в эмиграции

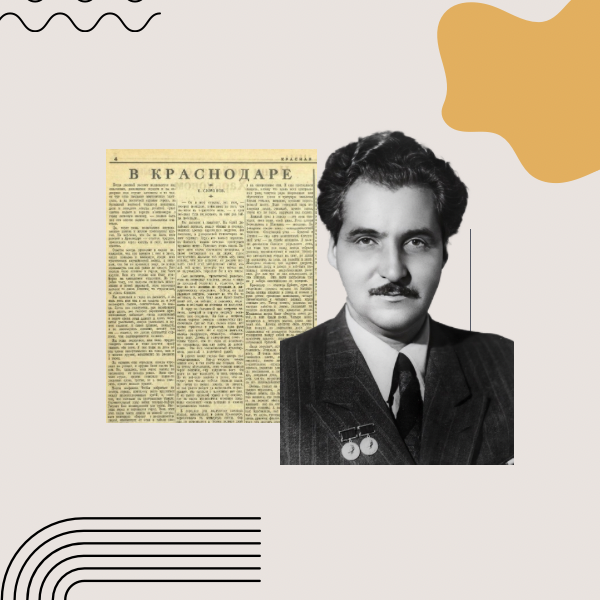

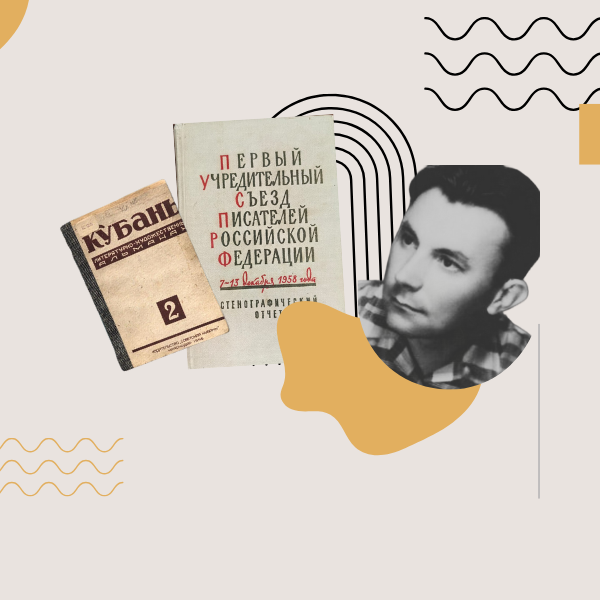

Было это ранним утром 12 февраля 1943 года. Здесь, среди еще дымящихся развалин некогда цветущей столицы Кубани, он написал свой очерк под названием «Краснодар».

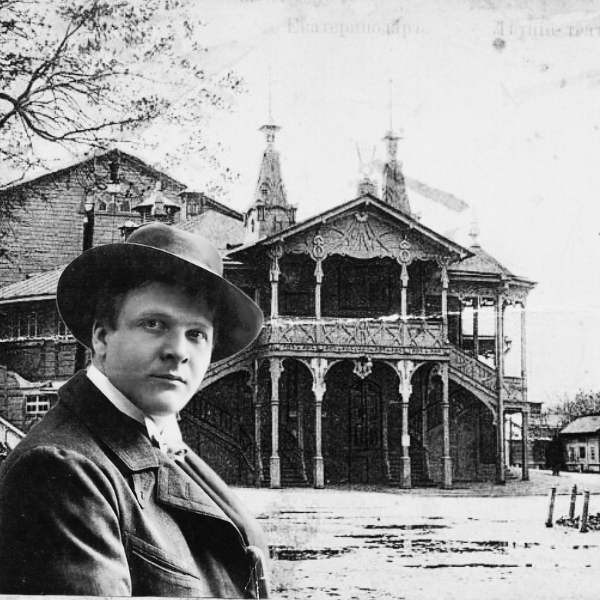

…Когда мы говорим о Константине Симонове, представляется образ успешного, обласканного властями лауреата Ленинской и шести Сталинских премий секретаря Союза журналистов СССР, фронтовика, замечательного советского журналиста, поэта и писателя.

Однако существует еще один Симонов, который не совсем, а лучше сказать совсем не соответствовал образу пролетарского писателя.

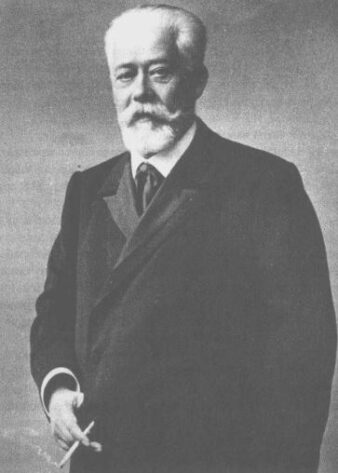

Кирилл Симонов (это впоследствии он возьмет имя Константин) родился в самый разгар Первой мировой войны, в 1915 году, в столице Российской империи — Петрограде. Его отцом был начальник штаба 43-го армейского корпуса Генерального штаба полковник Михаил Агафангелович Симонов, через месяц ставший генерал-майором императорской армии.

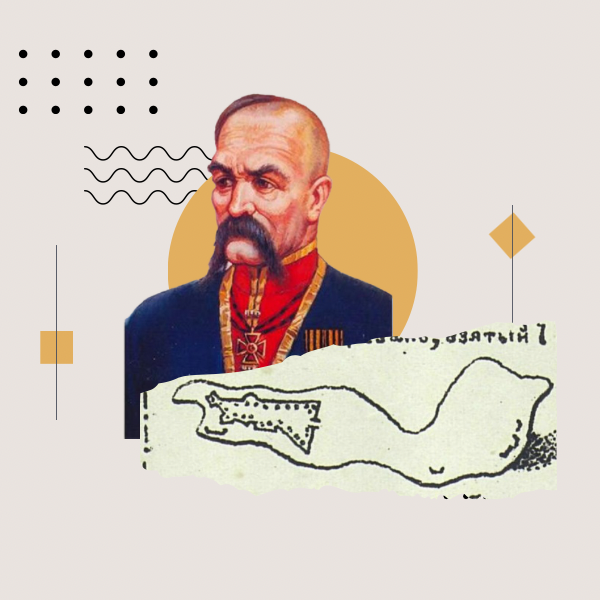

Он принадлежал к калужскому дворянскому роду, а его отец, дед будущего писателя, имел чин надворного советника. Михаил окончил Орловский кадетский корпус и Александровское военное училище, откуда в 1891 г. был выпущен подпоручиком. В 1897-м окончил по 1-му разряду Николаевскую академию Генерального штаба. Служил в корпусе военных топографов, затем в штабе пехотной дивизии и армейского корпуса. В 1907 г. полковник Симонов был назначен начальником штаба 1-го округа корпуса пограничной стражи.

Первую мировую войну полковник встретил в должности командира 12-го пехотного Великолукского полка. Отличился в боях, был награжден орденами Св. Владимира 3-й ст. с мечами и 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2-й ст. с мечами, а также Георгиевским оружием. В общем, отец Симонова был настоящим боевым офицером.

В феврале 1918-го он попал в плен к немцам и оказался в Варшаве, где вступил в Русский комитет. Участвовал в формировании отрядов русских добровольцев для армии генерала Врангеля. В послевоенное время жил в Варшаве, преподавал математику и физику в русской гимназии. Умер в эмиграции. По понятным причинам в своей автобиографии Константин Симонов писал, что его отец «пропал без вести в годы Первой мировой войны».

Мать, чей род шел от Рюриковичей, наотрез отказалась покидать СССР

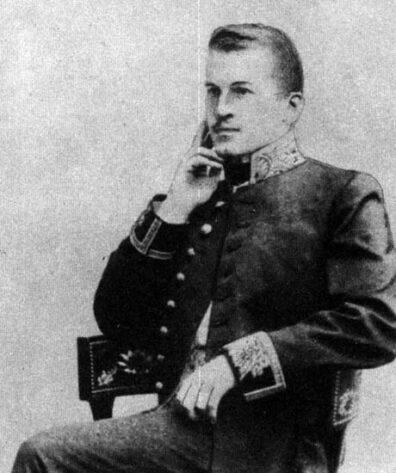

В 1913 г., накануне войны, одновременно с назначением командиром полка полковник Симонов женился. Его невестой была выпускница Смольного института княжна Александра Леонидовна Оболенская. По отцу ее древний род вел свою историю от Рюриковичей черниговской ветви. По матери она была из не менее известного рода Рюриковичей — князей Шаховских.

Дед будущего писателя князь Леонид Петрович Оболенский был действительным статским советником (равнялся чину генерал-майора), чиновником особых поручений министерства финансов, затем директором правления Общества Юго-Восточных железных дорог. Умер в 1910 г., похоронен в Санкт-Петербурге. В 2014 году его могила была отреставрирована за счет средств АО «РЖД». Князь Леонид Оболенский был женат на Дарье Ивановне, урожденной Шмидт, по матери Шаховской. Бабушка Константина Михайловича умерла в Ленинграде в 1923 г. в возрасте 73 лет.

Дядя будущего писателя статский советник князь Николай Оболенский был губернатором Курской и Харьковской губерний. В марте 1917 г., будучи губернатором Ярославской губернии, был арестован Временным правительством, однако вскоре освобожден. После октябрьского переворота эмигрировал вместе с женой и тремя детьми во Францию, где состоял при дяде последнего российского императора великом князе Николае Николаевиче вплоть до его смерти. В 1957 г. стал почетным председателем союза князей Оболенских. Умер в Париже в 1960 г. в возрасте 82 лет.

Любопытно, что его сын Николай Николаевич Оболенский, двоюродный брат Константина Симонова, в годы Второй мировой войны служил в Иностранном легионе, воевал с гитлеровцами, был ранен. Восемь месяцев провел в немецком плену, был награжден орденом Почетного легиона. После войны он, как и его знаменитый кузен, писал стихи и публиковался в эмигрантской прессе. Однако большой известности не достиг. Имел троих детей, потомки которых до сих пор живут во Франции.

В 1922 г., во времена НЭПа, когда в СССР начался процесс возвращения на Родину бывших белогвардейцев, и, наоборот, для воссоединения семей некоторые советские граждане стали выезжать за границу. Генерал Михаил Симонов прислал жене, княжне Александре Леонидовне, письмо, в котором предлагал ей и сыну Кириллу (Константину Симонову) переехать в Польшу. Однако княжна наотрез отказалась покидать Родину. Больше ни она, ни сын с генералом не виделись и не общались. Дата его смерти неизвестна.

Посвятил своему отчиму поэму

Александра Леонидовна осталась в Рязани. Вскоре она повторно вышла замуж за бывшего подполковника царской службы Александра Григорьевича Иванишева, ставшего отчимом первокласснику Кириллу Симонову.

Александр Григорьевич был участником Русско-японской войны. В Первую мировую командовал ротой и батальоном, был трижды ранен и отравлен газами. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., а также орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с мечами и 3-й ст. с мечами и бантом.

Бывший подполковник перешел на сторону большевиков еще в 1918 г. Он был так называемым военспецом и преподавал тактику в Рязанской пехотной школе (ныне прославленное рязанское училище ВДВ), с 1927 г. — в Саратове, куда перебралась и семья. В 1931 г., как бывший офицер, был арестован по знаменитому делу «Весна», когда тысячи офицеров, искренне поверивших советской власти и участвовавших в формировании Красной Армии, были репрессированы. Подавляющее их большинство было расстреляно либо погибло в лагерях. Освобождена была лишь незначительная их часть, и среди них подполковник Иванишев.

Из армии он был уволен и стал преподавать военное дело в Московском индустриальном институте. В 1946 г. стал официальным секретарем своего уже знаменитого пасынка — депутата Верховного Совета СССР. Умер в 1961 г. в возрасте 78 лет. Мать Константина Симонова Александра Леонидовна умерла в Москве в 1975 г. в возрасте 85 лет.

Своему отчиму Константин Симонов посвятил поэму «Отец». О своем родном отце генерале Михаиле Симонове, чью фамилию и отчество он носил всю жизнь, он не упомянул ни разу. Даже в своей «тайной» книге воспоминаний «Глазами человека моего поколения», которая увидела свет лишь после его смерти в перестроечные годы.

Вот такое интересное семейное древо было у одного из виднейших советских писателей. Удивительно, как с таким послужным списком в стране строителей мирового коммунизма он сумел добиться таких ошеломительных результатов.

Пошел по гуманитарным наукам

Итак, Кирилл Симонов родился в Петрограде 15 (28) в 1915 году. Детство провел в Рязани, где пошел в первый класс. Константин Михайлович вспоминал:

«Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая ложь презиралась».

В 1927 г. семья переехала в Саратов к новому месту службы отчима. Симонов писал:

«Из Рязани я переехал в Саратов. Там поступил в показательную школу. Проучился там 5, 6 и 7-ю группы. Учился я хорошо. Не хулиган и не тихоня, но язык мой — враг мой, и без скандалов не обошлось. Я насочинял эпиграммы на всю школу… Получено было распоряжение о ликвидации восьмых и девятых групп. Я не стал терять времени, тотчас подал в ФЗУ… Я учился на токаря по металлу».

В 1931 г., как говорилось выше, отчима Кирилла уволили из армии и выслали из служебной квартиры, семья переехала в Москву.

«Приехав в Москву, я поступил в показательное ФРЗУ точной механики… После окончания стал работать на авиационном заводе, но вскоре ушел оттуда, так как по несовершеннолетию мне нельзя было работать в три смены. Потом поступил токарем же на кинофабрику», — писал своей однокласснице в 1932 г. Кирилл Симонов. Тогда же он упомянул, что хотел поступать в институт кинематографии. «Одно знаю, что пойду по гуманитарным наукам».

В постскриптуме к письму говорилось: «Голос у меня все такой же громкий и картавлю я больше, чем когда-либо». У Кирилла Симонова были сильные проблемы с дикцией, он плохо выговаривал буквы «р» и «л». А в имени Кирилл их было аж три из шести. Это и стало причиной того, что в 1939 году он поменяет свое имя на псевдоним Константин, который стал его новым именем. Ведь в нем букв «р» и «л» не было вовсе.

Кинематографистом Кирилл не стал, хотя впоследствии был сценаристом. В 1935 г. он, продолжая работать, поступил на вечернее отделение Литературного института имени А.М. Горького. Уже в студенческие годы начал печататься в популярных литературных журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь», в 1936 г. его приняли в Союз писателей СССР, он смог перевестись на очное отделение института, а затем поступил в аспирантуру. После окончания вуза выпустил отдельным изданием поэму «Павел Черный», посвященную строителям Беломорско-Балтийского канала.

Окончить аспирантуру Кирилл Симонов так и не смог. В 1939-м он становится военным корреспондентом газеты «Героическая красноармейская» и освещает события советско-японского конфликта на Халхин-Голе. Свои репортажи стал подписывать Константином Симоновым и вскоре прославил свое новое имя, стал известным журналистом. Только мать, княжна Александра Леонидовна Оболенская, до конца своей жизни называла сына Кирюшей.

В 1939 г. 24-летний Симонов был награжден своей первой государственной наградой — орденом «Знак Почета».

Год спустя он написал свою первую пьесу «История одной любви», и в том же году знаменитую пьесу «Парень из нашего города», по которой сняли одноименный фильм. За нее он получил свою первую Сталинскую премию. Имя Симонова стало узнаваемым в стране. Перед войной он окончил курсы военкоров при Военно-политической академии им. Ленина. Буквально накануне войны, 15 июня 1941 г., ему было присвоено воинское звание интенданта 2-го ранга (равнялось званию майора).

Поле под Могилевом

В годы Великой Отечественной войны литературный талант Константина Симонова раскрылся с новой силой. С самого начала и до конца войны он был фронтовым корреспондентом. В начале работал в газете Западного фронта «Красноармейская правда», публиковался в газете «Известия».

Это было самое трагическое время. Бойцы Красной Армии проявляли чудеса самопожертвования и героизма, однако войска были вынуждены отступать. Константин Симонов выезжал на фронт, общался с героями боев, писал о них, собирал материал для будущих книг. Особо его поразил подвиг бойцов полковника С.Ф. Кутепова, защищавших Могилев. Позднее полковник стал прототипом комбрига Серпилина из первой книги трилогии «Живые и мертвые».

Сам Симонов чуть не погиб в этой командировке 13-14 июля 1941 г. на Буйничском поле у Могилева. Он писал:

«Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые в июле 1941 г. видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…»

Забегая вперед, отметим, что после смерти Константина Симонова по его завещанию его прах был развеян над Буйничским полем под Могилевом, там, где были уничтожены эти немецкие танки.

В июле 1941 г. Симонов становится специальным корреспондентом газеты «Красная Звезда», в которой работал до конца войны.

В 1941 г. он пишет свое самое яркое лирическое стихотворение «Жди меня». По свидетельству многочисленных современников, солдаты и офицеры вырезали его из газеты, переписывали, сидя в землянках и окопах, заучивали его наизусть и отсылали в письмах своим женам и невестам. Его часто находили в карманах убитых бойцов и командиров. Оно стало всенародным и не теряет своей актуальности в наши дни.

Стихотворение было опубликовано в газете «Правда» 14 января 1942 г. Русский поэт Константин Симонов стал известен во всем мире. Узнал о нем и Иосиф Сталин. Сын писателя Алексей Симонов вспоминал:

«Отец рано стал знаменитым. Но не потому, что Сталин его любил, а потому, что написал «Жди меня». Это стихотворение было молитвой для тех, кто ждал с войны своих мужей. Оно и обратило внимание Сталина на моего папу».

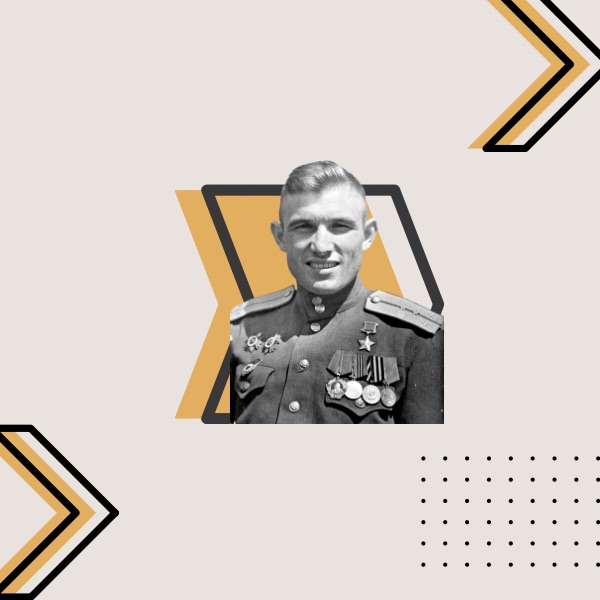

В мае 1942 г. Симонов получает звание старшего батальонного комиссара (подполковника). Приказом командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова он был награжден своей первой боевой наградой — орденом Красного Знамени.

Военкор Симонов побывал практически на всех фронтах и присутствовал при большинстве наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны, в том числе при подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Об этом красноречиво говорят его боевые награды: медали «За оборону Одессы», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

Редакторы в Феодосии и Новороссийске «прошляпили» знаменитое стихотворение

Фронтовые дороги не раз забрасывали Константина Михайловича на Кавказ. Первый раз он посетил Краснодар 1 января 1942 г. Прилетев на краснодарский аэродром, он шел до города пешком, затем на трамвае доехал до штаба фронта, расположенного на нынешней улице Московской в помещениях Всесоюзного института табака и махорки. А через два дня отправился через Новороссийск на Крымский фронт, где написал ряд очерков о героях Керченско-Феодосийского десанта.

Там, в Феодосии, произошел интересный случай. В помещении выездного пункта газеты 44-й армии «На штурм», куда зашел уже писатель, сотрудник газеты Кошелев попросил прочитать строки из его поэмы «Пять страниц».

«Симонов поправил шевелюру. В его глазах заблестели веселые огоньки. Он встал, расстегнул комбинезон и громко сказал: «Поэму читать не буду». И, хитровато улыбаясь, пояснил: «Во-первых, она написана давно, а во-вторых, поэма длинная, устанете слушать. Я прочитаю вам новые стихи». И стал читать тихо, доверительно, словно ведя с кем-то интимную беседу: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…» Стихи тронули каждого из нас. Они выражали и наше настроение, были близки и понятны. Мы не скрывали своего восторга. Симонов слушал нас и, кажется, хмурился. А когда мы умолкли, он сказал: «Не буду возражать, если опубликуете в своем «Бюллетене». «В завтрашнем номере опубликуем, — воскликнул Сарапкин и приготовился записывать. Симонов, не торопясь, продиктовал «Жди меня…», но Мержанов показал на часы: «Надо побывать в оперативной группе штаба, особом отделе, посмотреть город, а вечером вернуться в порт…» Полный текст так и не был записан».

Таким образом, знаменитые стихи могли быть впервые опубликованы не в Москве, а в Феодосии.

У этой истории было продолжение. Вернувшись из Феодосии в Новороссийск, где был расположен штаб 44-й армии генерал-майора А.Н. Первушина, а также основная редакция газеты «На штурм», Симонов зашел к коллегам. Редактор газеты Юрий Кокарев вспоминал, как поздним вечером он пришел в редакцию в совершенно мокрых валенках и комбинезоне:

«Его переодели, накормили, отогрели — и Константин Михайлович начал читать стихи. Было среди них и пока никем не слышанное «Жди меня», которое Симонов предложил Кокареву опубликовать. Тот ответил, что «в газету нужно героическое, а не интимно-лирическое», и бил себя потом по лысеющей голове, когда эти стихи опубликовала «Правда» и они стали знаменитыми».

Вот так и в Новороссийске не получилось, чтобы стихи были впервые опубликованы. Наверное, провидение позаботилось о том, чтобы эти строчки впервые появились в «Правде» и тут же разлетелись по всей стране.

«Говорят, немцев убили краснодарские мальчишки. Похоже на правду…»

В феврале по заданию редакции Симонов вновь посетил Кубань по пути на Крымский фронт. Возвращаясь в Москву, снова сделает короткую остановку в Краснодаре.

Через год — в январе-феврале 1943 г. — старший батальонный комиссар Симонов примет участие в освобождении Кубани и пробудет здесь почти месяц. 12 февраля он одним из первых вступил в освобожденный Краснодар. Таким образом, он побывал в нем уже в третий раз. Однако увидел полностью разрушенный гитлеровцами город. Уже к вечеру он отправит в «Красную звезду» очерк «Краснодар» о зверствах фашистов, который будет опубликован в газете 17 февраля 1943 г.

В мемуарах Симонов вспоминал:

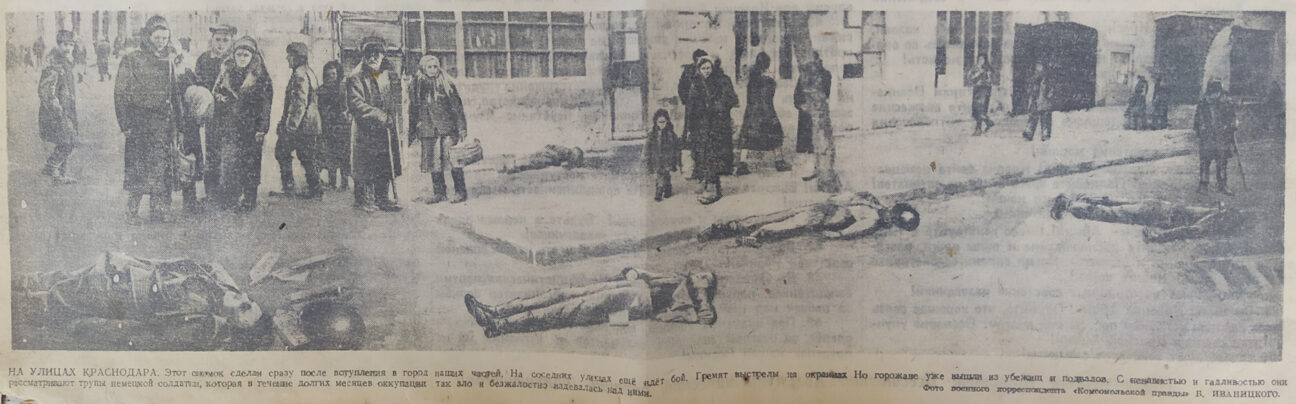

«…Въезжаем в Краснодар на рассвете. Мосты порваны. Долго крутимся меж железнодорожных путей. Брошенные вагоны с надписью: «Франция, Руан», «Франция, Лион», «Германия, Бреслау», «Германия, Штеттин». Добираемся до центра. На окраинах еще бьют орудия. Где-то за квартал, за два винтовочные выстрелы и очереди. Город изуродован бомбежками, старыми и новыми, обстрелом, взрывами и пожарами. Но улицы все равно полны встречающих армию людей. Последнюю неделю под непрекращающуюся канонаду краснодарцы спали не раздеваясь, каждую ночь ждали нас. В руках у людей несколько флагов — красных, сохраненных под страхом смерти.

На нескольких углах подряд у фонарных столбов только что снятые повешенные. Возле трупов на снегу дощечки, висевшие у них на груди, а сейчас сорванные. Проволока на улице вокруг дома, где был немецкий штаб. Все кругом было огорожено колючкой, людей не подпускали. Говорят, что немцы начали жечь Краснодар еще две недели назад. Значит, в тот день, когда мы взяли Кропоткин.

Подальше, на той же Красной улице, около здания банка шесть трупов немецких солдат. Кругом на снегу много крови. Столпившиеся жители говорят, что этих немцев убили не наши солдаты — их здесь тогда еще не было, — а вооружившиеся винтовками краснодарские мальчишки. Похоже на правду. Вижу, как вдали по улице идет мальчишка, волоча за штык винтовку.

Когда немцы входили в город, они раздавали на улицах детям шоколадки и снимали это для кино. И в январе, когда совсем не стало чем топить, согнали жителей, приказали им разобрать несколько деревянных домов и заборов и потом раздавали эти доски как дровяной паек населению. И тоже снимали это для кино. Хлеб не выдавали совершенно. Радио немцы срезали. Почта не работала. Последнее время жгли подряд все, что не успели вывезти. Обмундирование, сапоги, седла, кожу, белье, склады. А городской сад давным-давно, еще в самом начале, вырубили».

Из Краснодара Константин Симонов на «виллисе» выехал в Ростов. Прошел фронтовыми дорогами до Берлина и Праги. Был награжден еще двумя боевыми орденами — Отечественной войны 1-й ст., стал полковником.

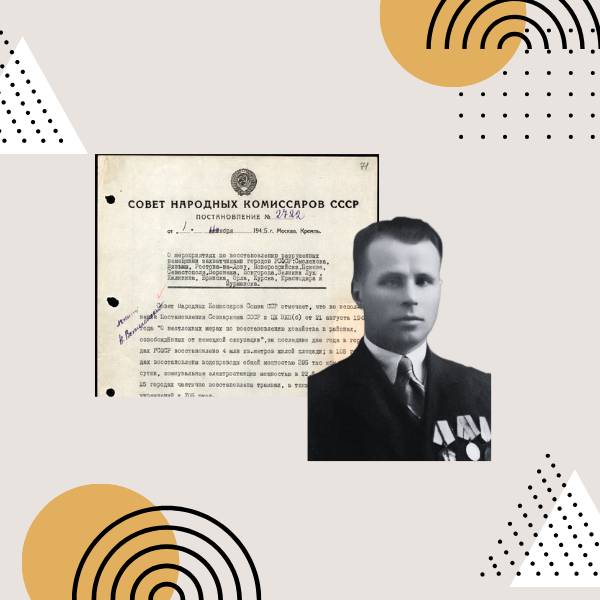

После войны был главным редактором журнала «Новый мир», «Литературной газеты». С 1946 г. — секретарь Союза писателей СССР. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов. В 1974 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В том же году за трилогию «Живые и мертвые» был удостоен звания лауреата Ленинской премии. Лауреат шести Сталинских премий. Кавалер трех орденов Ленина и других многочисленных наград.

Умер 28 мая 1979 г.