Эпоха в газетных строчках

Вот бы лет через семьдесят «Краснодарские известия» читали так, как я читала в краевом госархиве кубанские газеты, которые выходили в конце тридцатых — начале сороковых. Жадно, забывая моргать, боясь пропустить… Что я боялась пропустить? Да все! Каждая заметка, статья, очерк о довоенном времени — бесценный временной портал в жизнь наших бабушек и дедушек. Не ожидала, что будет так интересно. Честно говоря, думала, что засну над пожелтевшими передовицами о стахановцах и перепечатками партийных постановлений или буду грустить, читая о репрессиях и врагах народа. Как бы не так, товарищи! Да, это все есть, но представлена и другая жизнь, нашему поколению неведомая, местами фантастическая, с такими фактами, о каких не узнаешь ни в одном советском фильме или учебнике истории.

А газеты писали.

Совсем уж обойти «страшный 37-й» не получится. Но нужно отметить, что кубанские газеты писали о репрессиях и «посадках» не так уж много. Но эпоха все же проглядывается через обличительные публикации. Например, в газете Отрадненского района «Красное знамя» за январь 1937 года некий гражданин Леонов выводит на чистую воду председателя местного колхоза: тот не закупил учебники! А товарищ Канунников обвиняет земляка в обвешивании при поставке хлеба.

Про животных

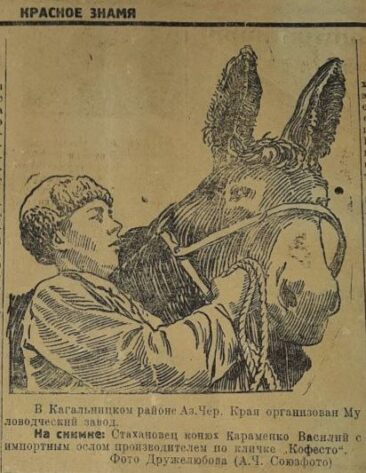

Кстати, тема животных и животноводства в довоенных газетах меня поразила больше всего. Упоминания в каждом номере, да не раз, да какие!

Эту заметку опубликовала краснодарская газета «Комсомолец» в январе 1941 года. Погрузившись в тему, я узнала, что дельфинов ели не только в Великую Отечественную и в послевоенные голодные годы, но и до войны. О голоде в этот период я не нашла ни одного упоминания, а косвенных фактов, подобных этому, масса…

Или вот. Читаешь и не понимаешь — плакать или смеяться.

Гибель животины в те времена — ЧП. И если был известен виновник произошедшего, то его клеймили позором. «Бык числится живым» — называется заметка, в которой автор Гречко клеймит бригадира отрадненского колхоза по фамилии Бродецкий.

Первый пароход на Кубани

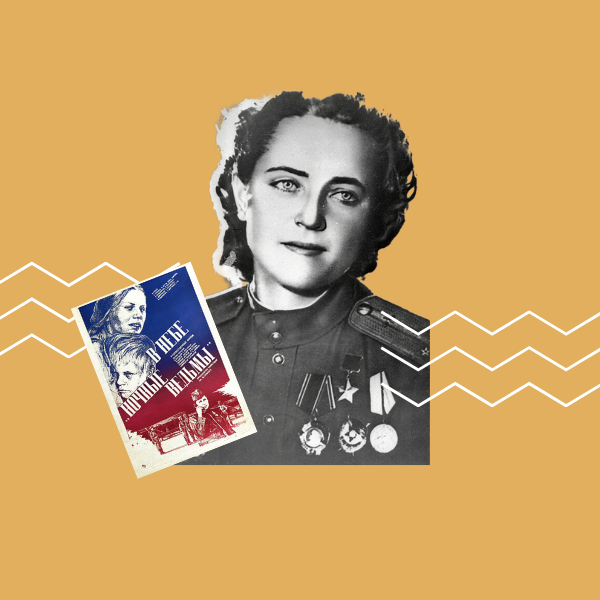

Конечно, в те годы было место подвигам и большим свершениям, что находило отражение на страницах газет.

Мой взгляд выхватил заметку про первый пароход на Кубани. Сразу вспомнила своего преподавателя по журналистскому мастерству Георгия Соловьева, который повторял нам: «Картинку давайте в тексте, картинку, это всегда запоминается больше всего». Об этом действенном журналистском приеме, оказывается, знали коллеги, работавшие до войны. В январе далекого 40-го года на страницах краснодарского «Комсомольца» взгляд выхватил очень лиричный текст про вполне себе конкретный и очень значимый для края факт. Не хочешь, а прочтешь.

Желтый табак и южные овощи

Эта же газета, но месяцем позже, в феврале, сообщает о том, что весной планируется осушать кубанские плавни, занимающие почти 100 тысяч гектаров. «Исключительно плодородные земли, мягкий климат позволяют возводить здесь рис, чай, отборные сорта желтого табака и южные овощи, но множество горных речек, впадающих в Кубань, разливаясь во время паводков, превращают плодородные земли в непроходимые болота».

И уже мартовский «Комсомолец» бьет в набат: «Афипс надо взять в руки!»

На сбор клещевины и желудей!

Искренне трогают заметки, в которых свои подвиги или работу кубанцы посвящали Родине.

Например, в марте 1941-го «Комсомолец» публикует обращение инженера краснодарского маслозавода, который сделал «подарок Родине-матери» в виде технического проекта маслоэкстракционного цеха по переработке клещевинного жмыха.

Еще меня эта заметка заставила основательно порыться в интернете. Ну, вот кто, скажите, сейчас знает, что в довоенное время на Кубани активно сеяли клещевину? Из нее производили касторовое масло, и весь процесс был очень трудоемким. Например, при уборке семян растения требовалось двукратно срезать соцветия вручную. А где использовали и используют касторку? Везде. В производстве алкидных и эпоксидных смол, пластика, каучука, в качестве исходного продукта для приготовления клеенок и выделки кожи. Надо ли говорить, что война разрушила целую отрасль промышленности.

И если с клещевиной прояснилось, то с желудями и семенами гледичии вопрос открыт. Их-то зачем собирали в таких огромных объемах? Горячеключевская газета «По пути Ильича», октябрь 40-го года.

Еще реалии довоенного времени: массовые внутренние займы у населения в Советском Союзе как один из основных источников пополнения госбюджета. «Красное знамя» в течение всего 1937 года активно публикует подобные заметки.

Последний счастливый Новый год…

Интересные подробности в заметке «Комсомольца» за январь 1941 года: как юные новороссийцы встречали Новый год. Пели, плясали и получали подарки не дома, а под елкой в портовом клубе. Дети и предположить тогда не могли, что принесет им этот год.

«Не то статья, не то новогоднее обращение»

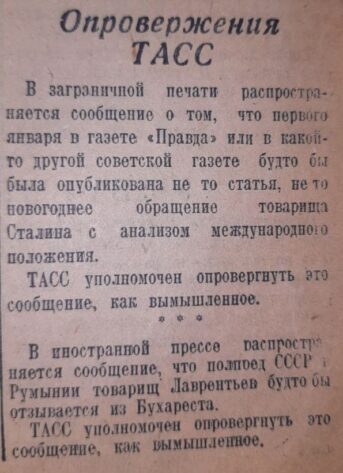

Всегда были и фейки. Газета «Комсомолец» нередко на своих страницах перепечатывает опровержения ТАСС.

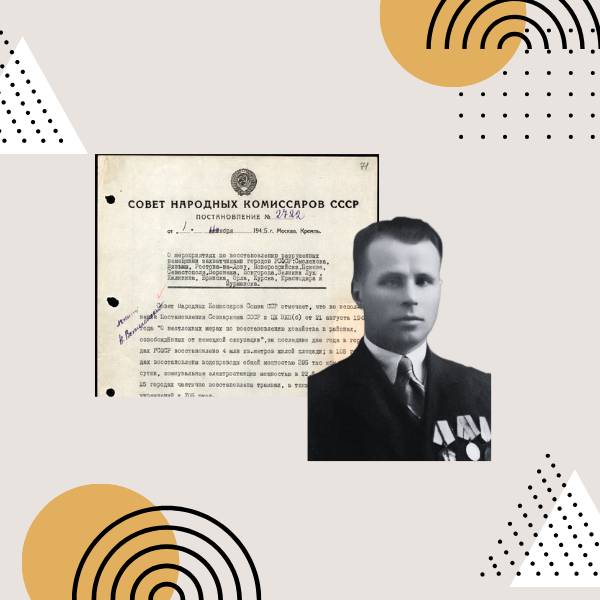

Номер от 5 февраля 1941 г.