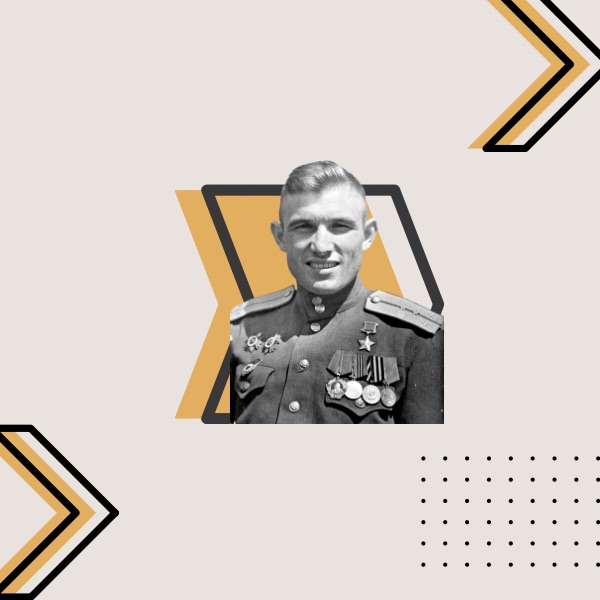

Участвовал во всех самых крупных битвах и сражениях

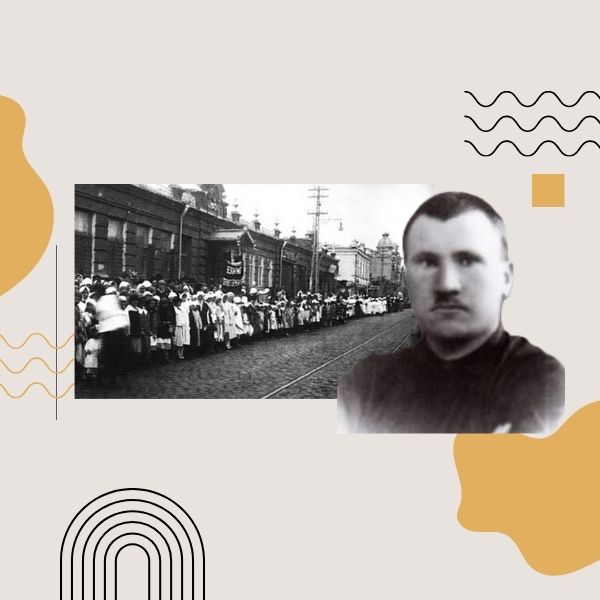

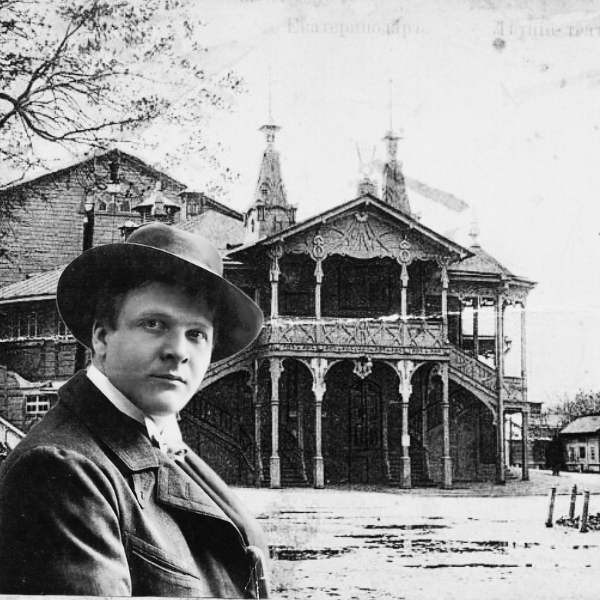

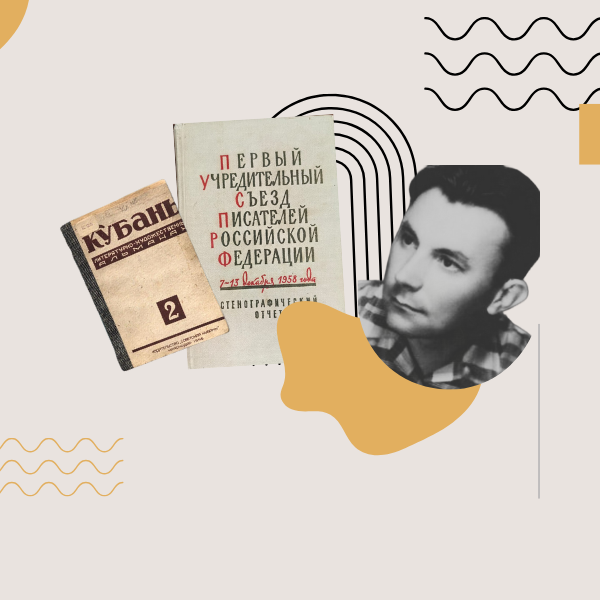

Одним из участников той битвы был Сергей Карпович Мартынов. В марте 1963 года я приехал в Краснодар на стажировку, будучи курсантом 3-го курса Орджоникидзевского военного училища в в/ч №6542. Начальником связи там был Сергей Карпович. А в 1968-м меня направили служить в Краснодар, где я снова встретил Мартынова.

Сергей Карпович родился 22 сентября 1923 года в Гжатске (Гагарин) Смоленской области. В 1925-м умер его отец, а через десять лет — мама. С ненавистным отчимом, который много пил, он оставаться не хотел и пошел скитаться по стране, сам пришел в детский дом. Окончил 6 классов, затем ФЗУ связи и пошел работать.

В первые дни войны добровольцем ушел на фронт, стал связистом. Служил в составе Западного, Волховского, Калининского, Степного, 2-го Украинского фронтов. Прошел от Подмосковья до Праги. Участвовал в битве под Москвой, прорыве блокады Ленинграда, на Курской дуге под Прохоровкой, дошел до Харькова, форсировал Днепр южнее Кременчуга, участвовал в Корсунь-Шевченковской битве, Яссо-Кишиневской битве, в боях за взятие Будапешта и Вены, освобождал Прагу.

После войны окончил Полтавское училище связи в Калининграде и исторический факультет Ростовского госуниверситета. Советской армии отдал 32 года жизни, дослужился до полковника. После выхода на пенсию работал военруком в краснодарских школах.

Не перечислить, сколько раз за время войны ему с боевыми товарищами приходилось восстанавливать оборванную связь под огнем противника. Бывало, что натыкались на немцев, вступали в бой. Из таких боев Сергею Карповичу иногда приходилось нести на себе раненых сослуживцев.

Советская Ставка переиграла немецкое командование

Германия зимой и весной 1943 года всю военную подготовку проводила под знаком тщательной организации и проведения операции «Цитадель». Немецкая армия стремилась взять реванш за тяжелое поражение в районе Дона, Волги и под Сталинградом.

Вермахт предпринимал все меры, чтобы отправить на Советско-Германский фронт свои лучшие войска. С запада были переброшены в значительных количествах отборные части.

В оперативном приказе Гитлера от 15 апреля 1943 г. говорилось:

«Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на всю весну и лето текущего года… Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».

Целью наступления являлось сосредоточенным ударом путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска и уничтожить их.

Советское руководство также тщательно готовилось к военной кампании весной и летом 1943 года. 12 апреля Ставка Верховного Главнокомандования обсудила план более детально. После тщательного анализа обстановки на советско-германском фронте высшее военно-политическое руководство пришло к выводу, что решающее сражение летом 1943-го будет развертываться на Курской дуге. Было принято предварительное решение: намеренно перейти к обороне, измотать противника, заставить использовать резервы, после перейти в наступление, нанеся главный удар в направлении Харькова, Полтавы, Киева. Это решение окончательно утвердили в начале июня.

Армия фашистской Германии впервые во Второй мировой войне встретила сильную, мобильную, с мощными вторыми эшелонами и стратегическими резервами армию.

По воспоминаниям маршала Александра Василевского:

«Принять единственно правильное решение помог коллективный разум, творческий труд опытных, умудренных двумя годами войны военачальников и штабов, от фронтовой ступени до Верховного Главнокомандования. Анализируя разведывательные данные о подготовке врага к наступлению, фронты, Генеральный штаб и Ставка постепенно склонялись к идее перехода к преднамеренной обороне. Этот вопрос в конце марта — начале апреля многократно обсуждался в ГКО и Ставке».

К стратегической обороне на Курской дуге перешли Центральный, Воронежский, Западный, Брянский, Степной, Юго-западный фронты. Наступление противника из района южнее Орла отражали войска Центрального фронта. Наступление немцев из района Белгорода отражал Воронежский фронт.

Ставка Верховного Главнокомандования сосредоточила на Курском направлении мощные резервы: девять общевойсковых армий, три танковые, одну воздушную армии, девять танковых и механизированных корпусов, 63 стрелковых дивизии.

Степной фронт – стратегический резерв Ставки. Его войска занимали позиции в затылок к Центральному и Воронежскому фронтам. Они были готовы отразить возможный прорыв противника в обороне на Курской дуге, а также перейти в контрнаступление во взаимодействие с войсками Воронежского фронта.

Впервые в течение двух лет борьбы советские войска в Курском сражении имели превосходство над противником в силах и средствах.

Перед рассветом

Советское командование располагало временем перехода немецкой армии в наступление. Информация была получена от пленных немцев. Дата и время оказались точными — 5 июля, 3 часа ночи.

В 2.20 советская артиллерия открыла мощный огонь по войскам противника в районах их сосредоточения для перехода в наступление. Огонь артиллерии Центрального и Воронежского фронтов застал врага врасплох, задержав его наступление более чем на два часа, нарушил первоначальные планы наступления.

Пятого июля в 5.30 немецкий войска (группы армий «Центр» и «Юг») перешли в наступление, действуя одновременно с севра и юга, под основание Курского выступа.

Прорыв обороны советских войск был первым этапом на пути осуществления замысла немецкого главного командования. С Орловского плацдарма враг нанес главный удар в направлении на Ольховатку в стыке обороны 1-й и 70-й армий Центрального фронта. В течение всего дня атаку вражеских войск поддерживали артиллерия и авиация. Пять раз противник атаковал передний край обороны войск Центрального фронта, однако советские воины каждый раз отбивали атаку.

Ожесточенные бои шли на участке обороны 13-й армии. Четыре атаки врага были отбиты, артиллерия в упор, прямой наводкой расстреливала вражеские танки, за день боев противнику удалось вклиниться на двух участках обороны 13-й армии на 2-4 км.

Утром 6 июля войска Центрального фронта (16-й и 19-й танковые, 17-й армейский корпуса, а также часть сил 13-й армии) нанесли мощный контрудар по наступающему противнику. Разгорелись сильнейшие ожесточенные бои, враг бросил в сражение новые силы — до 300 танков. Однако ему не удалось глубоко вклиниться в оборону наших войск. Стойкость советских воинов не дала врагу прорвать вторую полосу обороны 13-й армии на Ольховском направлении.

Из района Белгорода перешли в наступление войска группы армий «Юг» под командованием фельдмаршала фон Манштейна. Главный удар противника приняла оборона 6-й и 7-й гвардейских армий. Противник ввел в сражение на направление главного удара пять корпусов, три из них танковые. В нем участвовали более 700 танков. Противнику удалось вклиниться в оборону 6-й и 7-й армий Воронежского фронта на 8-10 км.

Войска Воронежского фронта утром 6 июля нанесли контрудар силами 2-го и 5-го танковых корпусов по главной атакующей группировке врага, и поэтому удалось ослабить его натиск. 9 июля противник ввел на узкий участок до 500 танков, стремился прорваться к Обояни, но потерпел неудачу.

Под Прохоровкой

Фельдмаршал Манштейн поменял направление удара, направив 4-ю танковую армию на Прохоровку, а затем продвинулся на Курск. Эти намерения разгадало советское командование. Ставка передала на усиление Воронежскому фронту 5-ю танковую и 5-ю гвардейскую армии.

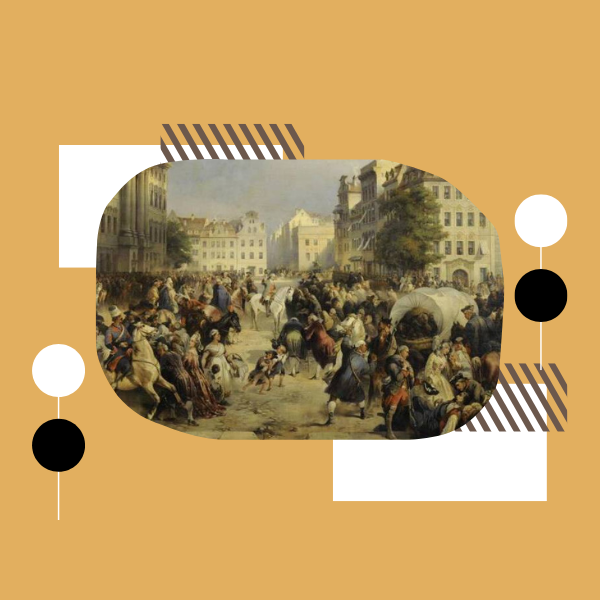

Утром 12 июля советская авиация нанесла массированные удары по боевым порядкам противника. Тяжелые бои шли в районе Прохоровки, где развернулось грандиозное встречное танковое сражение. С обеих сторон одновременно участвовало 1200 танков. Завершилось оно полным разгромом главной группировки немцев. Враг оставил на поле боя свыше 3500 солдат и офицеров, 400 танков и около 1000 единиц разбитой боевой техники.

«Помню, еще вечером, как только мы туда прибыли, наши штурмовики уходили за деревню. Потом к этому месту стали подходить наши танки Т-34, — вспоминал Сергей Карпович Мартынов. — Мы тогда обратили внимание на то, что теперь они были уже немного реконструированы. Если в боях под Москвой наши танки Т-34 имели укороченный ствол, то теперь они выделялись длинными стволами, которые считались более бронебойными. Они вместе с нашими штурмовиками шли через эту Прохоровку всю ночь. Мне запомнилось, что эта местность была холмистой, а рядом проходящее поле все усеяно рожью. Тут же располагались окопы, где проходили наши позиции. Под Прохоровкой сложилась такая ситуация, что когда наши выдвинулись вперед, навстречу им пошла волна немецких танков во главе с «Тиграми». И разгорелся такой бой, что его нельзя было назвать обыкновенным. Это было страшно и ужасно. Дело доходило до того, что некоторые наши слабовольные солдаты от этого сходили с ума. Кругом стояли сплошной грохот и рев. Солнца мы почти не видели: оно где-то плавало в дыму. Где были наши танкисты, где немецкие, тоже было не разобрать: и те, и другие выскакивали из своих горящих машин. Кругом люди друг по другу стреляли. Пока шел бой, мы не могли восстановить связь, так как ее порвало в нескольких местах. Короче говоря, все смешалось: железо, сталь, люди. Этот бой, состоявшийся 12-го июля, длился почти до самого вечера. Лишь только когда он закончился, мы смогли приступить к восстановлению связи».

«Цитадель» не оправдала своего названия

К исходу 23 июля враг потерпел сокрушительное поражение, немецкий план «Цитадель» провалился. Ударные силы противника — танковые дивизии — были разгромлены. Советские войска в оборонительных боях измотали противника, создали условия для приведения в действие стратегического плана перехода в контрнаступление.

5 августа советские войска освободили Орел и Белгород. 23 августа взятием Харькова завершилось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны.

Пятьдесят дней продолжалась эта великая битва советских войск с немецко-фашистской армией. Она завершилась победой Красной армии, разбившей 30 отборных дивизий фашистов, в том числе 7-ми танковых. Общие потери противника составили полмиллиона человек, около 1500 танков, 3000 орудий и минометов и около 3500 самолетов.

Большая заслуга в разгроме немецко-фашистских войск под Курском принадлежала советским партизанам, развернувшим активные действия в тылу врага.