Знаменитый род

Будущий генералиссимус русской службы и кавалер всех российских орденов Александр Васильевич Суворов родился, как он сам говорил, 13 (24) ноября 1730 года в Москве. Однако в некоторых документах упоминается, что он появился на свет годом ранее — в 1729-м. В этой работе мы будем придерживаться официальной версии — 1730 год, которая закреплена в Календаре памятных и знаменательных дат Краснодарского края на 2025 год.

Обычно, рассказывая об Александре Васильевиче Суворове, авторы мало упоминают его предков. А зря, ведь он происходил из известного русского дворянского рода. Его далекий пращур помещик Иван Парфентьевич Суворов был убит поляками в 1655 году под Смоленском. Сын помещика, Григорий Иванович, занимал должность подьячего важнейшего в государстве приказа Большого дворца, который ведал царскими дворами, городами и селениями, а также доходами и расходами царского двора.

Дед знаменитого полководца, Иван Григорьевич Суворов — современник царя Петра I. Родился за два года до его рождения, в 1670-м, и был близок к царю. При Петре Первом стал генеральным писарем вновь учрежденных, впоследствии ставших гвардейскими, Преображенского и Семеновского полков. Умер в 1715 году.

Десятью годами раньше у него и Марфы Ивановны (урожденной Кайсаровой) родился сын Василий, отец будущего генералиссимуса. Василий Иванович был крестником Петра I и начал свою военную службу в качестве его денщика. После смерти императора выпустился сержантом в лейб-гвардии, Преображенский полк. Получил офицерский чин прапорщика, а затем и капитана преображенцев. С учетом того, что все российские императоры имели чин полковника Преображенского полка, званию в этом гвардейском полку придавалось большое значение.

После гвардии Василий Суворов служил полевым прокурором, затем членом военной коллегии. В годы семилетней войны являлся генерал-губернатором Восточной Пруссии и, по отзывам, успешно справлялся с должностью. Он впервые ввел конкурс на закупку продовольствия для войск, чем сумел сберечь много казенных средств.

После смерти Елизаветы I вступивший на престол Петр III отправил его губернатором в Тобольск. Однако он не вступил в должность и участвовал в государственном перевороте, в результате которого на российский трон взошла Екатерина II. Причем именно генералу Суворову было поручено разоружить преданных императору Петру III голштинцев. С задачей генерал-поручик справился успешно, став одним из доверенных лиц императрицы Екатерины Великой. Был награжден почетным чином премьер-майора Преображенского и подполковника Измайловского гвардейских полков.

В 1763 году получил генерал-аншефа. Возглавлял особую комиссию, участвовал в политическом сыске. В конце своей карьеры стал сенатором. Был кавалером орденов Александра Невского и Св. Анны I степени. Вышел в отставку в 1768-м, проживал в Москве в собственном доме. Умер в 1775 году, когда его единственный сын уже сам находился в чине генерал-поручика.

Василий Иванович Суворов был женат на московской дворянке Авдотье Федосеевне Мануковой, которая получила в наследство старинный дом в Москве на Арбате, недалеко от церкви Николы Явленного. В этом доме у них и родился сын Александр. В такой знаменитой семье родился Александр Суворов. Его военная судьба была предопределена уже при рождении.

Разбил поляков и взял Емельяна Пугачева

В октябре 1742 года, не достигнув 12-летнего возраста, по воле отца Александр был зачислен рядовым мушкетером в лейб-гвардию Семеновского полка. Однако по обычаю тогдашнего дворянства не служил, а продолжал получать домашнее образование. Через 5 лет его произвели в капралы, и только в 1748-м, в возрасте 17 лет, он начал воинскую службу, в 1750 году стал сержантом.

Находясь в полку, Суворов работает над своим дальнейшим образованием, посещает занятия в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, изучает иностранные языки. Он владел французским, итальянским, немецким, польским, турецким, а также немного арабским, персидским, финским и карельским языками.

Опустим список его чинов в начале карьеры — он длинный и славный, перепрыгнем сразу в 1763 год, когда Суворов стал командовать Суздальским пехотным полком и был произведен в бригадиры. В 1769-м во главе бригады из трех пехотных полков он участвует в войне с польскими конфедератами, нанеся им ряд поражений. Был награжден орденом Св. Анны, произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками в Люблинском округе. В сентябре 1771 года отряд Суворова, насчитывающий всего 900 бойцов, наголову разбил 5000-й корпус так называемого гетмана Огинского, за что удостоен ордена Св. Георгия сразу III класса, став 34-м кавалером этой степени ордена в России.

В следующем, 1772-м, войска Суворова штурмом взяли укрепленный Краковский замок. Эти победы Суворова принесли ему всеобщую славу и во многом повлияли на исход войны.

В сентябре 1772 года произошел первый раздел Польши, в результате которого России отошла часть земель в Ливонии и Белоруссии с общим населением в 1 млн 300 тыс. человек. Поэтому потомки наголову разбитых поляков сегодня, мягко говоря, недолюбливают нашего великого полководца. К слову сказать, Суворов сыграл решающую роль в победе над войсками Костюшко и третьем разделе Польши в 1795 году.

С апреля 1773-го Суворов в армии генерал-фельдмаршала Румянцева участвует в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Получил ранение при взятии турецкой крепости Туртукай в Болгарии, был награжден орденом Св. Георгия II класса, став восьмым кавалером этой степени ордена в России. Войска Суворова отличились в сражениях у Гирсово и Колуджи, сам полководец получает чин генерал-поручика.

Затем он командовал Московской пехотной дивизией. По приказу императрицы участвовал в разгроме пугачевского бунта и отрядов его сподвижников. Отряд Суворова конвоировал захваченного в плен Емельяна Пугачева и, по свидетельству очевидцев, много общался с ним.

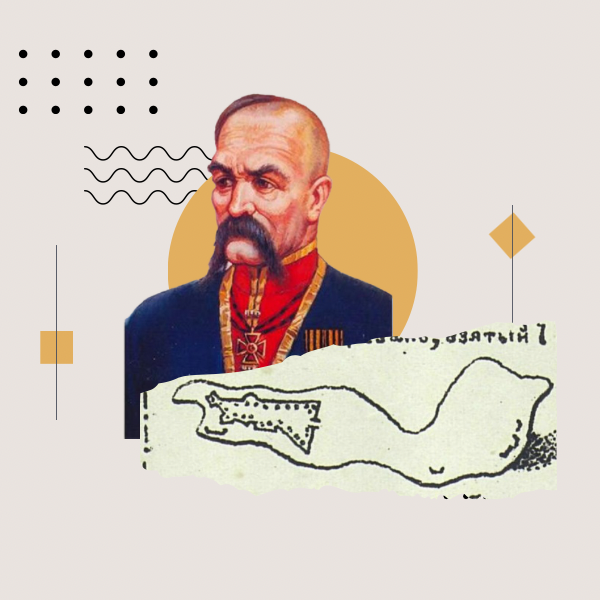

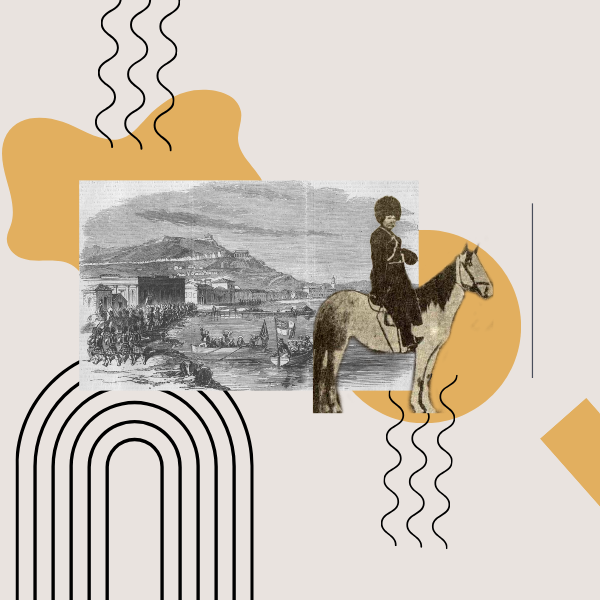

Привел ногайцев к присяге русской царице

В 1776-1777 гг. Александр Васильевич командует русскими войсками в Крыму и участвует в избрании на крымский престол хана Шагин Гирея. А в конце 1777-го генерал-поручик Суворов назначен командиром Кубанского корпуса, сменив на этом посту генерал-майора Ивана Бринка (в честь которого названа станица Бриньковская).

В 1778 году он строит ряд укреплений вдоль реки Кубани, названных позднее Черноморской кордонной линией. Одно из укреплений — построенный Суворовым Архангельский фельдшанец, на месте которого в 1793-м будет заложена столица Черномории — город Екатеринодар.

В мае того же года генерал Суворов становится командующим войсками в Крыму и на Кубани, а после стабилизации обстановки получает назначение в Новороссийскую губернию, затем в Астрахань и Казань.

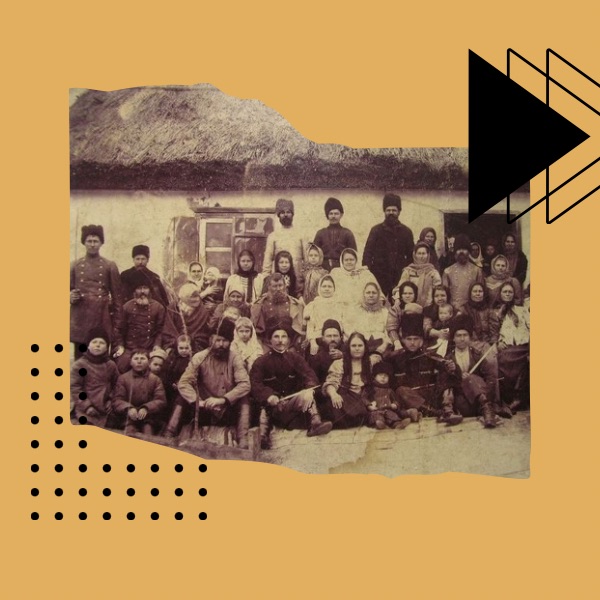

В 1782 году его вновь назначают командиром Кубанского корпуса. В 1783-м, по приказанию князя Григория Потемкина, участвует в переселении ногайцев с Кубани на новые земли и принимает у них присягу. История донесла до нас сведения, что при этом событии было выпито более 100 ведер водки и съедено несколько сот быков, баранов и овец. В общем, праздник удался на славу (хотя через время большинство ногайцев, забыв о присяге, попытались изменить императрице). А происходило это событие у ханского городка на территории современного Ейска.

Осенью того же года на реке Лабе Суворов разбил войска восставших ногайцев, после чего большинство ногайских мурз окончательно признали свою вассальную зависимость от России. За эти отличия полководца наградили орденом св. Владимира I степени, а в 1786-м произвели в генерал-аншефы.

Особо полководческий талант Суворова развернулся в годы Русско-турецкой войны 1987-1791 гг. В самом начале войны, командуя корпусом, Суворов наголову разбил десантные турецкие войска у крепости Кинбург, за что получил орден Андрея Первозванного. Затем последовала осада Очакова, сражения при Фокшанах, Рымнике и взятие Измаила.

При взятии этой знаменитой крепости штурмовыми колоннами командовали кошевой атаман Захарий Чепега, а также будущие герои Отечественной войны 1812 года генерал-майор М.И. Кутузов и бригадир М.И. Платов. Все трое были награждены орденами Св. Георгия III класса. Сам Суворов стал графом Рымникским и кавалером ордена Св. Георгия I класса, седьмым кавалером этого ордена I ст. в России — шестым был Светлейший князь Григорий Потемкин.

В послевоенное время Суворов командовал войсками на границе со Швецией, а после смерти князя Потемкина возглавил войска в Новороссии и приступил к укреплению новых южных границ Российской империи.

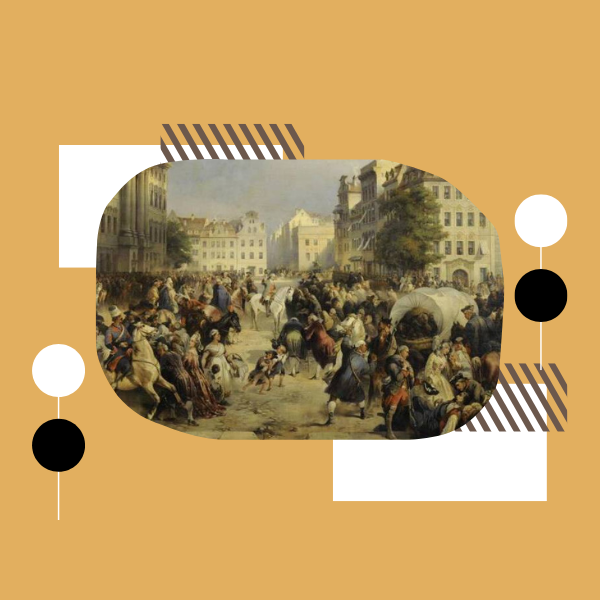

В 1794 г.оду Суворов вновь участвует в сражениях с польскими мятежниками Тадеуша Костюшко. Особенно его войска отличились при взятии Праги, после чего капитулировала Варшава. В составе войск Суворова воевало два конных полка черноморских казаков под командованием атамана Захария Чепеги. За боевые подвиги атаман получил чин генерал-майора и орден Св. Владимира II степени.

Рассказывают, что после взятия Варшавы генерал-аншеф Суворов отправил императрице реляцию о победе, состоящую всего из трех слов: «Ура! Варшава наша!», на что императрица так же кратко ответила: «Ура! Фельдмаршал Суворов!», извещая о присвоении ему звания генерал-фельдмаршала.

Подвиг русского солдата

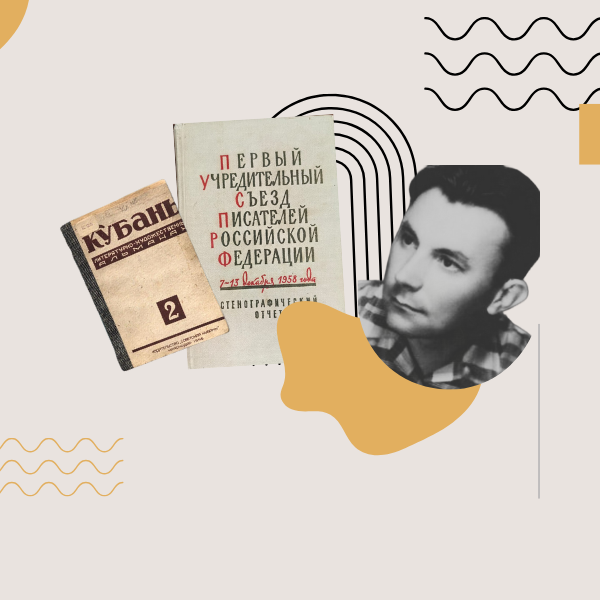

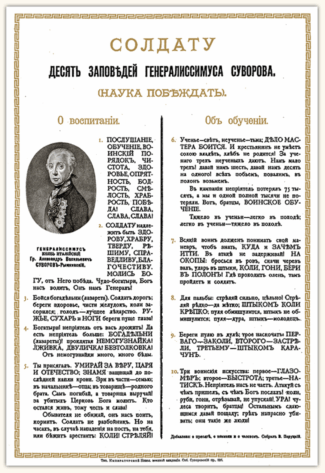

После польской кампании фельдмаршал Суворов командовал войсками в Польше, Харьковском и Екатеринославском наместничествах. В это время он пишет свой знаменитый военно-теоретический труд «Наука побеждать». Знаменитые 10 заповедей Суворова, такие как: «Ученье — свет. Неученье — тьма», «Дело мастера боится», «Молись богу — от него победа», «Бог нас водит, Он нам генерал!», «Обывателя не обижай — он нас поит, кормит», «Солдат — не разбойник», «Штыком коли крепко, пуля обмишулится, штык не обмишулится, пуля дура — штык молодец» и многие другие, сегодня знают офицеры не только Российской, но и многих других армий мира.

С воцарением в России Павла I, сторонника прусской палочной дисциплины в войсках, знаменитого полководца постигла опала, и он был отправлен в отставку без права ношения мундира.

Только ввиду настоятельной просьбы австрийского императора Франца II, обеспокоенного победами французских республиканцев в Европе, Павел I снял опалу и назначил Суворова, которому австрийский император также присвоил чин генерал-фельдмаршала Священной Римской империи, командующим Русско-австрийской армии. Начался легендарный Итальянский поход 1799 года. От французских войск Суворов освободил Милан, Турин и всю Северную Италию. За эти выдающиеся заслуги по Указу императора Павла I Суворову был присвоен титул князя Италийского.

Заняв Северную Италию, Суворов стал готовиться к походу на Париж. Однако англо-австрийские союзники, опасаясь дальнейшего усиления России в этих землях, решили направить войска Суворова в Швейцарию на соединение с действовавшими там русско-австрийским войсками. Начался исторический переход суворовских войск через Альпы. Русские войска взяли знаменитый Чертов мост, перевал Сен-Готард и заснеженные вершины горы Бинтнерберг. Спустившись в долину, измученные войска Суворова были вынуждены в полном окружении, с боями прорываться на соединение с войсками корпуса генерала Римского-Корсакова. И русские войска, несмотря ни на что, прорвались к своим. Это был настоящий подвиг русского солдата.

В октябре 1799 года Суворов становится генералиссимусом российских сухопутных и морских сил.

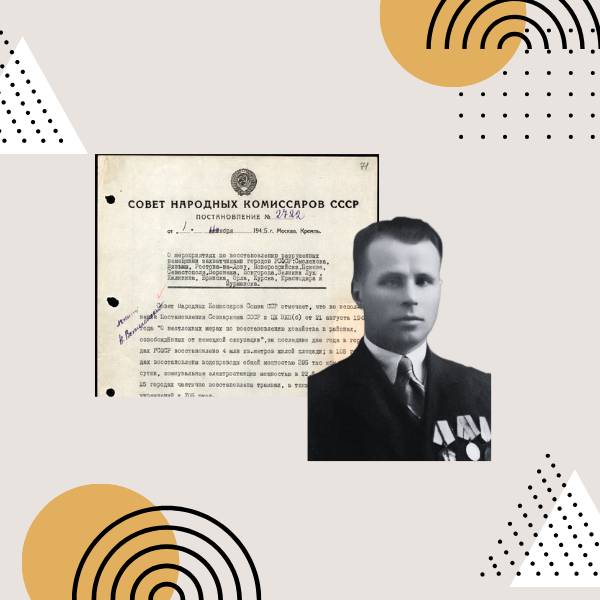

В советское время, 26 июня 1945-го, Верховный Совет СССР учредил высшее звание: генералиссимус СССР, и на следующий день, 27 июня, его был удостоен Иосиф Сталин. К слову сказать, Сталин не стремился к этому званию и ни разу в жизни не надел погоны генералиссимуса. На всех портретах он изображен только в маршальском мундире. В современной России звания генералиссимуса законодательно не предусмотрено.

Весь Альпийский поход 69-летний Суворов провел верхом на казачьей лошади, одетый в легкий мундир. Силы его были подорваны. Возвращаясь из похода в Россию, Суворов тяжело заболел и 6 мая 1800 года умер в Санкт-Петербурге, в доме своего родственника графа Хвостова, не дожив до своего 70-летия. Полководца похоронили в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры.

«Я не слишком входил в отношения с женщинами»

Что касается личной жизни, то она у Александра Васильевича складывалась не так удачно, как его военная карьера. Александр Васильевич мог довольствоваться малым. Когда он находился в опале, к нему представили надзирателей. Один из них писал в отчете:

«Он вставал за 2 часа до света, пил чай, обливался водою, на рассвете шел в церковь, где стоял заутреню и обедню, причем сам читал и пел. Обед подавался в 7 часов, после обеда Суворов спал, потом обмывался, в свое время шел к вечерне, после того обмывался раза три и ложился спать. Скоромного он не ел, был весь день один и разговаривал лишь со своими людьми, несколькими отставными солдатами. Носил он обыкновенно камзольчик, одна нога в сапоге, другая (раненая) в туфле».

Отдавая себя полностью военной службе, Александр Васильевич не помышлял о семье. «К 40 годам он был совершенно неискушенным в делах сердечных, да и не проявлял особого интереса к вопросу обзаведения семьей», — писал его биограф.

Из письма Суворова генералу Бибикову: «Я не слишком входил в отношения с женщинами… Мне недоставало времени заниматься с ними, и я страшился их».

Однако, уступив настояниям отца, он дал согласие на брак. Отец сам подобрал невесту. Как опытный царедворец, он, по своему мнению, выбрал достойную партию сыну — княжну Варвару Ивановну Прозоровскую, представительницу княжеского рода, ведущего свою историю от ярославских Рюриковичей. По словам современников, княжна была красавицей по меркам той эпохи: румяна, свежа, статна.

Их помолвка состоялась в декабре 1773 года, свадьбу сыграли через год в Москве. Александру Васильевичу исполнилось 43 года, и он уже имел чин генерал-поручика. В следующем году, 1 августа, родилась дочь Наталья.

Однако в семье не все было ладно. Княжна Варвара любила приемы и балы, чего терпеть не мог боевой генерал, жизнь которого состояла из бесконечных баталий и переездов. Суворов был образованным человеком, знающим несколько иностранных языков. В противоположность ему, супруга хоть и происходила из знатного рода, но даже писала с ошибками, а круг ее интересов ограничивался светскими развлечениями. Биограф Суворова Сергей Козлов утверждал: «Уже на первый взгляд между супругами не было ничего общего». Кроме того, Варвара Ивановна любила пофлиртовать, и не только.

В 1779-м состоялся его первый разрыв с женой. Суворов, уличив супругу в измене, потребовал развода. Однако в дело вмешались влиятельные родственники жены и даже сама императрица. Развода не дали. Вскоре состоялось их церковное примирение с чтением молитвы.

В апреле 1784 года произошел их окончательный разрыв, а в августе у Варвары Ивановны родился сын Аркадий. Развод Суворову вновь не дали, даже при том, что об этом ходатайствовал всесильный Григорий Потемкин. Но с этого времени супруги стали жить врозь, и полководец выплачивал своей жене определенный пансион на проживание.

Дети знаменитого отца

Что касается детей, то Александр Васильевич очень любил дочь Наталью и ласково называл ее Суворочкой. Для получения образования он отдал ее в Смольный институт, откуда она вышла фрейлиной ко двору императрицы. Однако Суворов не хотел, чтобы дочь повторила ошибки матери. Он забрал ее от двора и отправил в свою усадьбу, где Наталья самостоятельно продолжила свое образование.

В 1795 году он выдал ее замуж за старшего брата фаворита Екатерины II графа Платона Зубова — генерал-поручика Николая Зубова. В браке у них родилось семеро детей. После смерти мужа Наталья Александровна получила огромное наследство и переехала в Москву, где воспитывала своих малолетних детей. Умерла в 1844-м. Москвичи сохранили о ней самые теплые воспоминания. Городские легенды донесли до нас историю о том, что в 1812 году, покидая Москву перед ее захватом Наполеоном, Наталья Александровна с семьей была остановлена передовым отрядом французов. Узнав, что перед ними дочь великого полководца Суворова, французский офицер отдал ей честь и беспрепятственно отпустил к своим.

Сын — Аркадий Суворов — родился в 1784 году. Когда он подрос, императрица Екатерина назначила его камер-юнкером к своему внуку Великому князю Константину Павловичу. В 15 лет он женился на фрейлине, внучке адмирала Сенявина, Елене Нарышкиной. Невесту ему подобрал отец.

Аркадий Александрович пошел по стопам родителя, стал генерал-поручиком. Вместе с отцом участвовал в Итальянском и Швейцарском походах, затем в войнах с Францией, Австрией и Турцией. Молодой человек заслужил любовь и уважение командиров и подчиненных. Генерал Аркадий Александрович Суворов погиб в 1811 году при переправе через реку Рымник.

У Аркадия Суворова было три дочери и двое сыновей. Наиболее известным стал генерал от инфантерии Александр Аркадьевич, занимавший пост санкт-петербургского военного генерал-губернатора и генерал-инспектора пехоты. Его единственный сын Аркадий Александрович, флигель-адъютант императора Александра II, умер бездетным. На нем закончился княжеский и графский род Суворовых по мужской линии.

В Краснодаре именем А.В. Суворова названа одна из центральных улиц города, в Мариинском сквере ему установлен памятник, его имя присвоено лицею №48. Военно-историческое общество ежегодно проводит Суворовские чтения, на которых присутствуют как известные историки и военные, так и молодые краснодарцы, будущие продолжатели дела великого полководца.