Кто ты, забытый герой?

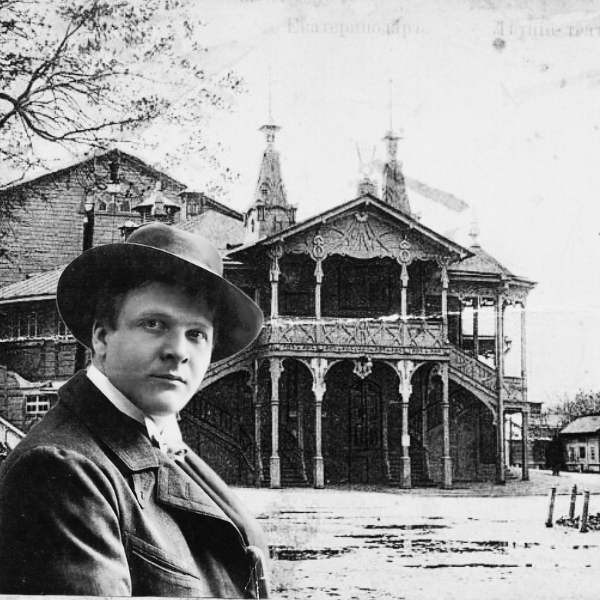

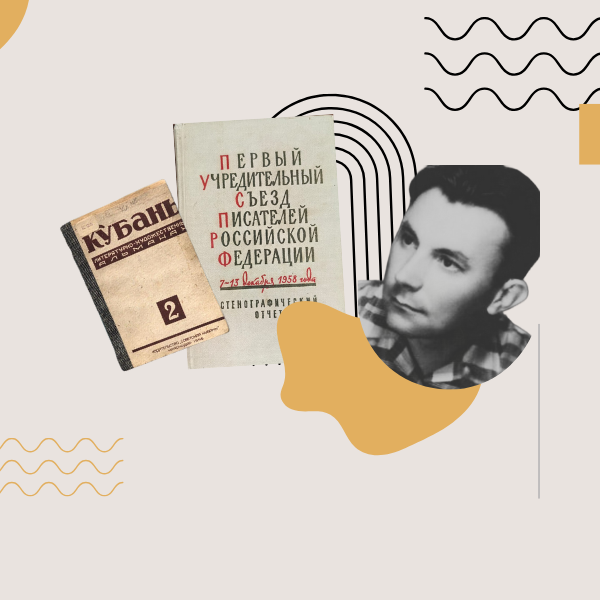

Впервые о Вячеславе Матвеевиче я услышал из уст известного кубанского краеведа и публициста Ивана Григорьевича Федоренко в конце 80-х годов ХХ века, когда работал в музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. С тех пор стал изучать его биографию в краевом архиве, редких публикациях, разыскал его прижизненные статьи в журнале «Огонек», книгу «Русский сокол», поднял его послужной список, пенсионное дело и другие источники. В мае 1989 г. в газете «Комсомолец Кубани» вышла моя первая статья о В.М. Ткачеве «В вихре века». Наверное, это была первая публикация о летчике после его смерти. Затем тему продолжили многие кубанские и российские историки и краеведы. Имя выдающегося авиатора Вячеслава Ткачева было возвращено из забвения.

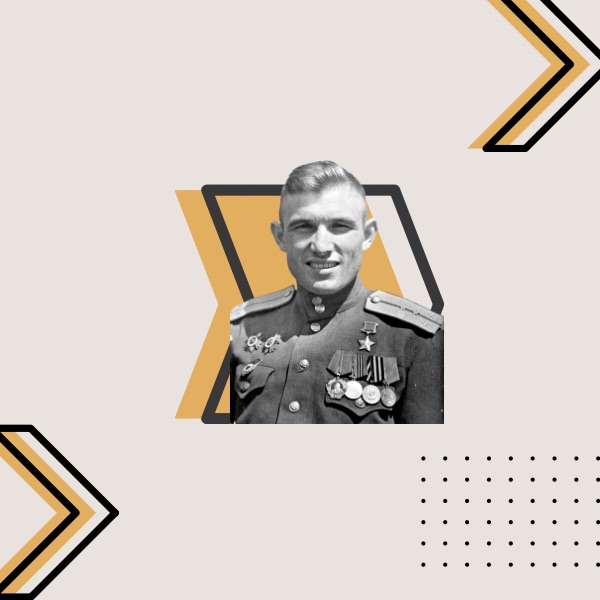

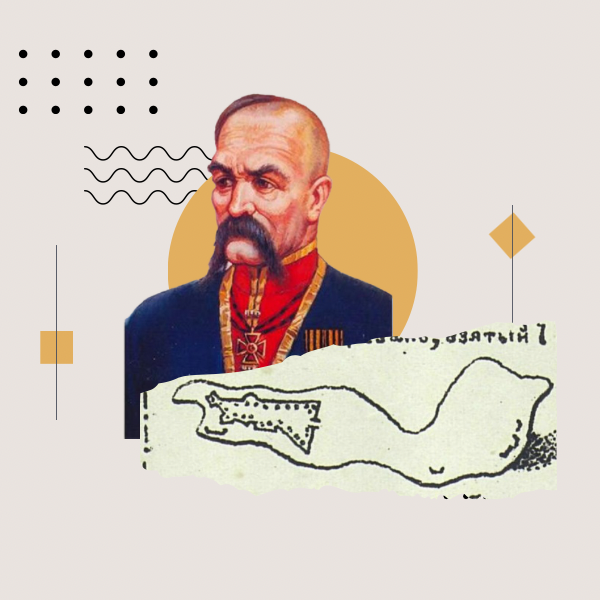

Если говорить кратко, то биографию Ткачева можно описать одним словом — «впервые». Пионер русской авиации, участник первого в истории русской авиации полета в строю. Первый летчик, награжденный орденом Святого Георгия Победоносца. Автор первого в России руководства для летчиков. Организатор первых истребительных авиагрупп. Первый русский генерал авиации. Так кто же он, этот прославленный летчик?

Вячеслав Матвеевич родился 24 сентября 1885 г. в станице Келермесской Майкопского отдела Кубанской области в семье кубанского казака, потомственного дворянина полковника Матвея Васильевича Ткачева. В том же году он был крещен в Покровской церкви.

«Слышали шум мотора, но автомобиля не было…»

Слава Ткачев с детства слышал рассказы старых казаков о боевых походах, сражениях, мечтал о воинской славе. К шести годам молодой казачок стал прекрасным наездником, к десяти обучился грамоте, окончив министерское станичное двухклассное училище. Затем продолжил образование в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе, где учился вместе с будущим известным летчиком П.Н. Нестеровым. Этот этап своей жизни он подробно описал в изданной в Краснодаре в 1961 г. книге «Русский сокол».

30 августа 1904 г. по окончании корпуса В.М. Ткачев зачислен юнкером на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в Константиновское артиллерийское училище, откуда 30 июня 1906 г. был выпущен хорунжим во 2-ю Кубанскую казачью артиллерийскую батарею. Летом 1908 г. переведен в Закавказье в 5-ю Кубанскую казачью батарею, а 6 мая 1909-го произведен в чин сотника. В 1910 г. награжден орденом св. Станислава 3-й ст.

В 1910-1912 годах Вячеслава Матвеевича прикомандировали к Одесскому кадетскому корпусу в качестве офицера-воспитателя. Здесь он увлекся зарождающейся авиацией. Увлечение переросло в дело всей жизни.

Сам Вячеслав Матвеевич вспоминал:

«Как-то, возвращаясь через стрельбищное поле, мы услышали звук, напоминающий шум мотора автомобиля. Он раздавался где-то близко, но автомобиля нигде не было видно… Я почему-то взглянул вверх и — о, чудо! — над нашими головами на высоте около пятисот метров плавно парил озаренный лучами заходящего солнца аэроплан… Это захватывающее зрелище решило мою дальнейшую судьбу».

Прочитав в «Одесских новостях», что в городе открывается пилотская школа, куда офицеры Одесского гарнизона принимались бесплатно, сотник Ткачев тут же поступил в нее. В 1911 г. Вячеслав Матвеевич окончил авиашколу Одесского аэроклуба и получил от всероссийского аэроклуба диплом гражданского пилота за номером 65.

Желая продолжить летное образование, он пишет рапорт за рапортом, добиваясь перевода из артиллерии в авиацию, и вот наконец его желание удовлетворено. В сентябре 1912 г. его зачислили в созданную в конце 1910 г. Севастопольскую офицерскую школу авиации.

«Опустился в Тамани, как раз у подножия памятника в честь запорожцев»

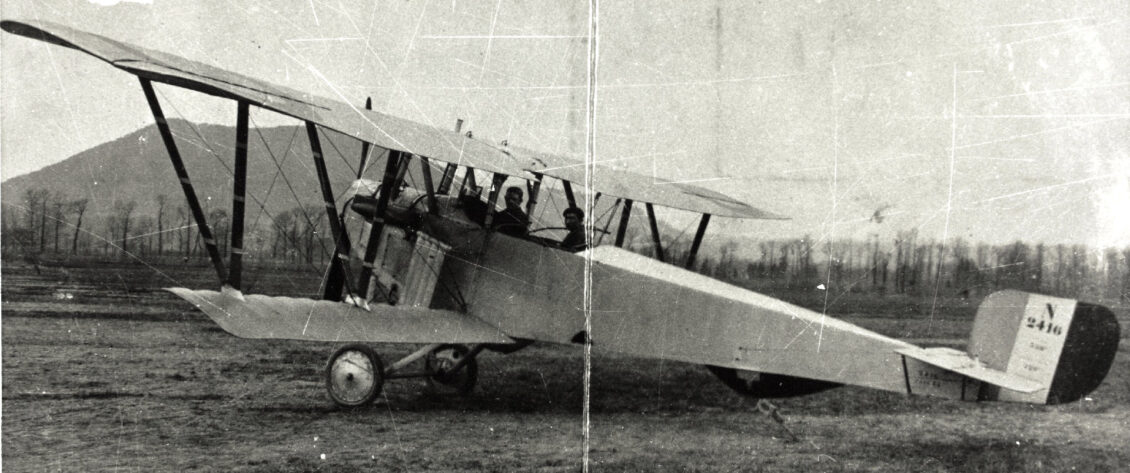

Вначале он летал на устаревшем «Фармане», вскоре пересел на более современный аэроплан «Ньюпор». 11 декабря 1912 г. после успешной сдачи экзаменов В.М. Ткачеву было присвоено звание военного летчика, а в феврале он был награжден орденом св. Анны 3-й ст.

Летчик Ткачев начинает службу в 7-й воздухоплавательной роте, а после ее расформирования проходит службу в XI корпусном авиаотряде, где вновь встречается со своим давним другом П.Н. Нестеровым. Вместе с ним и М.Г. Передковым наш герой участвовал в знаменитом групповом перелете в составе звена (впервые в истории авиации «в плотном строю») по маршруту Киев — Остер — Нежин — Киев.

В октябре 1913 г. Ткачев на аппарате «Ньюпор IV» совершает перелет по маршруту: Киев — Винница — Бирзула — Одесса — Алешки — Джанкой — Тамань — Екатеринодар. Сохранился подробный отчет Вячеслава Матвеевича об этом перелете. Вот лишь краткие выдержки из него.

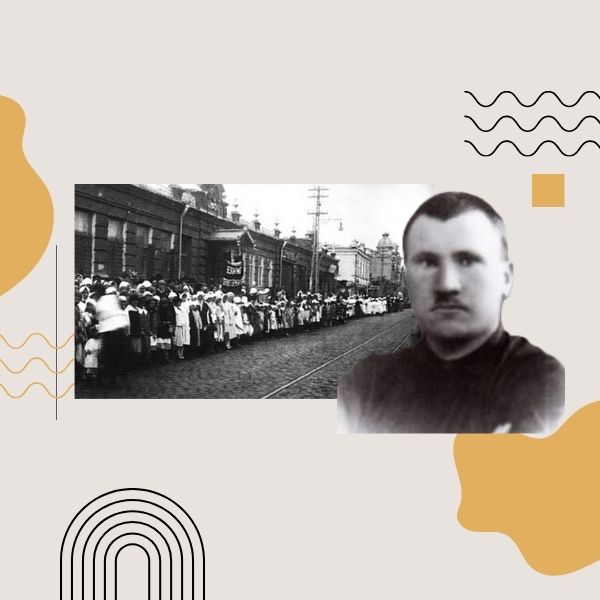

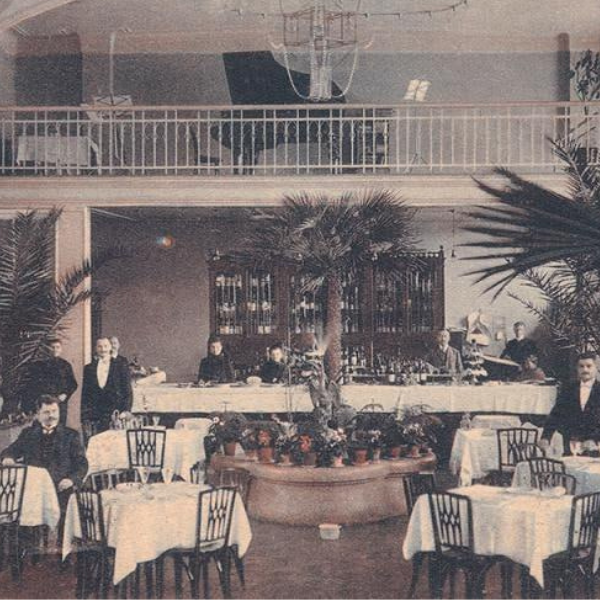

«В 7 часов 20 минут я вылетел из Киева… Перелет Винница — Бирзула дался легко…». Но не все было гладко, на перелете Джанкой -Тамань заглох мотор. Случись это часом позже, садиться пришлось бы в Керченский пролив. «Перетянув благополучно на высоте 1500 метров Керченский пролив, я опустился в Тамани, как раз у подножия памятника в честь запорожцев. Тут же меня окружила толпа любопытных, впервые видевших крылатую машину. Появился и представитель власти — то ли станичный атаман, то ли его помощник… На другой день в 9 часов 35 минут утра вылетел из Тамани. Примерно в 11 часов подлетел к Екатеринодару. Здесь выбирать долго место для спуска не пришлось, возле бегового поля между рощей и Черноморским вокзалом раскинулся огромный пустырь, на который я и сел, покрыв расстояние в 190 км за 1 час 25 минут… Три дня по вечерам я демонстрировал полеты, на которых присутствовали воинские части и учащаяся молодежь. Огромная площадь пустыря была заполнена толпой…».

Полный триумф ждал летчика в столице Кубани, по свидетельству очевидцев, весь город высыпал посмотреть полеты.

За этот, без преувеличения, подвиг Вячеслав Матвеевич Ткачев был награжден золотым жетоном Киевского общества воздухоплавателей «За выдающийся перелет в 1913 году», а по службе повышен в чине. 5 октября 1913 г. высочайшим приказом В.М. Ткачев произведен в подъесаулы.

Даже противник восхищался русским казаком

10 марта 1914 г. подъесаул Ткачев назначен командиром ХХ корпусного авиаотряда, приданного штабу 4-й армии.

С самого начала Первой мировой войны в составе авиаотряда он находился на фронте, проявляя чудеса храбрости. Боевая доблесть и мужество Вячеслава Ткачева были известны всей армии. За ратные подвиги он первый среди русских летчиков был награжден орденом Георгия Победоносца.Журнал «Кубанский Казачий Вестник» так описывал этот подвиг:

«12 августа во время отхода наших из района Красника подъесаул Ткачев производил воздушную разведку. При возвращении он был обстрелян, и пуля пробила банку с маслом. Ткачев ногой заткнул дырку и продолжал с большим напряжением и риском, чтобы долететь до своих отступающих цепей пехоты. Ткачеву удалось спланировать между своими и неприятельскими цепями пехоты, но, жалея свой аппарат, летчик с помощью нескольких людей из нашей цепи раздобыл двуколку и, привязав к ней под огнем наседавших австрийцев аэроплан, на глазах их благополучно вывез аппарат».

О его героизме писал даже противник! Газета «Берлинер Тагеблатт» от 25 августа 1914 г. сообщала:

«…русский летчик казак — ротмистр Ткачев произвел блестящую разведку в тылу и на флангах наших победоносных войск. Он был сильно обстрелян огнем наших войск и ранен в ногу, также был изрешечен бензобак его летательного аппарата. Однако русский летчик благополучно приземлился за русской линией. С помощью отступающих русских он спас свой летательный аппарат под огнем наших атакующих войск».

В бою был смел до дерзости

Летая на несовершенных «ньюпорах», которые первоначально даже не были вооружены, а для защиты от ружейного огня противника некоторые летчики подкладывали под сиденье… сковородку, он одерживал победы.

В декабре 1914 года, возвращаясь из воздушной разведки, он встретился с неприятельским аэропланом «Альбатрос» и атаковал его, будучи вооружен револьвером системы «Наган». В результате этого странного по нынешним временам боя противник был сбит. Это был его первый сбитый самолет.

С 4 по 7 июня 1915 г., несмотря на явную опасность для жизни от огня зенитных батарей, он неоднократно пробивался в тыл неприятеля, собирая важные сведения. Встретившись с немецким аэропланом, вооруженным пулеметом, вступил с ним в поединок и обратил его в бегство.

Командуя с 25 апреля 1916 г. XI авиадивизионом, Ткачев не только обучал молодых летчиков, но и сам участвовал в воздушных боях.

Летом 1916 г. немцы сосредоточили мощную для того времени группу бомбардировочных аэропланов, в которую входило около ста машин. Эта группа буквально терроризировала тылы русских войск. По распоряжению ставки Ткачевым была сформирована, вооружена и обучена первая в России истребительная авиагруппа. Результаты ее деятельности не замедлили сказаться. В течение сентября немецкие бомбардировщики были разгромлены. Только в один день, 13 сентября, противник лишился шести бомбардировщиков. В этот день 7 русских истребителей во главе с Ткачевым перехватили группу из 8 немецких бомбардировщиков, пытавшихся прорваться к городу. Завязался бой. Лишившись трех машин, германцы повернули обратно, но наши летчики преследовали их и, потеряв от заградительного огня один истребитель, сбили еще три бомбовоза.

Главное кредо авиатора

По предложению Ткачева на его аппарате «Моран Парасоль» установили облегченную рацию, позволявшую корректировать артиллерийский огонь. Первое испытание дало ошеломляющий результат: за 20 минут артналета были уничтожены три неприятельские батареи.

Выдающиеся организаторские способности Ткачева оценило высшее командование: 3 сентября 1916 г. его назначили инспектором (командующим) авиации и воздухоплавания Юго-Западного фронта. Причем командующий фронтом генерал Брусилов наложил такую резолюцию на представлении летчика: «Мне для дела, кроме Ткачева, никого не надобно».

Третьего декабря 1916 г. Ткачева произвели в чин войскового старшины. Приказом по армии и флоту от 08.05.1917г. он был награжден второй георгиевской наградой — Георгиевским оружием.

Благодаря его успешному командованию фронтовой авиацией соотношение сбитых германских и русских самолетов на Юго-Западном фронте в августе-декабре 1916 года достигло 4:1.

Сослуживцы Вячеслава Матвеевича с большой теплотой отзывались о своем командире, выделяя его ясный ум, непоколебимую волю и большую личную храбрость. Будучи очень строгим, но справедливым, Ткачев оставался особо требовательным, в первую очередь к себе. Все боевые задания он выполнял наряду с остальными летчиками, а более ответственные, рискованные полеты брал на себя. Это было его системой.

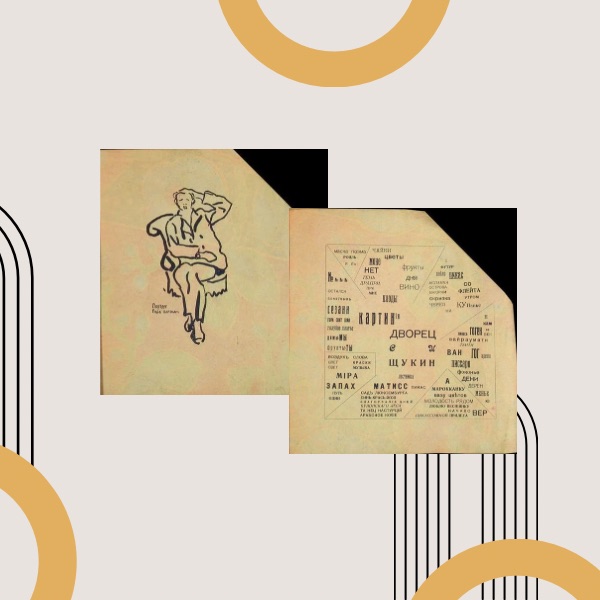

Имея воздушные победы и внимательно следя за победами других пилотов, обобщив опыт воздушных боев, в январе 1917 г. Ткачев издает специальный учебник «Материалы по тактике воздушного боя», который отпечатали и разослали в авиационные части. Это было первое руководство для русских летчиков. Основой стал параграф №1, в котором говорилось:

«Всякий аппарат, независимо от его назначения, при встрече с противником над позицией, а тем более в нашем тылу, должен немедленно его атаковать…».

Это было главным кредо Вячеслава Матвеевича.

Революцию решительно не принял

9 июня 1917 г. Ткачева назначили начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного Главнокомандующего, он стал главнокомандующим авиации действующей армии России, сменив на этом посту Великого князя Александра Михайловича. Причем даже отстраненный от командования великий князь, признавая заслуги Ткачева, рекомендовал его как «своего достойного заместителя, популярного среди летчиков, прошедшего на фронте всю войну и имевшего выдающийся стаж на всех командных должностях».

Будучи на посту главы русской авиации, В.М. Ткачев все силы отдает ее усилению. Он проводит ряд крупных прогрессивных мероприятий, улучшающих боевую работу. При выполнении всех этих задач не прекращалась и летная работа Ткачева. В августе 1917 года за боевые отличия он произведен в чин полковника.

К свержению самодержавия Ткачев отнесся сочувственно и поддержал созыв первого Всероссийского авиационного съезда, на котором обратился к делегатам с призывом спасти для Родины авиационное имущество. Он задумал провести ряд радикальных реформ в авиации, но осуществить их уже не успел.

Однако, как и многие представители русского офицерского корпуса, Октябрьскую революцию решительно не принял. 19 ноября 1917 г. он пишет и.о. Верховного главнокомандующего генералу Духонину рапорт об отставке и утром 20 ноября 1917 г. покидает Ставку, отправив полную горечи телеграмму в Авиасовет:

«Разрушать своими руками то, в создании чего я с таким трудом и риском сам участвовал, я не могу. Я уезжаю туда, где будут формироваться те здоровые силы, которые должны будут спасти нашу Родину…».

В этот же день в Ставку прибыл новый главковерх прапорщик Крыленко. Толпа матросов — диких, озлобленных — на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась. Такая же участь постигла и многих других чинов штаба. Останься В.М. Ткачев в Ставке хоть на несколько часов дольше, такая же судьба могла постигнуть и его самого.

Полковник уезжает на родную Кубань. Бывший главком авиации России не остается безучастным наблюдателем и добровольно вступает рядовым в конный отряд полковника Кузнецова, с которым участвует в боях. Раненым попал в плен, с марта по август 1918 г. находился в майкопской тюрьме, избежал гибели только благодаря заступничеству земляков.

В декабре 1918 г. он формирует 1-й Кубанский авиаотряд, с которым участвует в освобождении Кубани и боях на Царицынском фронте. Затем командует авиагруппой Кавказской армии генерала Врангеля. В мае 1919 г. был произведен в генерал-майоры, в декабре назначен инспектором (командующим) авиацией Кубанской армии. 14 марта, накануне оставления Екатеринодара, весь летный состав убыл в Крым.

Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами юга России генерал-лейтенанта А.И. Деникина от 1 апреля 1920 г. генерал-майор В.М. Ткачев был назначен начальником авиации Вооруженных сил юга России. А после отставки Деникина приказом генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля назначается командующим авиацией Русской армии в Крыму.

Вернулся на Родину, пройдя через лагеря и лишения

В ноябре 1920 г. генерал Ткачев в составе Русской армии эвакуировался из Крыма. 24 года прожил он в эмиграции — вначале в Турции, а затем в Югославии. К счастью, ему удалось устроиться в югославскую авиацию пилотом авиашколы, затем вольнонаемным чиновником в штабе авиации. Выйдя в отставку в 1934 г., он поселился в городе Нови Сад, затем жил в городе Земун, преподавал в русской мужской гимназии.

Генерал Ткачев первоначально принял участие в формировании Русского корпуса на Балканах. Однако вскоре порвал с эмигрантскими организациями, поддерживающими фашистский режим. С 1942 г. он стал работать начальником внешкольного воспитания русской молодежи, мужской и женской гимназий в Белграде. При приближении советских войск в 1944 г. принимает твердое решение вернуться на Родину.

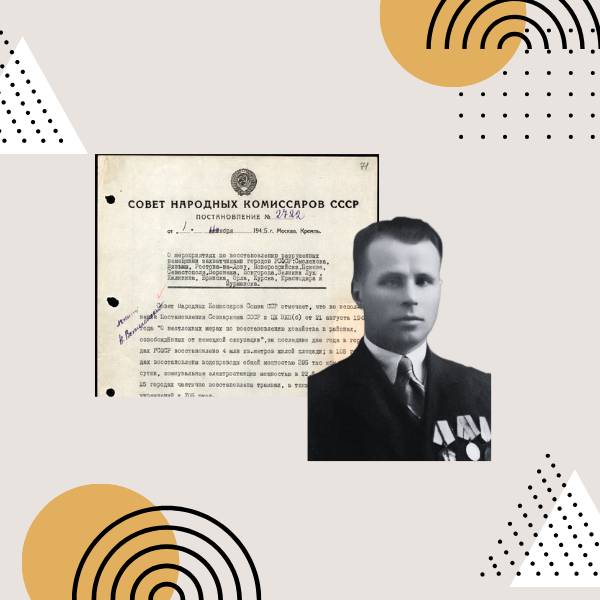

Офицеры Смерша 3-го Украинского фронта не поверили в искренность побуждений Вячеслава Ткачева. В августе 1945 г. он был осужден Особым совещанием при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ. Заключение отбывал в Сиблаге, Озерлаге и Лагерном отделении Мордовской АССР. 5 февраля 1955 г. его выпустили «с погашением в правах», без права жительства в больших городах.

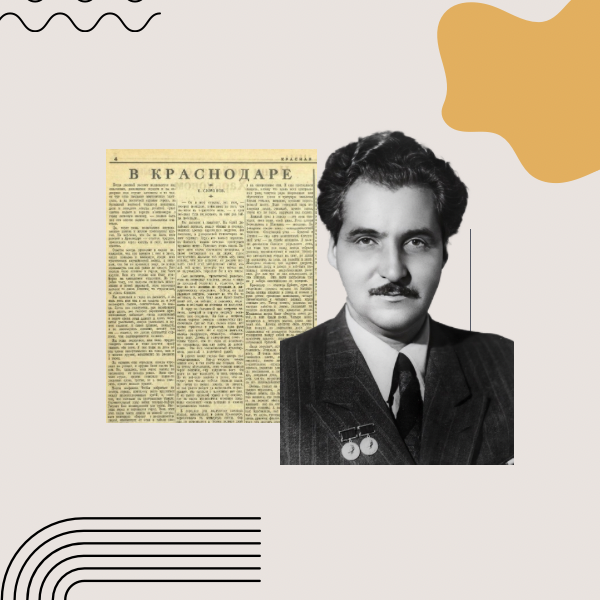

Вячеслав Ткачев не воспользовался правом иностранного подданного и остался в России. Он поселился в родном краю, в Краснодаре, и стал гражданином СССР. Для пожилого больного человека, каким к тому времени стал Ткачев, это были трудные, полные житейских невзгод времена.

По причудливому стечению обстоятельств 70-летний «белый» генерал был вынужден работать в артели инвалидов имени Чапаева, где его коллегами по переплетному цеху были бывшие буденовцы и кочубеевцы. Иногда между «непримиримыми классовыми врагами» возникали нешуточные словесные баталии. Вскоре по состоянию здоровья Вячеслав Матвеевич был вынужден оставить артель, оформил пенсию — 27 рублей в месяц.

Но, несмотря на материальную нужду, дух Вячеслава Матвеевича не был сломлен. Он начинает работу над воспоминаниями об истории русской авиации, тратя часть и без того скудных средств на покупку бумаги, плату машинистке, а также на поездки в другие города для работы в архивах.

«Моя политика и мой водитель в жизни — это любовь к Родине и к моему народу»

Приблизительно в это время он узнает адрес своей жены Надежды Алексеевны Яновской, проживающей во Франции, с которой был обвенчан в Екатеринодарской церкви святого Дмитрия Ростовского 20 января 1919 г. В Крайгосархиве, в личном фонде В.М. Ткачева, хранится трогательная переписка между Вячеславом Матвеевичем и Надеждой Алексеевной, которая хлопотала о переезде Ткачева во Францию. Но старый больной человек, получающий более чем скромную пенсию, отвечает отказом на это предложение:

«Я одинокий старик, мне 76 лет, живу на скромную пенсию, которой прибавляю заработком пером, — писал В.М. Ткачев, — но у меня есть утешение — я вновь на Родине. Я не коммунист, моя политика и мой водитель в жизни — это любовь к Родине и к моему народу».

По заданию исторической секции ВВС он пишет книгу «Крылья России. Воспоминания о далеком прошлом русской авиации 1910-1917 гг.», начат и новый труд. Но эти рукописи при жизни Ткачева так и не увидели свет. Жизненные невзгоды, боевые ранения и болезни не позволили осуществить его творческие замыслы. 25 марта 1965 г., на восьмидесятом году жизни, Вячеслав Матвеевич скончался, его похоронили на Славянском кладбище.

Так печально закончилась жизнь замечательного человека, стоявшего у истоков зарождения русской авиации. Имя его на несколько десятилетий было забыто. И только с возрождением новой России и казачества вновь заговорили о некогда прославленном кубанце.

В 1995 г., в 110-летнюю годовщину со дня рождения В.М. Ткачева, по инициативе Фонда культуры Кубанского казачества начались мероприятия по увековечиванию памяти знаменитого кубанского казака. В тот год на доме по ул. Шаумяна (ныне Рашпилевская), 82, в котором жил Ткачев, установили мемориальную доску. На ее открытие прибыл главком авиации России генерал-полковник П.С. Дейнекин, руководство края и города, кубанские казаки и жители города, а во время торжественной церемонии в небе над городом в парадном строю пронеслись летчики пилотажной группы «Русские витязи».

В 2007 г. в Санкт-Петербурге была издана книга В.М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910-1917 гг.».

На могиле летчика установили новый, подобающий его заслугам памятник, а его именем названа одна из улиц Краснодара.