Хроника воздухоплавательной жизни

Очередной Новый год. Редакция журнала «Огонек» обратилась к «заявившим себя на том или другом поприще общественной деятельности».

Вопрос был один: «Какие благопожелания шлете вы России на наступающий 1910 год?».

Шесть страниц январского номера «Огонька» оказались заполнены посланиями от представителей дипломатического корпуса до общественных деятельниц и беллетристов.

Чрезвычайный посланник и полномочный министр Китая был высокопарно-метафоричен:

«По случаю Нового Года желаю наилучшего отношения между народами Сына Неба и Белого Царя и Всероссийской Империи всякого благополучия».

Экс-председатель Совета министров граф С.Ю. Витте выражал надежду:

«Чтобы все верноподданные Государя Императора познали за непреложную истину, что государство жить здоровою жизнью на ниве взаимной ненависти не может».

А шталмейстер императорского двора граф И.В. Стенбок-Фермор зорко смотрел в будущее:

«Желал бы, чтобы на русском заводе по чертежам русских изобретателей был построен летательный аппарат, безусловно устойчивый при всяких порывах ветра, при быстроте хода, большей всякого воздушного течения, и совершенно безопасный при спуске. Желал бы, чтобы Россия по количеству, хотя бы еще и несовершенных, всяких летательных аппаратов и по интересу к делу воздухоплавания занимала первое место в мире».

Так началась «хроника воздухоплавательной жизни в России».

Споры о биплане

Пресса усиленно подогревала интерес к зарождающейся на глазах авиации или, как говорили тогда, «авиатике»:

«Победа человеческого гения над воздухом становится очевидной и заставляет верить в человеческий гений и надеяться на новое, лучшее существование в будущем.

Мы отстали от Западной Европы, но это нисколько не мешает нам в недалеком будущем если не опередить европейцев, то, во всяком случае, стать с ними на один уровень.

В России поняли это, и уже принимаются меры к созданию нового огромного дела».

И вскоре появились газетные заголовки о первых полетах и первых отечественных наработках в области авиастроения.

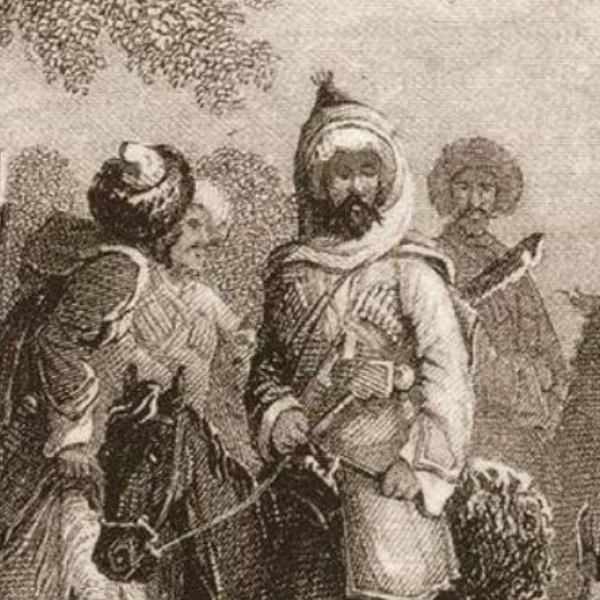

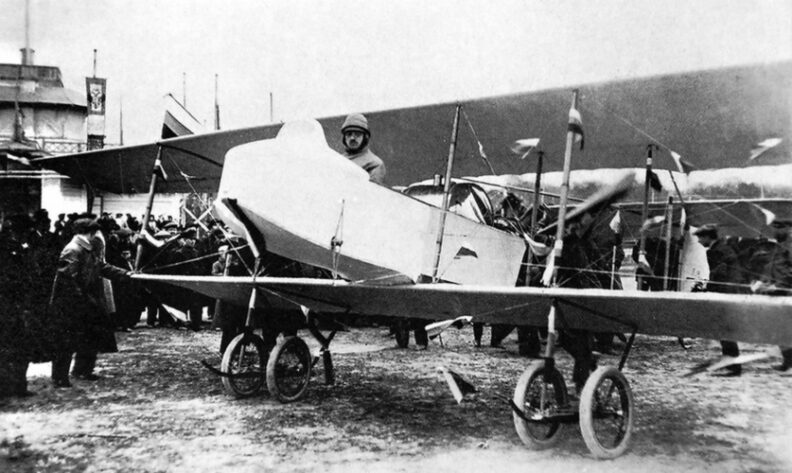

Все началось не в столицах, а в Одессе. Местный банкир Иван Ксидиас загорелся полетами и возможной прибылью от их демонстрации. Он купил у французского авиатора и промышленника Анри Фармана биплан с условием, что на нем будет обучаться русский летчик. Ксидиас отправил за свой счет мотоциклиста-рекордсмена Михаила Ефимова в парижскую школу Фармана для получения лицензии на право управления летательными аппаратами.

Первый в России авиационный полет состоялся на одесском ипподроме 8 марта 1910 года:

«Авиатор Ефимов совершил сегодня с огромным успехом полет. Прекрасно совершенный накануне пробный полет предсказывал успех. В городе с утра необычайное оживление, масса приезжих.

К 5 часам на ипподроме собралось до 2500 человек публики и весь местный гарнизон.

В 5 часов 35 минут Ефимов плавно поднимается на аэроплане. Описав три круга, опустился и затем поднимался и опускался три раза. Полет продолжался час. Впечатление чарующее. Ефимова, увенчанного венком, носили на руках».

Первые шаги в авиастроении делал будущий создатель вертолета, а в те годы студент киевского политеха Игорь Сикорский:

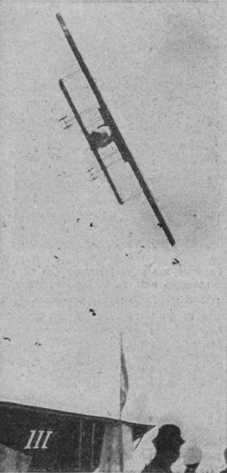

«Аппарат покрыл пространство в 250 метров. При последнем полете Сикорского биплан, скошенный боковым порывом ветра, упал с высоты шести метров. Винт разлетелся на куски, хвост и колеса сломаны. Авиатор, помещающийся сзади мотора, отделался царапинами».

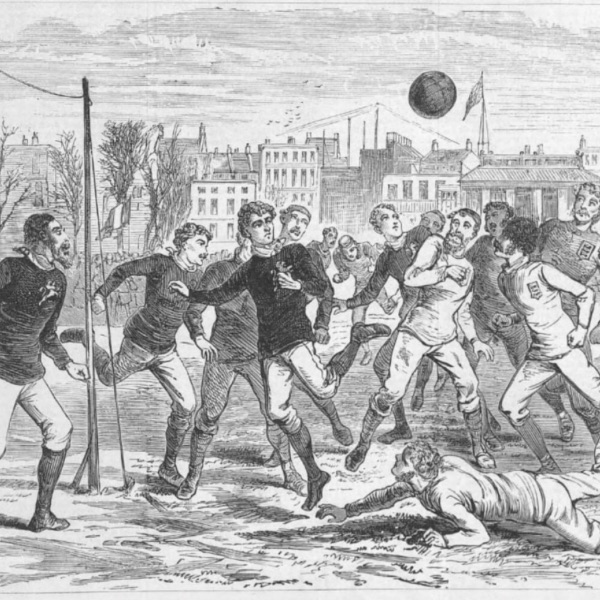

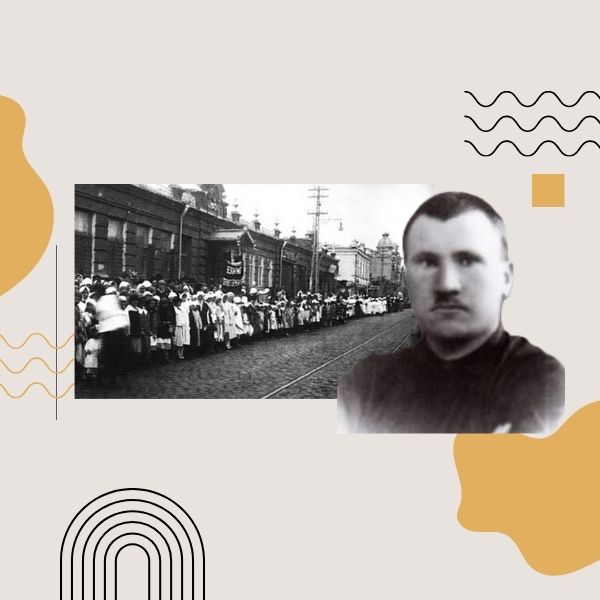

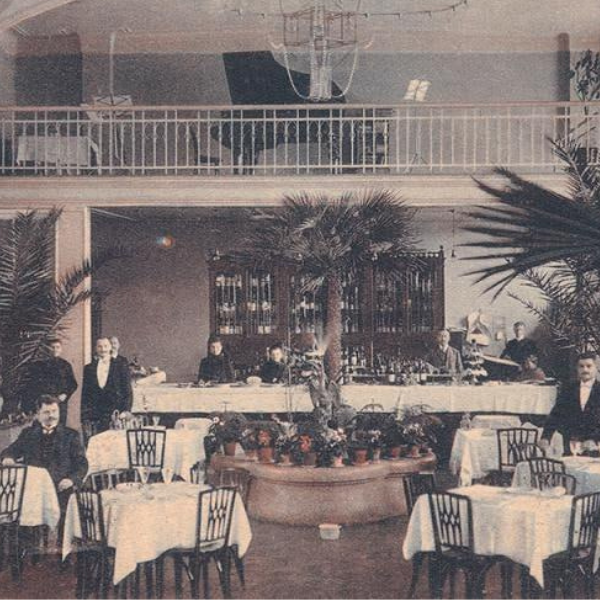

Место притяжения — ипподром

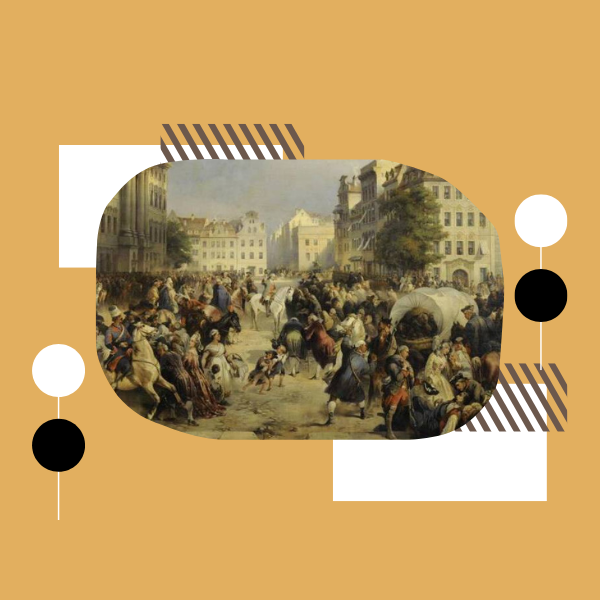

Лихорадка всякого рода воздухоплавательных состязаний и демонстрационных полетов охватила публику всех возрастов и всех слоев общества.

Авиаторы — и те, кто бил рекорды, и те, кто демонстрировал свое искусство зрителям многочисленных городов империи — становились настоящими звездами:

«Общество встретило их восторженно. Печать всех толков и направлений отвела им почетный угол на страницах своих органов. Правительство их поощряет. При дворе они приняты. Они — герои современности. И среди психопаток появился новый идеал — душка-авиатор. Когда же заезжий авиатор появляется в провинциальном городе, то город на момент лишается всего взрослого населения, и дома остаются только дети и дряхлые старики».

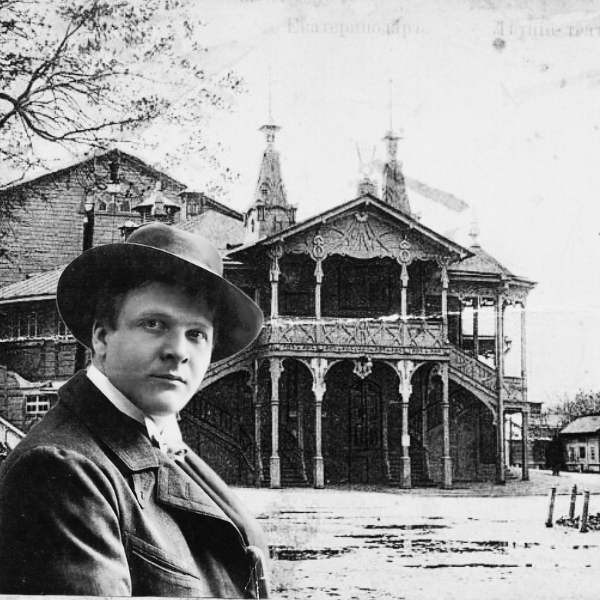

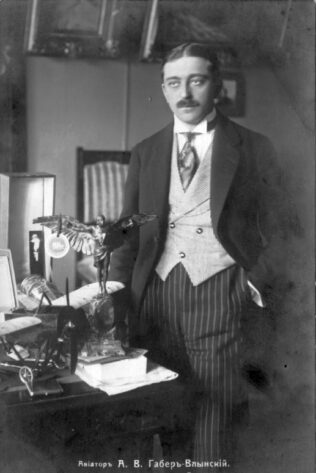

Не обошло стороной увлечение воздухоплаванием и Екатеринодар, куда отправился известный авиатор Адам Мечиславович Габер-Влынский.

20 сентября 1910 года. Среди зрителей — наказной атаман Кубанской области:

«На ипподроме состоялся первый полет авиатора в Екатеринодаре.

Вся площадь от выставки на протяжении целой версты была усыпана сияющей к месту полета публикой. Обгоняя друг друга, неслись извозчики, автомобили, а на них, с завистью поглядывая, шествовали по образцу пешего хождения, неимущие.

Чем ближе к ипподрому, тем гуще и гуще становились ряды, выделяясь темными пятнами на ярком фоне зеленого широкого поля, группируясь около забора.

Вся эта разношерстная масса свистом, криком и хлопаньем выражала нетерпение.

Очень немногим удалось пробраться к аппарату и, так сказать, воочию убедиться, что он не сказка, а действительность.

Аппарат привязан. Около него суетятся монтеры, что-то пробуют, скрепляют под наблюдением самого Габер-Влынского, который, нужно сказать, немного волновался. Да и немудрено. Ветер как на грех с самого утра был страшно порывистый.

Ловко вскочил на сидение Габер-Влынский, пустил в ход мотор. Раздался своеобразный постукивающий шум. Аппарат вздрагивает, как будто недовольный, что его держат на привязи. Винт с бешеной силой описывает круги в воздухе, кажется, все исправлено. Аппарат отвязан, его откатили от ангара дальше. Пилот в стороне затягивает шарф и нервно прохаживается.

Подан знак.

Четыре казака, которые помогали в один момент, отскочили. Аппарат быстро и плавно понесся вперед. Не прошло и секунды, как он, чуть покачнувшись, отделился от земли и плавно поднялся в воздухе саженей на 10-15. Описав 5 кругов, Габер-Влынский при закрытом моторе почти вертикально опустился около трибун.

Раздался гром аплодисментов. Часть публики, прорвав цепь городовых, кинулась было к аппарату, но на полдороге соединенными силами распорядителей полета и полиции была остановлена. Публика медленно начала расходиться».

Повторный полет оказался не столь удачным. Вместо мягкой посадки — небольшое крушение. Но авиатор на этот раз остался цел. Пострадал лишь биплан Фармана.

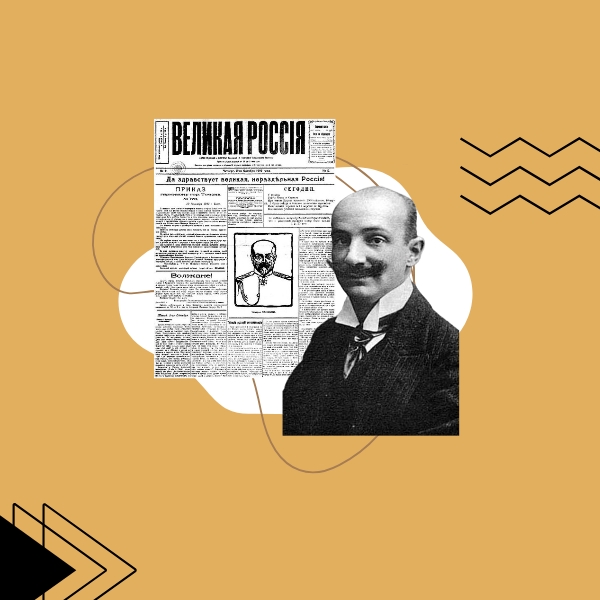

«Король воздуха»

Починив биплан, Габер-Влынский отправился в Терскую область:

«Во Владикавказе на днях авиатор Габер-Влынский совершил свой третий полет, продолжавшийся 14 минут, причем достиг высоты 400 метров; второй полет был совершен с пассажиром на высоту 100 метров и длился 4 минуты».

Далее через Баку — в Москву, где устроился летчиком-испытателем на императорском самолетостроительном заводе «Дукс» и стал первым летчиком-инструктором в Московской школе авиации на Ходынке. Продолжал выступать на соревнованиях и авиашоу.

1913 год — шесть рекордов, победа на Третьей авиационной неделе и выигрыш гонки Москва — Серпухов — Москва в апреле:

«Недолго заставил ждать себя прибытием на московский аэродром и А.И. Габер-Влынский, совершивший перелет в 115 верст от Серпухова в 55 минут, ни разу не остановившись все время вдоль шоссе.

Полет вдоль шоссе произвел на протяжении всех 115 верст от Москвы до Серпухова на окрестное население большое впечатление. Всюду на дороге тесными группами стояли любопытные».

Показательное выступление Габер-Влынского 10 мая 1913 года:

«Авиатор Габер-Влынский, щеголяя умением подчинять себе аэроплан, выкинул запрещенный кунштюк, а именно: спустившись сверху, прошумел крыльями над головами всех выстроившихся гостей-автомобилистов, участников «Звездного пробега», на 1-2 максимум метров от голов… Это вызвало сенсацию. Но спортивный комитет сделал авиатору строгое внушение».

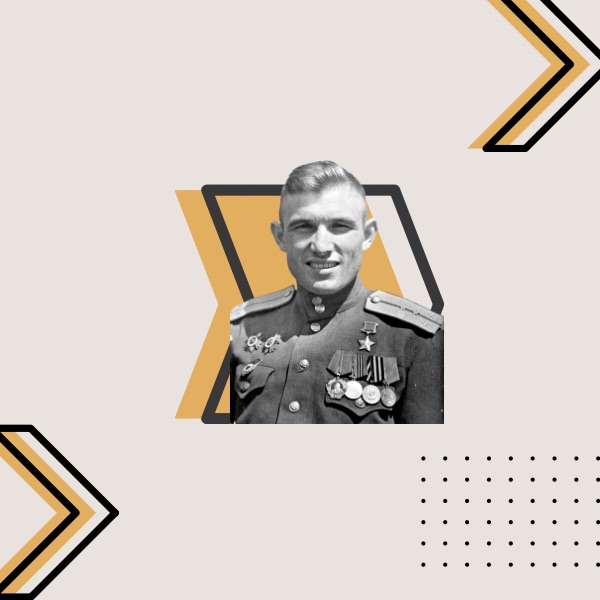

Слава Габер-Влынского росла, и он по праву заслужил титул «короля воздуха». Освоил в 1914-м мертвую петлю и установил всероссийский рекорд, выполнив «в два приема пятнадцать мертвых петель».

Были падения и тяжелые травмы, но Габер-Влынский всегда возвращался в строй. В Первой мировой войне не участвовал, так как являлся поданным Австро-Венгрии. Остался в России, продолжая обучать летчиков и испытывать продукцию завода «Дукс» — он сдал военному ведомству 483 аэроплана.

Гибель во время испытания истребителя

Революцию и Гражданскую войну Габер-Влынский не принял и уехал в Польшу, где продолжил карьеру инструктора и летчика-испытателя на люблинском авиационном заводе «Пляж и Ляшкевич».

На этом заводе польские власти решили выпускать собственные бипланы по лицензии итальянской фирмы «Ансальдо». Итальянское авиастроение не принадлежало к числу европейских лидеров, и его самолеты вызывали массу нареканий. Почему выбор поляков пал на истребитель «Балилла», остается загадкой, но тем не менее летом 1921 года был заключен контракт на лицензионное производство и выпущен первый истребитель польской сборки.

Недочеты нового аэроплана проявились сразу же — при облете летной машины в тот же год разбился Габер-Влынский. Его смерть не стала последней — за три года в полетах на этом итальянском истребителе погибло еще восемь авиаторов.