Широкий фронт

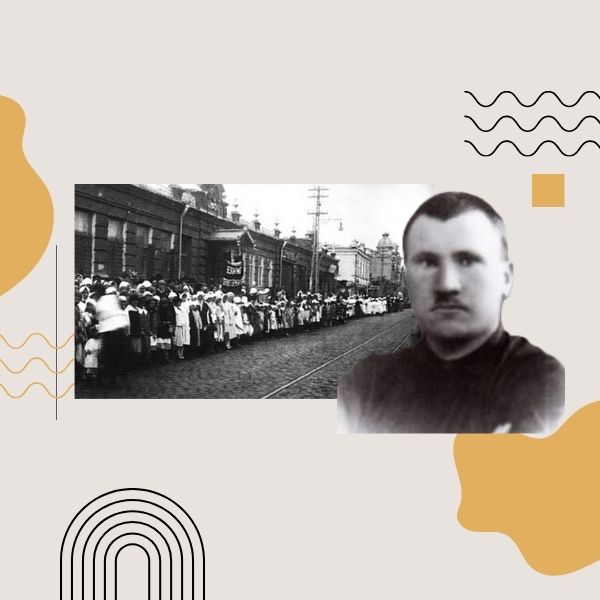

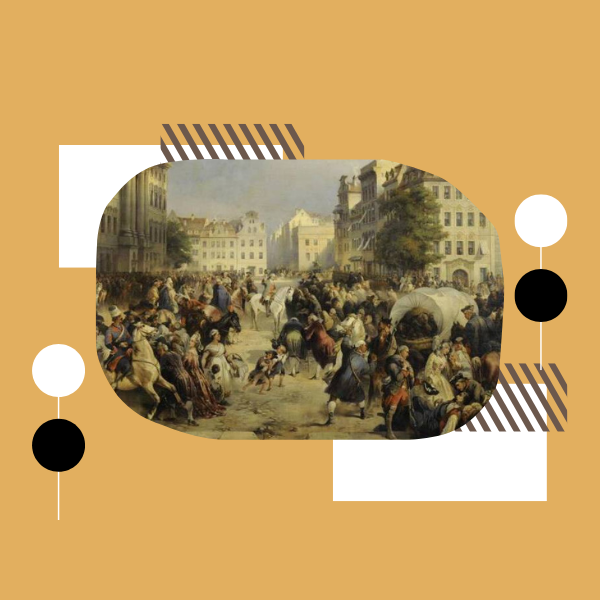

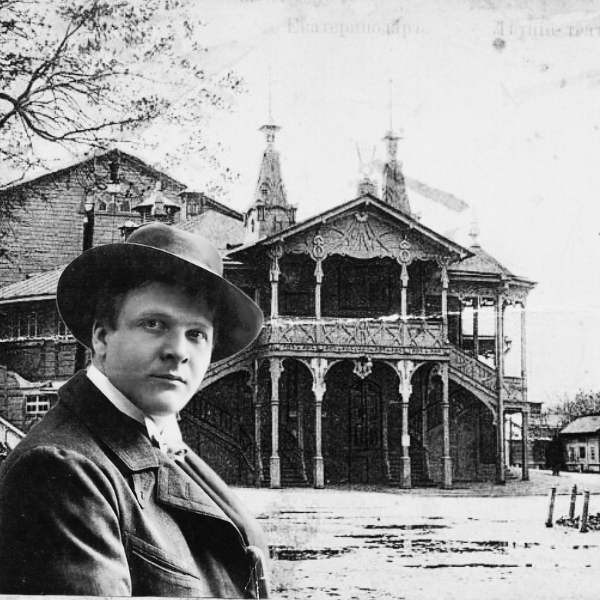

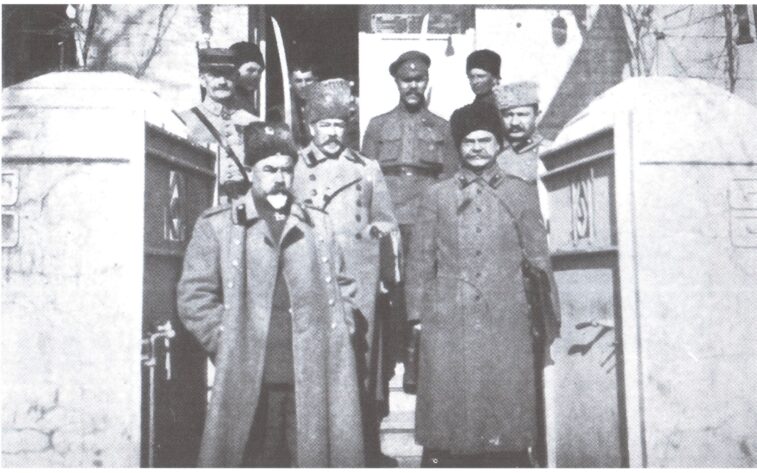

3 августа Добровольческая армия вошла в Екатеринодар.

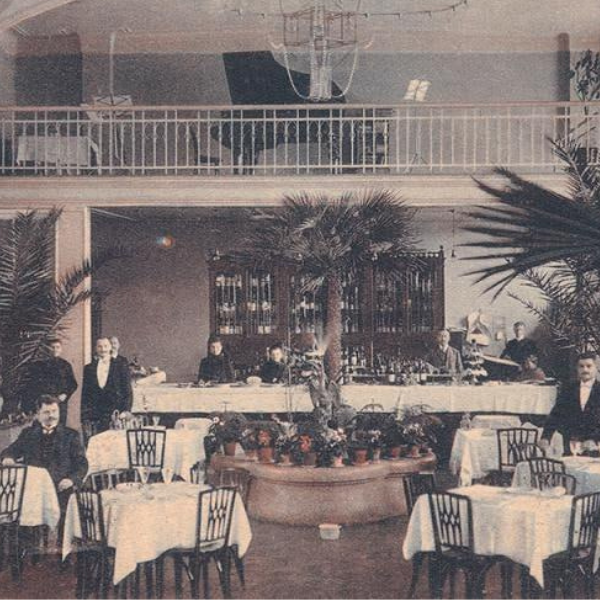

«Утром 3-го наши колонны и штаб армии вступали в освобожденный Екатеринодар — ликующий, восторженно встречавший добровольцев. Вступали с волнующим чувством в тот город, который за полгода борьбы в глазах Добровольческой армии перестал уже вызывать представление о политическом и стратегическом центре, приобретя какое-то особое мистическое значение. Еще на улицах Екатеринодара рвались снаряды, а из-за Кубани трещали пулеметы, но это были уже последние отзвуки отшумевшей над городом грозы. В храмах, на улицах, в домах, в человеческих душах был праздник светлый и радостный», — вспоминал генерал Деникин.

К середине августа 1918 года фронт растянулся от низовьев Кубани до Ставрополя, то есть примерно на 400 километров. Перед дивизией Покровского, действовавшей в Майкопском отделе и совместно с пластунами генерала Геймана занявшей город Майкоп, была поставлена задача — уничтожить части Таманской армии, прорывавшиеся на соединение с основными силами со стороны Черноморского побережья. Конная дивизия генерал-майора Врангеля получила приказ о преследовании частей Сорокина в Закубанье в районе рек Белой и Лабы.

Однако выход Таманской армии на соединение с частями Сорокина у станицы Белореченской 17 сентября 1918 года резко изменил общее положение на фронте. 10 (23) сентября Северо-Кавказская Красная Армия перешла в наступление широким фронтом. Общая численность объединенных сил Красной Армии достигала в это время 150 тыс. штыков и сабель при 200 орудиях.

Добровольцами 13 (26) сентября был оставлен Армавир, бои вокруг которого продолжались до начала ноября 1918 года.

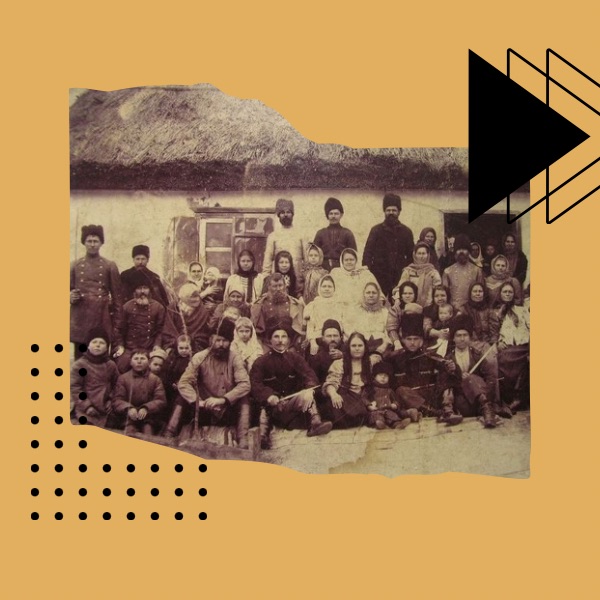

«История казачьих восстаний трагична и однообразна. Возникавшие стихийно, разрозненно, без серьезной подготовки, почти безоружными массами они сопровождались первоначально некоторым успехом; но через 2-3 дня после сосредоточения красных войск казаки платились кроваво, погибая и в бою, и от рук палачей в своих станицах».

Брат против брата

В это время в районе станиц Михайловской и Курганной развернулись ожесточенные бои между кубанскими казаками генерала Врангеля и красными войсками, оборонявшимися на реке Лабе — от Майкопа до Курганной под командованием Г.А. Кочергина. Здесь же воевали 2-я и 3-я колонны бывшей Таманской армии, в октябре реорганизованные в пехотные дивизии, получившие название Михайловской группы войск.

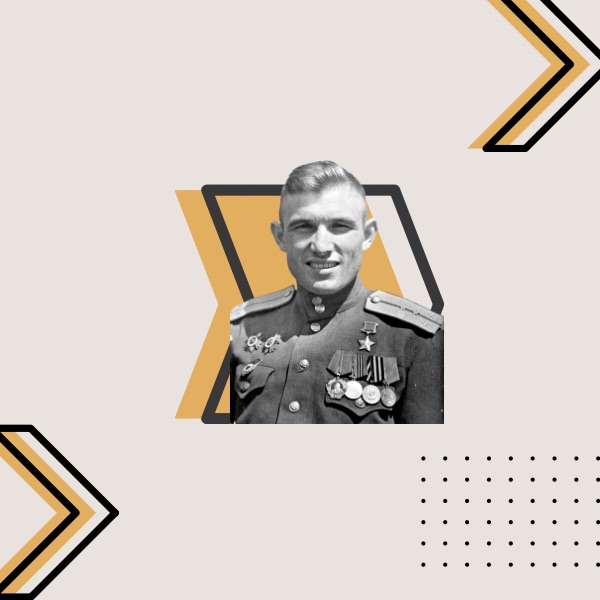

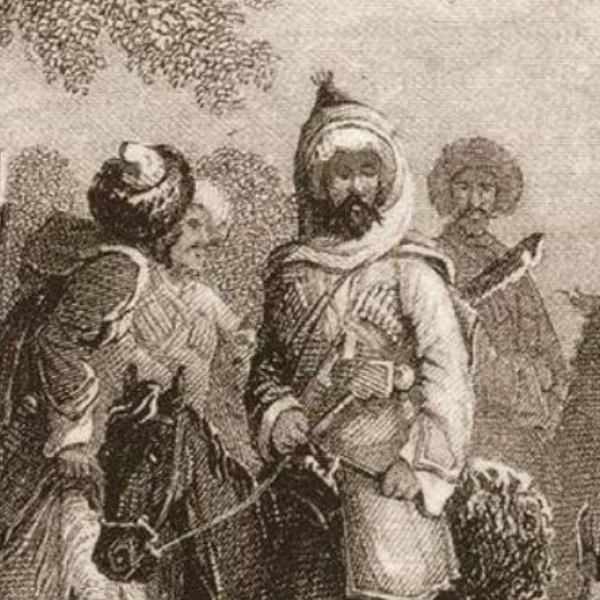

В их составе находилось немало кубанских казаков. Среди них старший урядник 1-го Екатеринодарского казачьего полка кавалер двух георгиевских крестов и двух георгиевских медалей уроженец станицы Георге-Афипской Екатеринодарского отдела Елисей Воронов. В этих боях он командовал конной бригадой красных. Его заместителем был другой уроженец Георге-Афипской кавалер георгиевских крестов III и IV ст. младший урядник 13-го Кубанского пластунского батальона Гавриил Казуб. Оба за отличия в Гражданской войне награждены орденами Красного Знамени.

Красными пехотными дивизиями командовали казак станицы Раздольной прапорщик 3-го Кавказского казачьего полка Григорий Мироненко. Впоследствии командовал 10-й Кубанской кавалерийской дивизией, награжден орденом Красного Знамени. А также уроженец станицы Петровской Таманского отдела старший урядник Д.А. Пимоненко (умер в гулаговских лагерях).

Михайловская далась с трудом

Боям в районе Михайловской — Курганной придавалось особое внимание, и связано оно было с непосредственными боями у важного железнодорожного узла города Армавира. Генерал Деникин 29 сентября 1918 года лично прибыл в расположение 3-й пехотной дивизии полковника Дроздовского, наступающей на Армавир. Сам Дроздовский считал «наступление на Армавир бесполезным, пока не будет разбита Михайловская группа советских войск». По приказу генерала Деникина в помощь 1-й конной дивизии генерала Врангеля, ведущего бои с таманцами, бросили дивизию Дроздовского. Пехота сменила казачью конницу на берегах Лабы и 30 сентября атаковала таманцев с фронта. Конница Врангеля ударила с тыла южнее Михайловской.

Генерал Врангель вспоминал:

«…Противник отошел на 10 верст южнее к станице Михайловской, перед которой и окопался. Отсутствие удобных подступов при подавляющей численности и огневом превосходстве противника, в связи с почти полным отсутствием у нас патронов, дало возможность красным остановить наше продвижение… Для дивизии наступили тяжелые дни… Отчаявшись овладеть позицией противника правильным наступлением, я, учитывая слабые боевые качества врага, решил сделать попытку прорвать фронт красных внезапным конным ударом… Полки пронеслись сквозь линию врага и дошли до самой станицы, но здесь с окраины были встречены убийственным пулеметным огнем и понесли тяжкие потери… Но все же после кровопролитных боев Михайловская была взята…»

Первого октября 1918 года казаки вступили в станицу Михайловскую. Кубанцы 1-й конной дивизии освободили также станицы Петропавловскую, Константиновскую, Чамлыкскую. Решением сборов этих станиц начальника дивизии генерал-майора Врангеля избирают их почетным стариком, а решением Краевой Рады он сам и его семья зачисляются в казаки Кубанского казачьего войска.

Седьмого октября казаки 1-го Екатеринодарского полка полковника Муравьева взяли станицу Бесскорбную, а на следующий день бригада полковника Топоркова — Урупскую. Красные отошли на правый берег Урупа.

В начале ноября добровольцы начали наступление под Армавиром. Как писал П.Н. Врангель, «армавирская группа красных, бывшая под начальством товарища «Демоса» (уроженец Екатеринодара Макар Демус. — Авт.) была разбита наголову», здесь казаки только 1-й конной дивизии взяли около трех тысяч пленных и огромное число пулеметов. Только 1-я сотня Корниловского конного полка подъесаула Елисеева захватила их 23». В результате этих боев левый берег Кубани был полностью очищен.

А 28 октября казачьи полки 1-й конной дивизии освободили станицу Сенгелеевскую и продолжили наступление на Ставрополь, и 2 ноября кубанские казаки дивизии генерала Врангеля и пехота дивизии полковника Дроздовского (в боях за Ставрополь получил ранение и вскоре скончался, был похоронен в Екатерининском храме Екатеринодара) штурмом взяли город. Второй Кубанский поход закончился. От большевиков были освобождены Кубанская область, Черноморье и большая часть Ставропольской губернии.

Самые первые поминовения

После освобождения Кубани 1 ноября 1918 года в Екатеринодаре прошли заседания Чрезвычайной Рады Кубанского края. Одним из ее решений было учреждение «в воздаяние и память героических трудов и лишений, понесенных в борьбе за освобождение Кубанского края от большевизма», креста «За спасение Кубани» и медали «За освобождение Кубани».

Эти победы во многом стали возможны благодаря успешным боям под станицей Михайловской.

По свидетельству генерала Врангеля, только его 1-я конная дивизия за августовские и сентябрьские бои по освобождению Кубани потеряла 260 офицеров и 2460 казаков, то есть почти 100 процентов своей численности. Пехотная дивизия полковника Дроздовского — около 1800 человек. Красные части понесли еще большие потери.

В апреле 1919 года культурно-просветительский кружок станицы Михайловской под председательством И.Г. Иванова выступил с инициативой ходатайствовать перед станичным сбором «о постановке памятника воинам, павшим в боях с большевиками под станицей Михайловской». Казаки поддержали представление и направили ходатайство в Екатеринодар. Кубанское краевое правительство рассмотрело его на своем заседании, и, с учетом того, что оно было не единственным — казаки других станиц также просили об увековечивании памяти погибших за освобождение Кубани, правительство приняло следующее решение. Было утверждено предложение начальника инженеров войска полковника Попова «Об увековечении памяти погибших от рук большевиков воинов путем устройства на могилах погибших памятных досок, крестов и часовен», а также разработанные им проектные чертежи будущих крестов и досок.

Первого октября 1919 года в Михайловской торжественно отметили годовщину освобождения станицы (в наши дни поминовения стали проводить 2-го числа). В том же году на кургане у станицы в память об этих событиях установили крест. В годы советской власти его снесли.

С началом возрождения кубанского казачества крест восстановили и торжественно открыли 21 ноября 2012 года. Теперь у памятника казаки Кубанского казачьего войска и жители Кубани ежегодно проводят Михайловские поминовения. Сегодня памятник занимает достойное место в списке значимых исторических объектов Краснодарского края. Он напоминает современникам о трагических событиях той братоубийственной Гражданской войны, предостерегая от нее будущие поколения кубанцев.