Турция настояла на переносе военных действий на Кавказ

В период Крымской войны 1853-1856 годов основные боевые действия между Российской империей и коалицией западных стран и Турции велись на территории последней, на восточном берегу Черного моря и в Крыму. В летопись боевой славы русского оружия навсегда вошла героическая оборона Севастополя от объединенных англо-французских войск в 1854-1855 годах. Однако далеко не все знают, что боевые действия с англичанами и французами велись и на территории Кубани. О том, как черноморские казаки громили наглых захватчиков, расскажет наш постоянный автор помощник атамана Екатеринодарского отдела кандидат исторических наук Александр Бурмагин

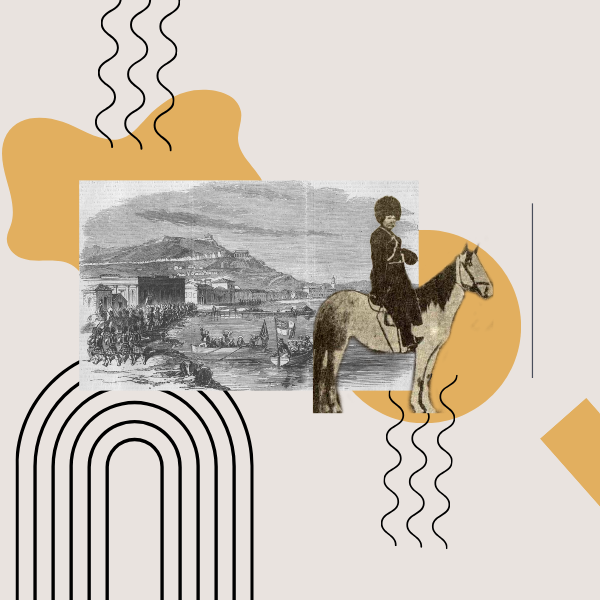

…Крымская, или Восточная, как принято ее называть на Западе, война велась между Российской империей и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинии, ее причиной стали столкновения интересов России и Запада в Черном море, на Кавказе и Балканах. Военные действия велись в Малой Азии, на Кавказе и в Крыму. Ограниченные военные действия велись также на Балтике, в Белом море и на Дальнем Востоке. Боевые столкновения были и на Кубани.

Наместник на Кавказе генерал-адъютант Н.Н. Муравьев отмечал, что в 1855 году

«Восточная война приняла размеры более обширные. Удвоив свои усилия против Севастополя, союзники уделили особое внимание к стороне Кавказа, где военные действия явились на трех отдельных театрах: в Малой Азии, Мингрелии и близь устьев Кубани».

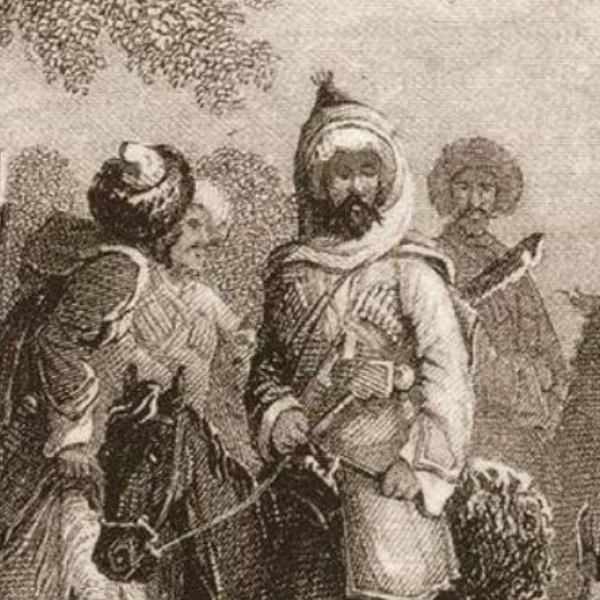

Перенос боевых действийна Кубань был связан с тем, что Турция, потерпев ряд поражений от русских войск на своей территории в 1854 году, настояла перед союзным командованием о переброске английских и французских войск из Крыма на Кавказ. Одновременно здесь готовилось выступление горцев под командованием черкесского дворянина на турецкой службе полковника Сефер-бея. Турки считали, что активные военные действия на Кубани смогут улучшить их положение на азиатском фронте.

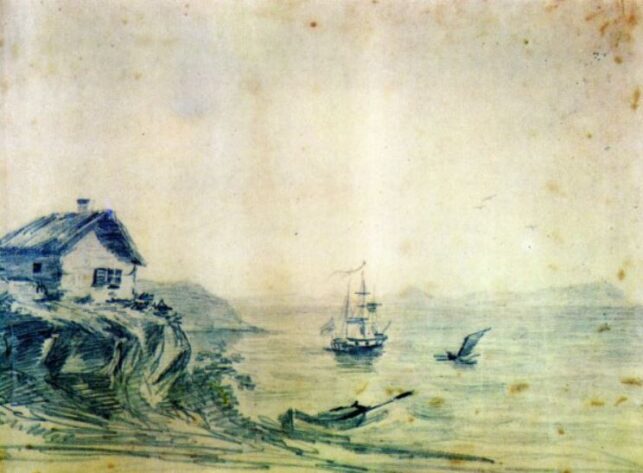

С началом войны «ранней весной 1854 года морские силы западных держав достигли более ста военных судов с тремя тысячами орудий, малочисленный в сравнении с ними Черноморский флот укрылся в Севастопольской гавани, под защитой ее приморских батарей». Созданная в 30-х-40-х годах XIX века черноморская береговая линия осталась совершенно беззащитной. Поэтому в марте 1854 года все гарнизоны укреплений вместе с семьями были эвакуированы в Геленджик и Новороссийск. 30 марта 1854 г. был оставлен Геленджик, 31 марта Кабардинское укрепление — последнее укрепление, прикрывающее Новороссийск с востока.

Нежданные «гости»

Военные действия в пределах территории Черноморского казачьего войска начались в январе 1855 года. 31 января с неприятельского парохода, сторожившего Керченский пролив у косы Тузла, было направлено 4 баркаса на перехват казачьей почтовой лодки, шедшей из Керчи в Тамань. Казаки успели пристать к берегу и разгрузиться, а охраняющая берег команда пластунов отогнала десант обратно на корабль.

10 февраля того же года вражеский фрегат открыл пушечный огонь по Бугазской косе. Охраняющая берег сотня казаков екатеринодарца войскового старшины Степана (Стефана) Барыш-Тыщенко рассредоточилась цепью за возвышенностью, готовясь принять бой. С фрегата спустили на воду три баркаса, но, заметив подходившее к казакам подкрепление, боя не приняли и ретировались на свой корабль.

Сын войскового старшины уроженец Екатеринодара генерал-майор Петр Степанович Барыш-Тыщенко отличился в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 23 декабря 1877 года его сотня первой вошла в освобожденную Софию. Умер в Екатеринодаре 14 сентября 1914 года, был похоронен на Всесвятском кладбище. Его могила чудом сохранилась до наших дней.

12 февраля бомбардировка косы была продолжена. Есаул Зверев докладывал начальству:

«Начальник Бугазскаго поста урядник Антонов рапортом от 13-го числа сего м-ца за №2 донес мне, что 12-го числа сего м-ца в 7 часов утра прибывшия два англо-французския паровыя парохода один 3-х мачтовой другой 2-х, подойдя на пушечный выстрел против карантина начал 1-й действовать из орудий по ту сторону Бугаза и после 3-х часов под прикрытием 2-х мачтоваго парохода шесть баркасов высажены люди туда же, где зажгли станционный дом и в карантине, обратились в баркасы и из них один переехал на сторону, где на Бугазский пост под прикрытием орудийных выстрелов вышло до 30 человек, зажгли станционный дом и последние оставшееся строения, так что огнем постройка поста вся уничтожена. О чем Вашему Высокоблагородию почтительнейше честь имею донести».

С середины февраля неприятельские суда стали постоянно крейсировать у берегов Таманского полуострова.

Всего три отряда для защиты от вторжения

12-13 мая союзный десант, в котором участвовало 50 паровых и 25 парусных судов, занял город Керчь.

13 мая 22 корабля подошли к казачьей батарее на косе Чушка и начали ее обстреливать. Ввиду невозможности противостоять противнику на открытой местности сотник Майборода приказал заклепать тяжелые орудия, а легкие зарыть в землю. Сами казаки отошли с косы вглубь полуострова.

Из-за опасности высадки десанта по приказу войскового начальства под прикрытием отряда командира 12-го конного полка полковника Ф. Крыжановского жители станиц Таманской, Ахтанизовской, Вышестеблиевской и Старотитаровской были эвакуированы вглубь Черномории в станицу Полтавскую.

Потеря Керчи и контроля союзной эскадрой над Керченским проливом заставили русское военное командование 15 мая оставить Новороссийск.

21 мая на военном совете из-за нехватки сил было принято решение об оставлении Анапы. В это время стало известно, что турецкие офицеры готовят горцев к нападению на Екатеринодар. Положение на Кубани становилось все более тревожным.

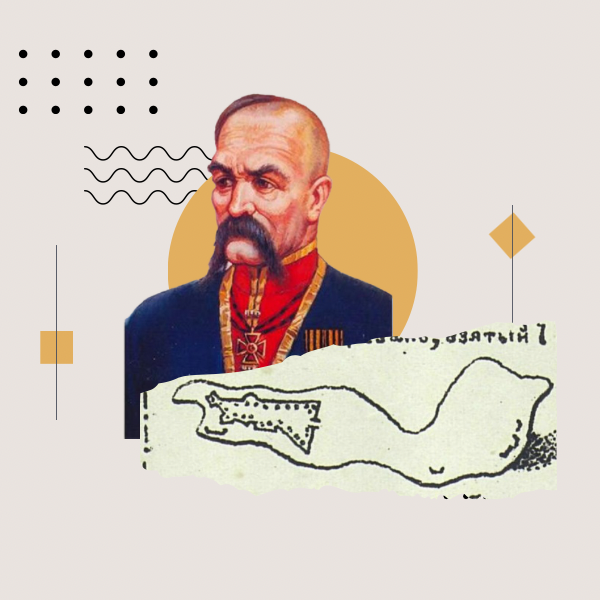

Для защиты Черномории наказной атаман генерал-майор Филипсон из имеющихся у него наличных сил создал три отряда для защиты от возможного вторжения: Екатеринодарский под командованием генерал-майора Кухаренко, Таманский под командой полковника Бабыча и Средний под командованием бывшего начальника гарнизона Новороссийска генерал-майора Дебу.

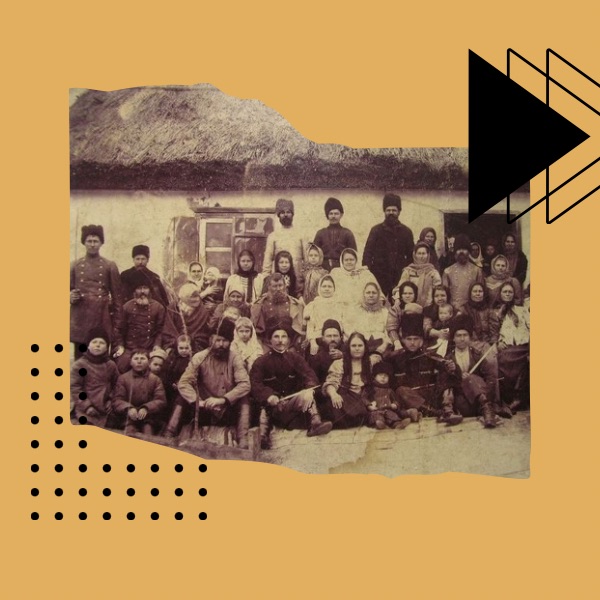

Здесь следует отметить, что в то время Черномория была еще слабо заселена. На 1850 год всего 150 691 человек, в том числе 81 514 мужчин и 69 177 женщин. Строевой состав войска согласно Положению от 1842 года состоял из 11 конных полков и 9 пеших батальонов. Однако многие части находились на азиатском фронте и в Крыму. Сил для отражения вражеского удара было крайне мало. Поэтому к участию в боевых действиях активно привлекалось население, в том числе непризывного возраста.

В течение лета 1855 года неприятель у побережья Тамани ограничивался действиями небольших разведывательных групп, а в сентябре приступил к проведению крупных операций. Как писал известный историк М.В. Покровский:

«Падение Темрюка должно было открыть неприятельскому флоту вход в устье Кубани. Канонерские лодки и другие легкие суда, имея прикрытие в лице союзных войск и конницы Сефер-бея, после этого могли свободно продвинуться вверх по реке вплоть до ее среднего течения. Под действием огня их артиллерии жалкие «плетневые» укрепления Черноморской кордонной линии должны были пасть… Предполагаемое овладение Екатеринодаром англичанами и французами могло иметь серьезные последствия».

Гибель цветущей станицы

После того, как 30 августа пал Севастополь, союзники наконец-то решили высадиться в Тамани. Вражеские суда стали бомбардировать отдельные поселения на побережье. Так, 11 сентября были сожжены постройки рыбаков в Курчанском лимане.

Как писал в рапорте наказной атаман генерал Филипсон 12 сентября:

«… два неприятельских парохода перешли к Пересыпской станции, выстрелами артиллерии сожгли несколько стогов сена и разорили плашкоутный мост, ведущий через топкий рукав, которым Ахтанизовское озеро соединяется с Азовским морем. Неприятель, вероятно, думал этим отрезать отступление авангарду, но ошибся в своих предположениях».

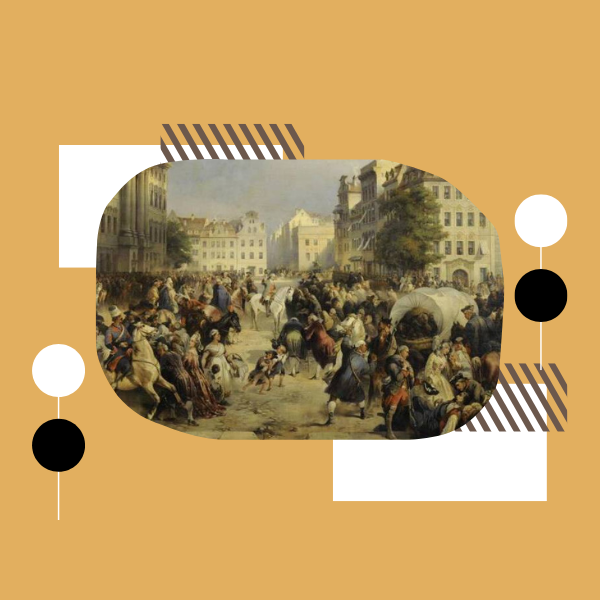

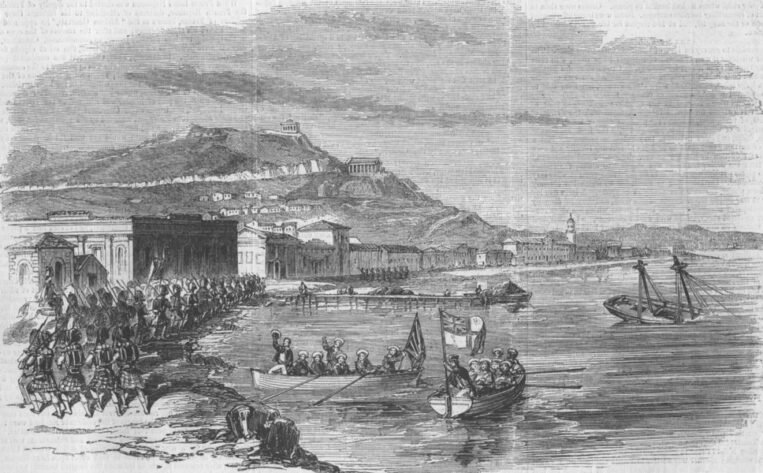

Наконец 12 сентября в 9 утра союзный флот, насчитывающий 13 канонерских лодок, один пароход и морской бот, начал высадку своей пехоты общей численностью до четырех тысяч человек и 50 кавалеристов вблизи Фанагорийской крепости, расположенной у станицы Тамань.

Ранее здесь был высажен разведывательный отряд в количестве трех рот 71-го полка легкой пехоты королевских войск Великобритании под командованием подполковника Риди. Отряд обнаружил уже покинутую жителями станицу Тамань и старую, построенную еще А.В. Суворовым Фанагорийскую крепость без войск, в которой они обнаружили «несколько негодных пушек и мортир».

Высадка была осуществлена беспрепятственно. Только в самой станице десантирование неприятельских войск было не столь успешным. Здесь небольшой летучий отряд пластунов под командованием сотника Дудника из единственной 4-фунтовой пушки потопил один десантный катер и повредил другой. Лодки с десантом были вынуждены вернуться на корабли несолоно хлебавши. После получения неожиданного отпора вражеская эскадра приступила к безнаказанной варварской бомбардировке Тамани, практически превратив в руины цветущую станицу, которую уже покинули пластуны.

Вместе с тем союзное командование попыталось придать захвату старой крепости исключительное значение. Французский адмирал Арман Жозеф Брюа писал:

«Последствия экспедиции немаловажны: неприятель лишился опорного пункта, избранного им для будущего зимнего похода; в Тамани могли укрываться несколько тысяч солдат, а в Фанагории обширные здания послужили бы с пользой для госпиталей и казарм».

Что тут скажешь. Этот важный в понимании французского адмирала «опорный пункт», в котором кроме ржавых пушек екатерининских времен ничего не нашлось, был оставлен казаками по приказу полковника Бабыча, так как он, не имея сил для обороны всего Таманского полуострова, собирал войска, чтобы дать бой в окрестностях Темрюка.

Что касается самого «боевого» адмирала Брюа, то 15 сентября он получил высший морской чин — адмирал Франции. Казалось бы, вот он, звездный час Армана Жозефа Брюа. Ан нет. Судьба распорядилась иначе. Через два месяца 19 ноября того же года, возвращаясь во Францию, покоритель Фанагорийской крепости умер от холеры на борту своего флагмана «Монтебелло» в итальянском порту Мессина.

В течение недели, прошедшей со времени захвата Тамани, англо-французы ограничивались лишь тем, что посылали небольшие отряды для поджога близлежащих хуторов и уничтожения запасов сена. 15 сентября полуразрушенная Тамань была ими полностью сожжена.

Смекалка полковника Бабыча

Ейский исследователь Юрий Артюхов в своей работе приводит интересный архивный документ — рапорт наказного атамана войска генерала Филипсона, прибывшего в Темрюк 13 сентября и лично обследовавшего Таманский полуостров почти до самой Фанагории:

«Неприятель занимал эту упраздненную крепость под покровительством своей морской артиллерии, не показываясь в поле, и даже его аванпосты не были выставлены впереди крепости.

Утром он высылал часть пехоты в Тамань для фуражировки и грабежа, оставленных жителями домов, из которых уносили особенно доски. Церковь в городе была ограблена в первый еще день, иконостас разобран и унесен по частям. В самой крепости неприятель снял с некоторых домов крыши железные и черепичные; ночью эти материалы были отправлены на пароходах, которые беспрестанно ходили к стороне Керчи и обратно. 15 сентября их было на рейде 7 и 4 парусные военные судна малого ранга.

Пароходы неприятельские не жалели выстрелов и пускали через крепость 96-тифунтовые конические бомбы даже по одиночным всадникам. Выстрелы эти были безвредны, бомбы их не разрывались…».

Ведя основные бои в устье Кубани, полковник Бабыч для борьбы с этими вылазками десантных войск союзников смог выделить лишь небольшой отряд пластунов численностью 240 человек под командованием сотника Колесникова. Все остальные войска были сосредоточены на Темрюкской позиции для отражения десантов союзников и нападений горцев.

Пластуны сотника Колесникова, несмотря на свою малочисленность, приступили к активным боевым действиям. Они совершали неожиданные нападения на лагерь союзников в Фанагории и на партии, высылаемые из крепости для мародерства в Тамань.

С 13 на 14 и с 15 на 16 сентября пластуны дважды нападали на неприятельские партии, отваживавшиеся показываться из Фанагории. В этих стычках у неприятеля был убит один солдат, ранено: один офицер и несколько рядовых, захвачены в плен два француза из 4-го морского полка, а также пять штуцеров. Утром 18 сентября пластуны встретили еще одну команду и после ружейного залпа бросились в штыки. Неприятель бежал, оставив одного убитого, два англичанина из 71-го Шотландского полка были взяты в плен. Командир Таманского отряда полковник Бабыч впоследствии оценил действия казаков Колесникова как «неимоверные труды».

Устранив угрозу со стороны горцев Сефер-бея в низовьях Кубани, начальник Таманского отряда полковник Павел Бабыч сосредоточил все имеющиеся силы против союзников, находившихся в Фанагорийской крепости. Эта местность была ему хорошо знакома. В 1846 году он был назначен ее начальником и до 1852 года проходил в ней службу.

Как пишет Николай Мринский:

«В ночь с 20 на 21 сентября войсковой старшина Герко с двумя сотнями казаков разложил восточнее крепости многочисленные костры, «означающие прибытие крупного подкрепления». Около двух часов ночи ко рву Фанагории тихо подползли пластуны и охотники и с криком «ура!» открыли ружейный огонь. Неприятель переполошился и в ответ открыл беспорядочную стрельбу. Пластуны и охотники выждали во рву некоторое время, а затем также незаметно отползли от крепости, не потеряв при этом ни одного человека».

Тем временем на помощь своему десанту, «ведущему бой», с рейда подошла союзная эскадра и также начала обстрел «атакующих» крепость казаков. Ураганный огонь продолжался до рассвета. Утром союзники подожгли крепостные здания и, в спешке погрузившись на корабли, ушли в Керчь.

Так благодаря казачьей смекалке Тамань без потерь была освобождена. Союзники оказались столь нервными, что купились на казачью уловку. Четыре тысячи «бравых» французов и англичан, имея поддержку многочисленного флота с десятками орудий, позорно бежали от нескольких сотен черноморских казаков полковника Бабыча. За боевые отличия Павел Денисович Бабыч 31 июля 1856 года «всемилостивейше» был награжден золотой шашкой с надписью «За храбрость». В 1859 году произведен в генерал-майоры, в 1864 году — в генерал-лейтенанты.

Газета «Русский инвалид» за 1855 год, отмечая итог вражеского десанта на Тамань, писала:

«Все эти восемь дней пребывания на земле Черноморского войска союзники успели только сжечь Тамань и Фанагорию, что мог сделать один из их пароходов, не высаживая на берег ни одного матроса… Во все это время у нас урона не было».

Екатеринодарцы не отдали врагу свой город

Еще несколько недель англо-французские суда крейсировали у нашего побережья, но неудача Таманской экспедиции уже стала очевидной для всех.

Полным провалом закончилась и попытка «губернатора Черкесии и главнокомандующего над всеми горскими народами» турецкого ставленника Сефер-бей Зан-оглу при поддержке турецких аскеров захватить правобережье Кубани. Его отряды должны были форсировать реку и действовать в тыл русским войскам, сосредоточенным на Таманском полуострове. Частям Таманского отряда пришлось вести боевые действия на два фронта. Полковник Бабыч, продолжая сдерживать натиск англо-французского десанта у Голубицких хуторов, перебросил на Джигинскую переправу 10-й конный Черноморский казачий полк подполковника Завгороднего и команду пластунов 1-го пешего Черноморского казачьего батальона под командованием хорунжего Никифора Ступака. Бой у Джигинской батарейки 19 сентября 1855 года длился всего несколько часов, но именно он решил судьбу казачьей столицы Екатеринодара — Сефер-бею так и не удалось переправиться через Кубань. Понеся большие потери, он отошел.

Не желая смириться с поражением, в декабре 1855 года Сефер-бей предпринял попытку, уже без поддержки союзников, самостоятельно захватить Екатеринодар. В ночь на 17 декабря 1855 года его двухтысячный отряд скрытно переправился по льду Кубани и вторгся на окраины Екатеринодара. Первое время горцы имели успех: пользуясь внезапностью, они смогли захватить ближайшие к реке городские кварталы и атаковали штаб-квартиру 10-й Черноморской казачьей конно-артиллерийской батареи. Однако на защиту казачьей столицы встали все казаки — его жители. Из окон домов и крыш зазвучали выстрелы казачьих винтовок.

Первым им на помощь пришел войсковой старшина И.А. Шелест с конной учебной командой. В ходе боя он получил смертельное ранение, но казаки его команды и жители города остановили продвижение противника и отбросили его за Кубань.

23-25 октября того же года корабли союзной эскадры предприняли бомбардировку и попытку захвата портового города Ейска. Его защищали всего две сотни молодых казаков запасного черноморского пешего батальона и две сотни донских казаков. Командовал обороной полковник Дорошенко. Союзники сильно разрушили город из корабельной артиллерии и высадили несколько десантов, но захватить Ейск так и не смогли. Не добившись успеха, эскадра покинула ейский рейд.

В конце февраля 1856 года, прекратив дальнейшие действия на Кубани и в Абхазии, англо-франко-турецкие силы отплыли к Трабзону. Так бесславно закончилась попытка объединенных союзных сил оккупировать кубанские земли.

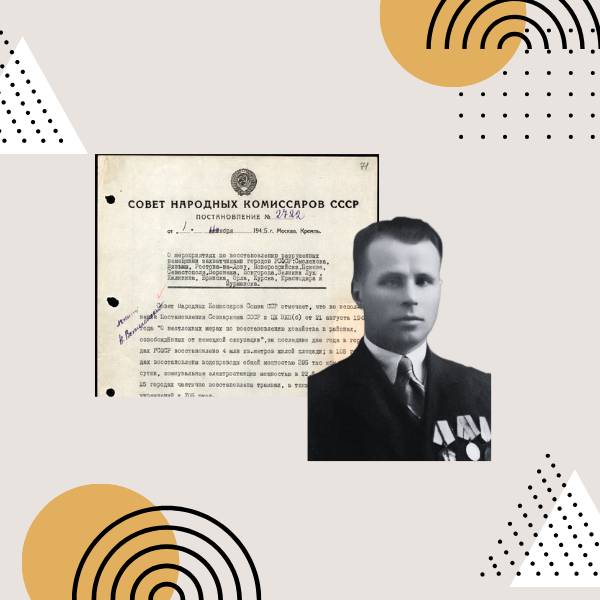

Население встало на защиту своей земли все как один

Крымская война официально закончилась 25 февраля 1856 года с открытием Парижского конгресса. 30 марта 1856 года был заключен мирный договор между Российской империей и союзными державами, по которому вся Черкесия передавалась под власть России. 12 июля 1856 года войска под начальством командующего правым флангом Кавказской линии и Наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал-майора Филипсона вступили в Анапу. Находившийся там «губернатор Черкесии» полковник Сефер-бей сбежал в Турцию, теперь уже окончательно. Вскоре были восстановлены и все укрепления черноморской береговой линии и на Тамани.

России также были возвращены захваченные в ходе Крымской войны «города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занятые союзными войсками».

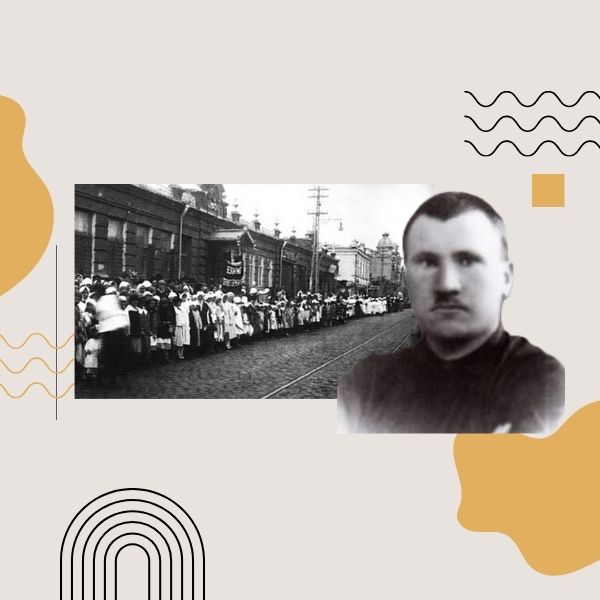

Победе в этой неравной борьбе малочисленного Черноморского казачьего войска над в несколько раз превосходящими их силами союзников во многом способствовало то, что кроме казачьих полков в этой войне приняло участие все население Черномории, вставшее от мала до велика на защиту своей земли. Известный кубанский историк П.П. Короленко отмечал: «Все старцы, отдыхавшие от военных трудов, и малолетки, не вполне еще окрепшие, поднялись против врагов Отечества и составили из себя батальоны, названные народом «золотыми».

После варварского разрушения станица Тамань была вновь отстроена только через три года — в 1858 году. Был восстановлен и первый Свято-Покровский храм, заложенный сразу после переселения черноморцев на Тамань в 1793 году легендарным войсковым судьей Антоном Головатым. В 1861 году в станице насчитывалось уже 310 дворов и 1684 жителя.