Часть 2

Спасатели без связи

— 31 августа 1986 года было воскресенье, вечером мы с мужем вернулись с дачи, — вспоминает Людмила Андреевна, вдова замначальника группы аварийно-спасательных и подводно-технических работ (АСПТР) Новороссийского порта Евгения Лаухина. — Приехали поздно — машины своей не было. Пока принимали душ, ужинали и готовились к рабочему дню, время перевалило за 23 часа. Тут — телефонный звонок. Понятно, что если так поздно, то, значит, что-то срочное. Евгений Михайлович снимает трубку, и я вижу, как у него желтеет лицо. Он кладет телефон и произносит: «Авария. «Адмирал Нахимов» тонет».

В то время только у некоторых водолазов группы были домашние телефоны. А как собрать всех за короткое время? Автобус из АСПТР не выслали — его просто не было, пришлось замначальника группы (начальник находился в это время в отпуске) ловить такси. Но водитель уперся: не захотел везти Лаухина в порт, пока не доставит по адресу первого пассажира, даже после сообщения о крушении корабля. Пришлось смириться и ждать своей очереди.

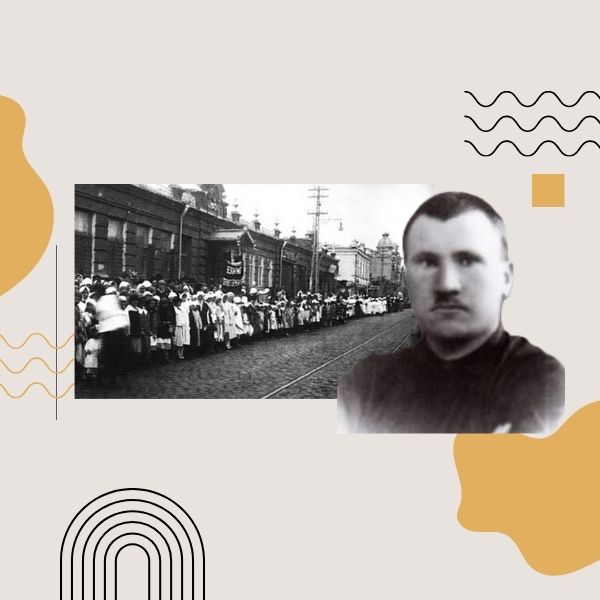

— Так, он заезжал на такси за одними членами группы, а других просил, чтобы уже они ловили такси и подбирали по дороге остальных товарищей, — продолжает Людмила Лаухина. — В порт приехали уже ночью 1 сентября. И следующие две недели он практически не бывал дома: забегал на несколько минут сменить одежду — и снова возвращался к месту гибели «Нахимова», где работало несколько водолазных групп из разных республик, а также военные.

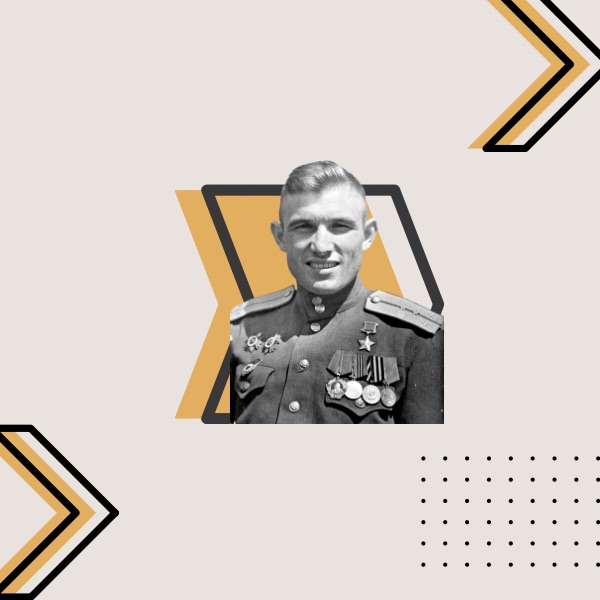

Водолазы из группы Евгения Лаухина, который ушел из жизни 2 сентября 2020 года, рассказывали мне, что тогда ему здорово досталось от начальства: он отказался выводить спасательный катер со своими ребятами ночью, потому что поднялся ветер, на море была высокая волна, и маленький катер затонул бы быстрее лайнера.

— Ему пришлось пережить не одну комиссию, нервы трепал приехавший в Новороссийск член политбюро Гейдар Алиев, который возглавил комиссию по расследованию гибели судна от ЦК КПСС. На что супруг честно отвечал, что головная контора организации в Одессе не выделяет средств на проведение телефонов в квартиры водолазов АСПТР, не выделяет автобус — а без связи и транспорта какие они спасатели? — вспоминает Людмила Андреевна. — К счастью, его оставили в покое и дали заниматься непосредственно своими служебными обязанностями — руководить аварийно-спасательными работами, точнее — операцией по подъему тел погибших с «Нахимова».

«Это учения?»

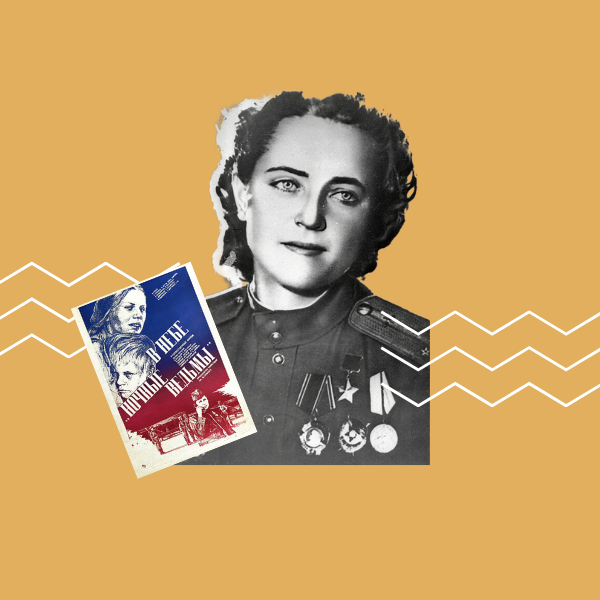

Зинаида Овсиенко, водолазный врач, с 1967 года работала в аварийно-спасательной службе Новороссийского порта.

— Ночь 1 сентября 1986 года, звонок в дверь, — рассказывает Зинаида Михайловна. — На пороге — дежурный проходной: «Срочно собирайтесь, «Нахимов» утонул. Я спрашиваю: это учения? Они должны были начаться 3 сентября, думала, их перенесли. «Нет, — говорит. — Пароход пошел ко дну».

Около 2.00 я приехала в группу, где уже собрались водолазы. 1 сентября мы вышли в море на теплоходе. Вода над местом затопления лайнера — в синей и зеленой краске и мазуте, жара неимоверная. Первый водолаз спустился в 7 вечера, это был Юрий Смага, он обошел судно вокруг с камерой. Я сидела на узле связи, слушала его дыхание. И тут эфир стих: дыхание прекратилось! Я испугалась, кричу Борису Петровичу Люберецкому, который обеспечивал спуск водолазов, что Юра не дышит. Он отвечает, что с ним все в порядке. Люберецкий сидел перед монитором и видел картинку, которую транслировал водолаз: на одной из палуб он наткнулся на человека, наполовину высунувшегося из иллюминатора. Тогда Борис Петрович говорит: «Юрочка, спокойно, обходи его, все будет хорошо».

Водолазам и до этого приходилось заниматься подъемом трупов с глубины, но все-таки это не было их прямой обязанностью. Заделывать дыры на кораблях, ремонтировать их на глубине или резать — это да, а тела поднимать — редко и единицы. А тут — корабль с сотнями погибших. Потом ходили слухи, что некоторые водолазы с ума сходили, но нет — с моими такого не было, — отмечает врач.

Водолазы опускались на глубину около 30 метров, некоторые — ниже, и проводили непосредственно за работой всего 35 минут — так полагалось по правилам безопасности. Одна группа проделывала бреши в корпусе корабля, чтобы через них могли проникать их коллеги, другие поднимали на поверхность погибших. Смена длилась 6 часов, за это время группа из двух человек могла спуститься всего один раз и больше уже в этот день не работать. Погружение происходило быстро, а вот подъем был медленным, с остановкой на 12, 9, 6 и 3 метрах, чтобы избежать декомпрессии.

Пассажир №1

Первым на утонувший корабль спустился водолаз группы АСПТР Юрий Смага. Ему вручили камеру, изображение с которой транслировалось на монитор спасательного корабля.

— Что я там увидел? Людей мертвых. Был визуальный осмотр корпуса правого борта, на котором он лежал. Да, в какой-то момент, когда я увидел тела, которых было очень много, у меня перехватило дыхание. Не люблю вспоминать — это трудно морально. Мне и моим товарищам потом еще несколько лет снились эти страшные картины. Психологов нам не предоставляли, их просто не было. Приходилось бороться с психическими травмами самим старым проверенным способом.

Юрий Владимирович рассказывает, что больше всего людей было на верхней закрытой палубе. Причем вместе с телами нашли и чемоданы — почти все пытались спасти свое имущество, бежали по стеклянной галерее.

— Скорее всего, из-за этих чемоданов и возникла пробка на выходе. Люди просто потеряли драгоценное время, застряли.

Пассажиром №1, тело которого следовало поднять вперед всех, был начальник КГБ Одесской области генерал-майор Крикунов. Он плыл на пароходе с дочкой и маленьким внуком. Вместе с ним нужно было поднять и небольшой ящичек с важными документами. И то и другое поручили Юрию Смаге и его напарнику.

— Каюта генерала находилась с левого борта на одной из верхних палуб, поэтому ее не трудно было найти. Но как проникнуть? Решил, что залезу через иллюминатор. Правда, он был узким, с баллонами я бы в него не прошел, поэтому в нарушение правил безопасности снял оборудование, проплыл через иллюминатор, потом втащил внутрь баллоны, надел их и занялся поисками.

В каюте генерала не оказалось — только его дочка. Крикунова вместе с внуком нашли в одном из коридоров. Отыскался и чемоданчик. После этого началась операция по подъему тел остальных погибших.

— Тела поднимали разными способами. Мы крепили их к концу — длинной веревке. Сначала обвязывали погибшего в спасательном жилете, за ним — без жилета, потом снова в жилете и так далее. Потом мы отпускали эту «гирлянду» — простите за этот термин, но лучше не опишешь, и она поднималась на поверхность моря, где ее подбирали спасатели, отвязывали тела и складывали на платформы. С них погибших передавали на катера, занимавшиеся их перевозкой.

Одним из капитанов, которому довелось командовать катером с грузом-200, стал капитан рейдового катера портфлота Новороссийского морского пароходства Михаил Кузнецов. После того как он доставил на берег спасенных, его пересадили на другое судно и поручили скорбное, эмоционально давящее, но важное дело.

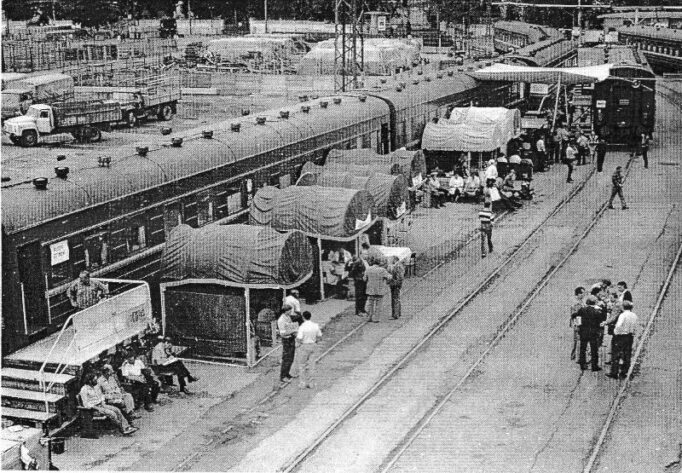

— Погибших грузили на палубу, после чего первые два дня я перевозил их на 14-й причал в Новороссийск для опознания родственниками, — рассказывает Михаил Иванович. — Дорога с грузом занимала около двух часов. За это время тела, извлеченные из холодной воды, оттаивали, и начинался быстрый процесс разложения. Пока их опознавали родственники, от погибших ничего не оставалось. Поэтому Алиев распорядился поставить рефрижератор прямо в море, недалеко от места работы водолазов. Туда пригнали рыболовецкий «Михаил Корницкий», дорога стала занимать всего 30 минут. Прямо в рефрижераторе сидел следователь в шапке и шубе и составлял протоколы о приеме тел. Их пересчитывали, я расписывался и уезжал за очередной партией. Так продолжалось до самого 19 сентября, пока операцию полностью не свернули.

Музей

Водолазы поднимали с «Нахимова» не только тела погибших, но и их личные вещи, другие предметы. Посмотреть на них можно в музее Черноморского флота, созданного Евгением Лаухиным, в Сафари-парке Геленджика.

Жертвы катастрофы

Погибло 64 члена экипажа и 359 пассажиров, находившихся на борту «Адмирала Нахимова».

Во время поисково-спасательных работ на затонувшем судне погибли 2 военных водолаза.

Считаются пропавшими без вести — 66 человек.

Но, возможно, погибших больше. Потому что позже были выявлены грубейшие нарушения со стороны экипажа парохода. Не все члены экипажа были внесены в судовой журнал, некоторые взяли с собой в рейс родственников и не зарегистрировали их, часть пассажиров путешествовала по путевкам, выданным на чужие фамилии.