К исходу Кавказской войны

Недалеко от кубанской станицы Неберджаевской находится памятник казакам 3-й сотни 6-го Кубанского пешего батальона под командованием уроженца Екатеринодара сотника Горбатко — защитникам Георгиевского поста у реки Липки. Они до конца выполнили свой казачий долг. В честь их подвига в соответствии с Законом Краснодарского края в первую субботу сентября казаки и жители Кубани ежегодно проводят Липкинские поминовения.

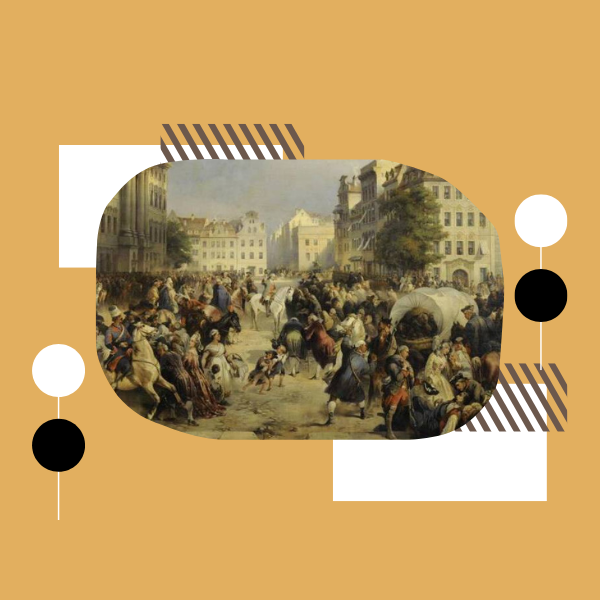

…Кавказская война официально длилась на протяжении 47 лет и была самой продолжительной и одной из самых трагических за всю историю России. 21 мая 1864 года наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич объявил об ее окончании.

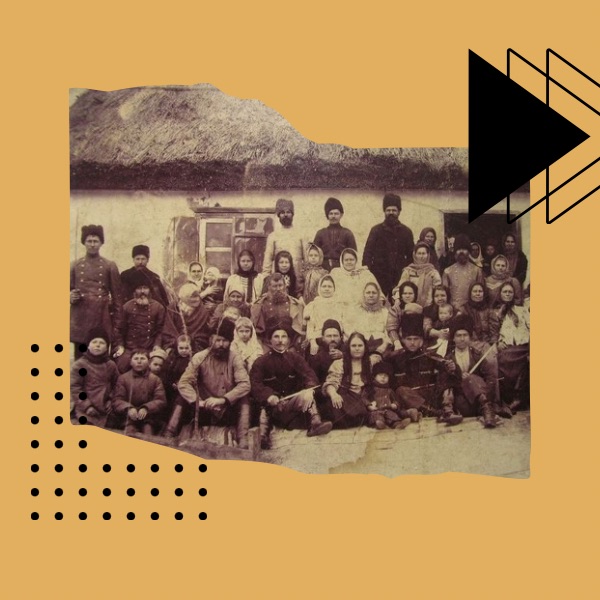

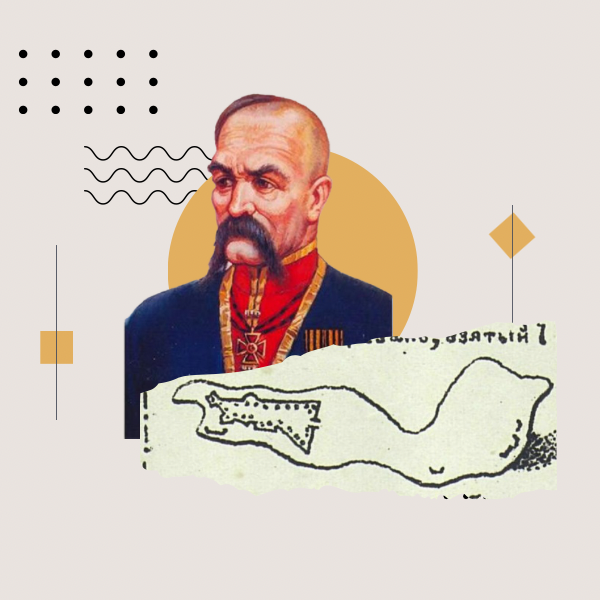

На заключительном этапе боевые действия велись на северо-западном Кавказе, на территории недавно образованной Кубанской области. Здесь вместе с русскими войсками под командованием командующего войсками правого крыла Кавказской линии и первого наказного атамана Кубанского казачьего войска генерала от инфантерии графа Евдокимова сражались казаки Кубанского казачьего войска.

В 1857 году для обеспечения прочной связи укреплений на Черноморском побережье и правобережье Кубани была создана Адагумская укрепленная линия. Под руководством атамана Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанта Филипсона, разделенные на 9 отрядов казаки двинулись в Закубанье и на черноморское побережье. Одним из главных отрядов был Адагумский под командованием жителя Екатеринодара, отца будущего атамана полковника Бабыча.

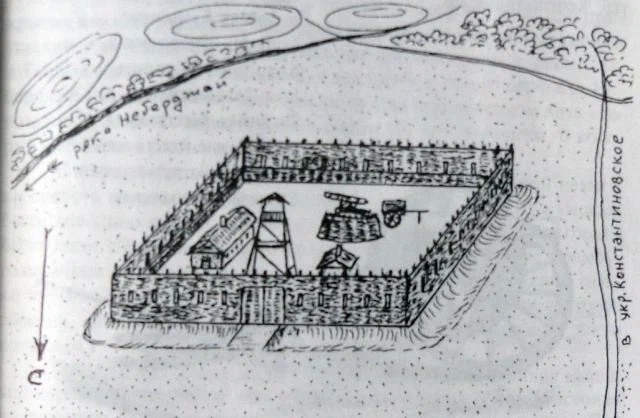

Начиналась Адагумская линия у Суровского поста (мостового укрепления) на правом берегу Кубани и заканчивалась у Константиновского укрепления, на месте которого сегодня находится город Новороссийск. Линия состояла из 21 укрепления и делилась на две части — горную и степную. Первая горная часть Адагумской линии насчитывала семь укреплений, она начиналась от Верхне-Адагумского (Крымского) укрепления, построенного в ноябре 1852 года, и продолжалась до Константиновского (Новороссийского) укрепления, построенного в том же году. Все укрепления были построены по берегам рек, на перекрестках дорог и у входа в ущелья, чтобы контролировать окружающую местность. Линия также позволяла разделить враждебные России племена шапсугов и натухайцев.

В первые месяцы 1862 года Адагумский отряд под командованием уже генерал-майора П. Бабыча проводил работы по прокладке дорог, рубке просек, сооружению мостов и «по устройству оград для новых станиц: Натухайской, Анапской, Неберджаевской, Нижне-Баканской». К 3 февраля 1862 года была построена станица Раевская. 5 февраля 2-й пеший казачий батальон приступил к устройству станицы Анапской. К 24 марта были построены станицы Неберджаевская, Нижне-Баканская и пост Средне-Баканский.

В станицу Неберджаевскую переселилось 7 офицерских и 150 казачьих семей из станиц Ейского округа.

Пост у реки Липки

Георгиевский пост у Липок построили в 1861 году, он находился в 12 км от Константиновского укрепления. Пост контролировал перекрестки двух дорог: Адерба — Бакан и Новороссийская — Адагум. Многие авторы путают его с Неберджаевским укреплением, построенным в июне 1860 года. Находился Георгиевский пост между Константиновским и Неберджаевским укреплениями.

Он имел слабые оборонительные сооружения, состоящие из оборудованного бойницами для стрельбы плетневого палисада с земляной засыпкой внутри, и ворот. Высота палисада составляла немногим более трех метров. Внутри поста находилась дозорная вышка и казарма с земляной крышей. На вооружении казаков поста кроме личного оружия находилась одна небольшая пушка.

В мае 1862 года на службу со своими казаками 3-й сотни 6-го пешего батальона (официальное название пластунских пешие батальоны получат только в 1870 году) Кубанского казачьего войска заступил сотник Горбатко.

Из послужного списка известно, что Ефим Миронович Горбатко родился в Екатеринодаре в казачьей семье в 1815 году. То есть в 1862 году сотнику было около 47 лет. Службу он начал в 1836 году рядовым казаком в 9-м конном полку Черноморского казачьего войска, участвовал в походах и строительстве укреплений в Закубанье. После пяти лет службы, в 1841 году, смышленый казак был произведен в чин младшего урядника, в 1848 году — в чин старшего урядника. Затем было участие в Крымской войне, награждение серебряной медалью и производство в офицерский чин хорунжего. Так что сотник Горбатко, прежде чем стать офицером, прошел долгие годы боевой казачьей службы, хорошо знал кордонную службу и отличился в боях и походах.

На посту под его командованием находился небольшой гарнизон в количестве 33 казаков из станиц Уманской, Староминской, Старощербиновской и Камышеватской и урядника станицы Староминской Ивана Молька, а также канонира артиллерийской кавказской роты поляка Ромоальда Баруцкого. Судьбе было угодно распорядиться так, что накануне трагических событий к Ефиму Горбатко из Екатеринодара приехала навестить его жена Марианна.

«Не менее сотни разбойников легло на месте»

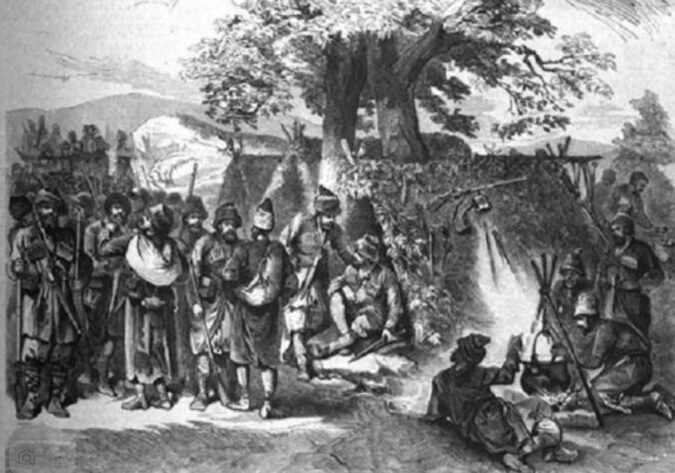

В ночь с 3 на 4 сентября 1862 года на пост напали горцы численностью свыше трех тысяч человек. Этот отряд собирался скрытно по боковому ущелью, выходящему в Неберджаевское ущелье, чтобы напасть на станицу Верхнебаканскую. Однако при выходе из ущелья горцев обнаружил ночной дозор казаков Горбатко. Тогда они решили взять штурмом стоящий у них на пути Георгиевский пост. Атака началась около 5 часов утра.

События были восстановлены краеведом почетным гражданином Краснодара В.А. Соловьевым. Возможно, он отразил их не совсем с исторической точностью, но в целом они показывают геройский дух тех трагических событий. Предоставим слово автору.

«Казаки по тревоге встали у бойниц и приготовились к бою. Канонир, прикомандированный к посту из 1-й роты Кавказской крепостной артиллерии, сделал несколько сигнальных выстрелов для сообщения соседним укреплениям о нападении на пост. Но, к сожалению, из-за дождя и ветра сигнал услышан не был. (На самом деле, сигнал был услышан часовыми Константиновского укрепления, однако его офицеры не смогли точно определить, откуда был подан сигнал. — Авт.) Помощи пост не получил. Конница горцев перерезала дорогу с обеих сторон поста.

Горцы окружили укрепление и пошли на штурм. На одного пластуна пришлось сто атакующих! Казаки подпустили горцев поближе и со ста шагов дали залп, и тут же второй. Не менее сотни разбойников легло на месте. По упавшим телам лезли другие. Несмотря на меткий огонь пластунов, они сумели добраться до забора, окружавшего пост. Но черкесов, вскарабкавшихся на укрепление, встречали штыки и приклады — окровавленные трупы валились со стен на головы наступающих.

Наконец они сумели прорубить брешь сажени в три шириной. В нее хлынула толпа черкесов. Первый ряд нападавших был сражен пулями, второй — штыками. Но силы были неравны, и натухайцы ворвались на пост.

Сотник Горбатко рубил нападающих шашкой, пока его не сразила пуля.

Героизм русской женщины

«Увидев гибель мужа, его жена бросилась в толпу горцев с ружьем наперевес. Марьяна выстрелом в упор сразила одного горца, штыком заколола другого, и рассвирепевшие разбойники изрубили ее шашками», — продолжает Соловьев.

Рассказывали, что князья пытались остановить толпу от расправы над бесстрашной женщиной, но это не удалось даже им. Марианна была изрублена озверевшей толпой буквально на куски. Рубили и уже умершего сотника Горбатко, добивали тяжело раненных казаков.

Еще одним героем сражения стал безымянный пластун высокого роста, который разбил на две части собственное ружье о голову очередного черкеса, отчего горец умер на месте. Второго врага он принялся душить голыми руками. Толпа черкесов не смогла оттащить единственного казака, поэтому закололи его в спину кинжалами. Вскоре в бою пали все казаки.

И вдруг, к своему изумлению, горцы заметили, что продолжают нести потери. Из окон казармы продолжали греметь выстрелы казачьих ружей. Горстка казаков во главе с урядником Иваном Молькой в этой круговерти сумела отступить в казарму и забаррикадироваться в ней.

«Черкесские старшины приказали обкладывать казарму хворостом. При этом послали к пластунам парламентера: «Сдайтесь, мы вам худого не сделаем, все равно пропадете. А нам жалко, если такие храбрые джигиты погибнут». На что кубанцы отвечали: «Идите лучше отсюда. Мы не будем стрелять вам в спину».

Черкесы подожгли казарму. Сквозь треск пылающих бревен черкесы слышали, как казаки запели молитву. Ни один из них не выскочил, не попросил пощады».

Все защитники Липкинского поста погибли в бою, в плен не сдался никто. Гарнизон в полном окружении дрался с превосходящими силами врага более часа. Обнаруженная партия горцев была вынуждена отказаться от дальнейшего набега на казачьи станицы и отступить. Защитники Липкинского поста данную ими присягу защищать свое Отечество исполнили до конца.

О подробностях боя впоследствии рассказали сами горцы, переселявшиеся в Турцию и ожидавшие отправки из Новороссийска. Их разыскал и опросил с помощью переводчика будущий командир 2-го Екатеринодарского полка Н.И. Вишневецкий, екатеринодарец, общественный деятель, генерал-майор, в то время урядник (о нем мы подробнее расскажем ниже).

Их было семеро, и все они искренне и подробно обо всем ему рассказали. По сведениям горцев, их потери составили до 200 человек. Самое сильное впечатление на них произвели стойкость казаков, которые сгорели, но не сдались, а также героические действия русской женщины, убившей двоих джигитов. Последнее их поразило.

Тот, кого уберегла судьба

Помощь из соседних укреплений подошла поздно. Прибывшие в укрепление казаки в проломе и у бойниц обнаружили 17 тел погибших героев, а также сотника Горбатко и его жены Марианны. На телах погибших нашли множество огнестрельных и сабельных ран. 6 сентября 1862 года тела сотника Горбатко и 16 его казаков похоронили в братской могиле на кладбище станицы Неберджаевской. Рядом была погребена его жена Марианна Горбатко.

8 сентября отрядом полковника Орла была разобрана сгоревшая казарма, в которой обнаружили еще 18 останков казаков. «Все они сгорели в уголь». Останки героев похоронили на берегу реки рядом с постом, который они обороняли.

В 1903 году, предоставляя сведения о воинских могилах атаману Темрюкского отдела, атаман станицы Неберджаевской Хоришко в своем рапорте писал:

«Могилы сотника Горбатко, жены его Марианны и 34 нижних чинов (здесь ошибка в количестве захороненных в станице. — Авт.), где погребены их останки, добытые из-под пепла постового здания, находятся на старом кладбище жителей станицы Неберджаевской, с южной стороны станицы, на горе».

Первым с инициативой сохранения героического подвига защитников Георгиевского поста у Липок выступил будущий войсковой архивариус генерал-майор Василий Степанович Вареник, в то время войсковой старшина. Он же был инициатором установления памятника казакам полковника Тиховского, погибшим у Ольгинского кордона. Именно Вареник начал сбор средств на строительство памятника героям. На этот призыв откликнулся даже наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич. Однако собранных средств не хватало, и он был вынужден сдать деньги на хранение в войсковой штаб.

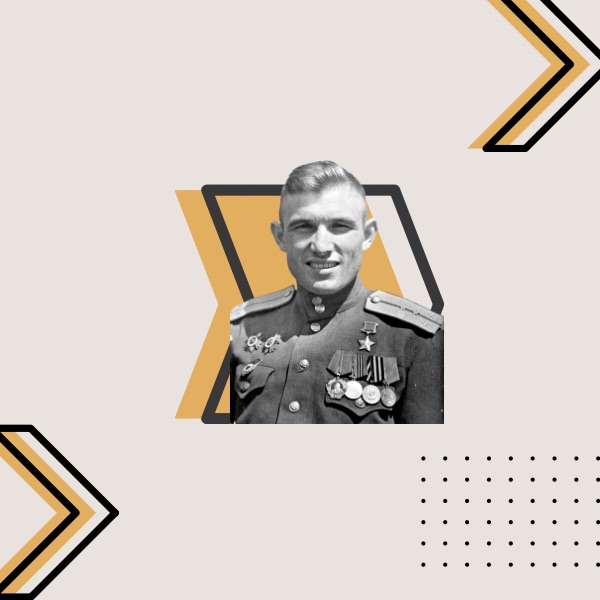

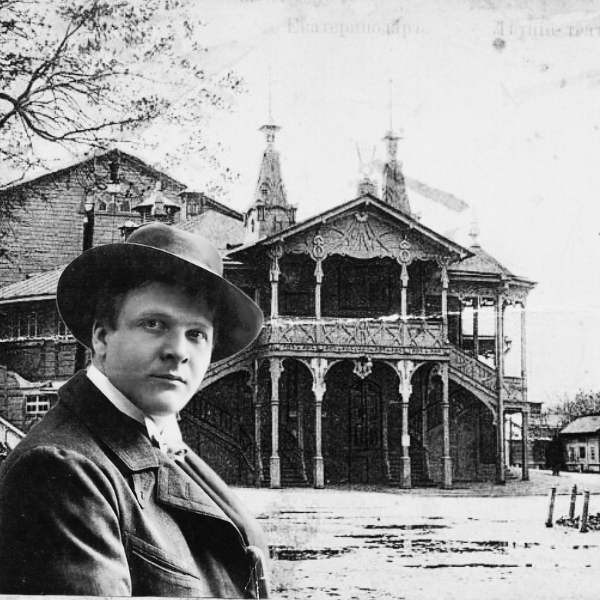

После Вареника этим вопросом занялся потомок одной из ветвей знаменитого рода основателей Запорожской сечи князей Вишневецких екатеринодарец Никита Иванович Вишневецкий. Еще будучи молодым урядником, он собирал свидетельства очевидцев. Он и сам едва не стал участником той истории.

Накануне нападения горцев Вишневецкий проезжал через пост. Его земляк-екатеринодарец сотник Горбатко и его жена предлагали ему остаться у них на ночь, но молодой урядник спешил по делам службы и вынужден был отклонить приглашение. Впоследствии он вспоминал, что Марьяна Горбатко предчувствовала беду.

«Удивительно, как человек иной раз предчувствует свою смерть! Хорошо помню жгучие жалобы жены сотника Горбатко Марьяны на какую-то давившую ее тоску. Вот уже дня два или три, говорила она, я чувствую себя как будто какою-то преступницей и чего-то боюсь. Но среди такой исповеди она иной раз, видимо, воодушевлялась, и глаза ее загорались какою-то отвагою, мужеством. Я, говорила она, от нечего делать выучилась стрелять и столько навыкла в этом деле, что два раза попала в дерево, стоящее в 150 шагах от нашего поста; и если только черкесы нападут на нас, то и я стану в ряды пластунов и, наверное, кого-нибудь уложу… Несчастная, она и не подозревала, что этот сон предвещал им самим смерть чрез какие-нибудь 14-15 часов».

Публикация в журнале

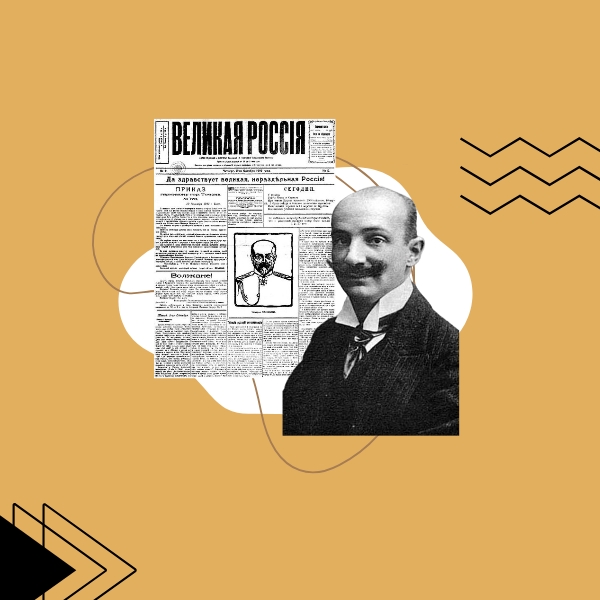

К 1888 году могила сожженных казаков на берегу реки была уже размыта паводками, а бывшее укрепление превратилось в обычную насыпь. Никита Иванович посетил те места и твердо решил не допустить забвения подвига казаков. Он пишет очерк о подвиге сотника Горбатко, и в 1889 году публикует его в журнале «Русский архив».

«Единственная цель настоящей моей статьи — поднять еще раз вопрос о постановке памятника там, где наша честь, слава и гордость пред целым миром, где лилась кровь наших героев-братьев и товарищей. Неужели не найдется человек, который бы взялся хлопотать об этом деле и, прежде всего, разыскал бы собранные деньги?» — писал Н. Вишневецкий.

Публикация получила, как сейчас принято говорить, «широкий общественный резонанс», и вопрос об открытии памятника наконец-то был сдвинут с мертвой точки.

В сентябре 1900 года, к 38-й годовщине подвига, на месте гибели казаков был открыт памятник защитникам Георгиевского поста. Надпись на нем гласила:

«С изволения Его Императорского Высочества, главнокомандующего Кавказскою армиею Великого Князя Михаила Николаевича, сооружен Кубанским казачьим войском сей памятник в воспоминание на веки славного подвига неустрашимости, самоотвержения и точной исполнительности воинского долга, оказанного командою из 35 человек 6-го пешего Кубанского казачьего батальона, бывшего в гарнизоне поста Липкинского при отражении нападения трехтысячного скопища горцев 4 Сентября 1862 года, причем убиты неприятелем начальник поста сотник Горбатко и 34 человека нижних чинов… Сверх того, убита жена постового начальника Марианна; защищая труп своего мужа с ружьем в руках, она поразила смертельно одного горца, а штыком другого, и затем была изрублена неприятелем».

Сам Никита Вишневецкий в мае 1902 года вышел в отставку в чине генерал-майора. Занимался общественной и благотворительной деятельностью. Умер в Екатеринодаре 23 августа 1914 года. Был похоронен в нашем городе на Крепостном кладбище, могила утрачена. Свой особняк он завещал городу, а также оставил 70 тыс. рублей на стипендии в Кубанском реальном училище, Полтавской учительской семинарии, Кубанском Мариинском женском институте и в Пашковской прогимназии. 100 десятин своей земли отписал Кубанской общине сестер милосердия. В Краснодаре сохранился дом генерала Вишневецкого, расположенный на ул. Красноармейской, 16.

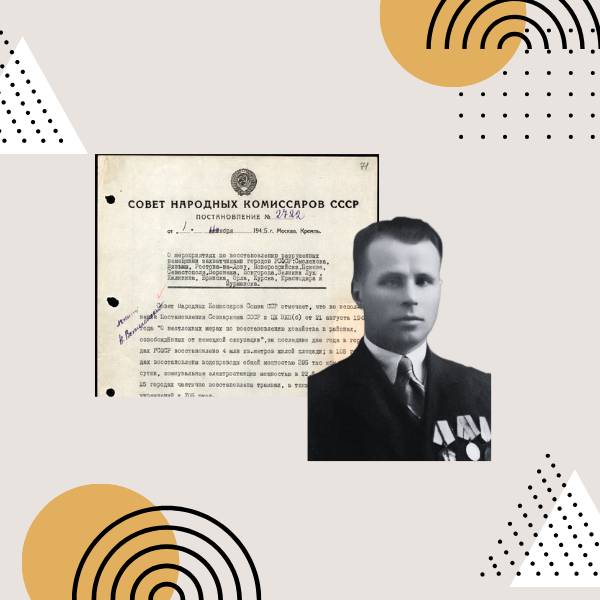

Вопреки указаниям городских властей

В советское время памятник сохранился только благодаря его удаленности, но был подвергнут забвению. В годы Великой Отечественной войны это святое место было осквернено гитлеровцами. Вокруг памятника казачьим героям они устроили кладбище своих многочисленных убитых в окрестностях немецких вояк.

В 1954 году монументу была уготована еще более трагическая судьба. В этих местах на северном склоне Маркотхского хребта на реке Липки началось строительство Неберджаевского водохранилища, и место бывшего Георгиевского поста и сам памятник должны были навсегда скрыться в его водах.

И тут судьба вновь его спасла. Потомок казаков-основателей соседней станицы Раевской, в то время начальник местного водоканала Александр Васильевич Верещака встал на защиту казачьей святыни. Сначала он обратился к властям Новороссийска, рассказал историю памятника и предложил решить вопрос о его переносе. Однако городские власти не озаботились решением этого вопроса. Они приказали просто снести памятник за ненадобностью. Ведь казаки погибли, защищая не советскую, а императорскую власть. А значит, их подвиг сегодня ничего не стоит, и памятник можно снести. И вот тогда потомственный казак и советский руководитель Александр Верещака совершил подвиг. Вместе с такими же неравнодушными помощниками в свои выходные дни они разобрали монумент и восстановили его на новом незатопляемом месте недалеко от водохранилища. В те времена для советского руководителя это действительно был подвиг, за который он мог поплатиться не только своей карьерой.

Судьба захоронений

Что касается могил сотника Горбатко и 16 казаков, а также его жены Марианны, то их судьба также сложилась печально. После захоронения над их могилой был установлен большой крест, и она стала одной их наиболее значимых на кладбище станицы Неберджаевской. В 1943 году немцы выселили всех жителей из Новороссийска и близлежащих станиц, в том числе из Неберджаевской. После освобождения далеко не все жители вернулись в родную станицу. Приезжие историю не знали. Затем открыли новое кладбище, а старое было заброшено. Память о героях забыта.

Только с возрождением кубанского казачества их потомки вновь вспомнили о героях. Инициатива восстановления братской могилы принадлежала праправнуку атамана станицы Неберджаевской Акима Отришко заместителю атамана ХКО станицы Неберджаевской Александру Васильевичу Отришко. Он провел большую исследовательскую работу, опросил оставшихся старожилов и установил место заброшенного захоронения. Александр Васильевич разыскал в Новороссийске неберджаевского старожила — Галину Андреевну Химченко, которая не только точно указала место захоронения, но и описала, как оно было устроено:

«Место здесь каменистое, поэтому глубокую могилу выкопать не могли, высекли в скале ложе вглубь сантиметров на 60-70, не больше, по периметру захоронения выложили камни, на них установили дубовые доски, а внутри этого сооружения насыпали земляной холм. Сверху установили крест».

После того как на указанном месте казаки разобрали свалку, они нашли сохранившиеся дубовые доски и установили точное место захоронения. Рядом была и могила Марианны Горбатко. В 2006 году на средства казаков и неравнодушных людей могилы были восстановлены, а в следующем, 2007 году, был установлен 6-метровый православный крест.

В 2010 году на восстановленном захоронении прошли первые официальные Липкинские поминовения. Это одна из важных и трагических памятных дат для кубанского казачества. Основной целью проведения поминовений является не только сам ритуал дани памяти погибшим казакам, но и патриотическое воспитание казачьей молодежи на основе героических примеров их дедов и прадедов. Именно поэтому на всех поминовениях, помимо казаков казачьих обществ, присутствует много детей — воспитанников казачьих кадетских корпусов, учащихся классов и групп казачьей направленности, членов казачьих творческих коллективов и военно-спортивных клубов.

Решением Совета Крымского городского поселения одной из улиц города Крымска присвоено имя сотника Ефима Горбатко. Его имя носит казачья школа №66 Крымского района, кадетские сотни в казачьих корпусах. Имя сотника Ефима Горбатко присвоено одной из улиц станицы Неберджаевской. Именами Ефима Горбатко и казачки Марьяны названы улицы в хуторе Семигорском Новороссийска.